-

Мероприятия

Мероприятия

-

Проекты

Проекты

-

Конкурсы

Конкурсы

-

Выставки

Выставки

-

Выбирай и Читай!

Выбирай и Читай!

-

Краеведение

Краеведение

-

Театр книги «Корноватка»

Театр книги «Корноватка»

-

Музей детской книги

Музей детской книги

-

Век XX - век необычайный

Век XX - век необычайный

-

Спроси библиотекаря

Спроси библиотекаря

- Главная

- > Век XX - век необычайный

- > Выставки

- > «Единицы хранения рассказывают…»

«Единицы хранения рассказывают…»

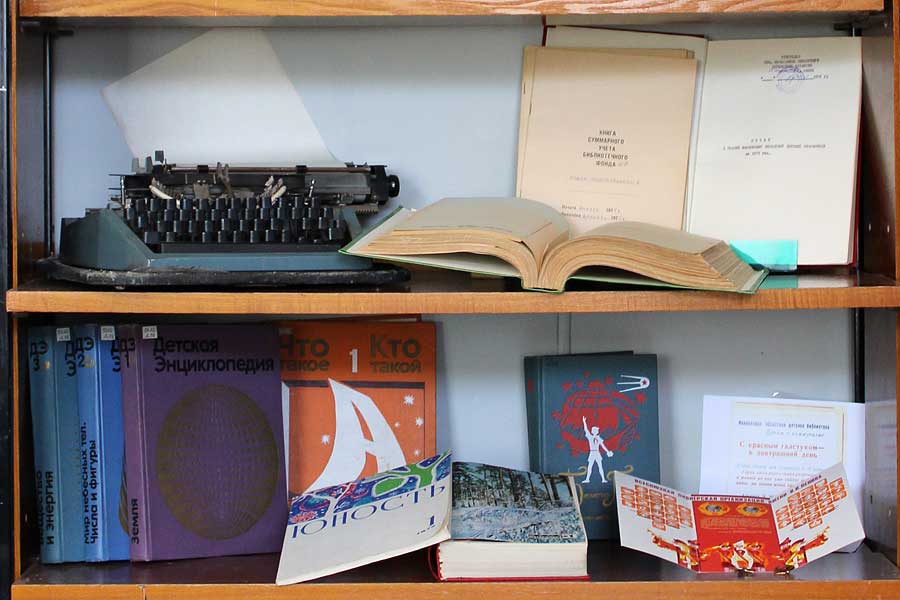

С января 2021 года читальный зал «Отрочество. Юность» и зал «Краеведение» предлагают вниманию читателей выставочный проект «Единицы хранения рассказывают…». Первая выставка проекта «Год 1927. Открытие библиотеки» поведает об открытии в Иваново-Вознесенске Центральной городской детской библиотеки. Читатели совершат виртуальное путешествие по фонду библиотеки, перелистают страницы журналов и книг, выпущенных в период до 1928 года. Это книги, изданные частными издательствами А.Ф. Маркса, И.Д. Сытина, П.П. Сойкина, а также государственными издательствами. Желающие познакомятся с предметами быта того времени. Все книги и вещи входят в состав ретрофонда ИОБДЮ.

С января 2021 года читальный зал «Отрочество. Юность» и зал «Краеведение» предлагают вниманию читателей выставочный проект «Единицы хранения рассказывают…». Первая выставка проекта «Год 1927. Открытие библиотеки» поведает об открытии в Иваново-Вознесенске Центральной городской детской библиотеки. Читатели совершат виртуальное путешествие по фонду библиотеки, перелистают страницы журналов и книг, выпущенных в период до 1928 года. Это книги, изданные частными издательствами А.Ф. Маркса, И.Д. Сытина, П.П. Сойкина, а также государственными издательствами. Желающие познакомятся с предметами быта того времени. Все книги и вещи входят в состав ретрофонда ИОБДЮ.

В начале 1920-х годов Россия находилась в сложной социально-экономической ситуации, которая требовала быстрого восстановления народного хозяйства и создания мощной производственно-технической базы социализма. Государство перешло к новой экономической политике, допускающей свободу частной торговли и мелкого производства, в том числе в издательской деятельности и продаже книг. Началась массовая ликвидация безграмотности, стали организовываться различные образовательные курсы. Культурная революция сопровождалась усилением руководящей и направляющей роли коммунистической партии, в том числе и в библиотечном деле. Библиотечная сеть переживала серьезный кризис из-за резкого уменьшения госдотаций на содержание библиотек, особенно в сельской местности. В эти годы в более или менее удовлетворительном состоянии находились центральные общедоступные, научные и профсоюзные библиотеки. Создавая единую сеть общедоступных библиотек, Центральная библиотечная комиссия (ЦБК) выделила 6 видов библиотек: губернские, уездные, городские центральные и районные, волостные библиотеки и избы-читальни. Для обслуживания юных читателей во всех стационарных библиотеках создавались детские отделения (или филиалы центральных библиотек). Для школ, детских домов и других учреждений выделялись передвижки.

Резолюция 1 Всероссийского библиотечного съезда о состоянии и перспективах библиотечной работы

Для обслуживания детей необходимо укреплять и вновь организовывать детские отделения с самостоятельным штатом, по возможности при всех типах библиотек.

Задачи библиотеки. Методы и формы работы

Выполняя обычную работу по обслуживанию читателей (через передвижки, абонемент, читальню и т. п.), центральная библиотека должна использовать все методы и формы массовой работы, каковыми могут быть:

- организация различных читательских кружков (по вопросам естествознания, краеведения; по антирелигиозной пропаганде, политграмоте, самообразованию, изучению марксизма и ленинизма; производственных кружков, кружков любителей библиотечного дела и т. д.);

- проведение чтений, бесед, экскурсий.

Резолюция конференции по детскому чтению о положении и нуждах детских библиотек и библиотекарей

Ввиду того, что детская библиотека является не только одним из главнейших средств воспитания и образования, но и необходимым дополнением школы, особенно при осуществляемой ныне ликвидации безграмотности, детские библиотеки должны быть причислены к ударным просветительным учреждениям наравне со школами, для ликвидации безграмотности и распространения профессионального образования и снабжены в первую очередь: книгами, отоплением, освещением и предметами необходимости для работы с детьми (бумага, карандаши, краски, клей и т. п.).

Конференция признает необходимым немедленно и радикально улучшить материальное положение детских библиотекарей, для чего они должны быть приравнены по вознаграждению, продовольствию и прочим видам материального обеспечения к рабочим физического труда ударных учреждений.

В это время в Иваново-Вознесенске были открыты детские филиалы публичных библиотек.

В 1922 году при Иваново-Вознесенской городской публичной библиотеке для взрослых было создано детское отделение, в котором в то время насчитывалось около 300 экземпляров книг. В 1927 году это отделение получило статус самостоятельной детской библиотеки, которая расположилась в небольшом двухэтажном доме на улице Советской (сейчас перекресток проспекта Ленина и улицы Демидова).

В 1922 году при Иваново-Вознесенской городской публичной библиотеке для взрослых было создано детское отделение, в котором в то время насчитывалось около 300 экземпляров книг. В 1927 году это отделение получило статус самостоятельной детской библиотеки, которая расположилась в небольшом двухэтажном доме на улице Советской (сейчас перекресток проспекта Ленина и улицы Демидова).

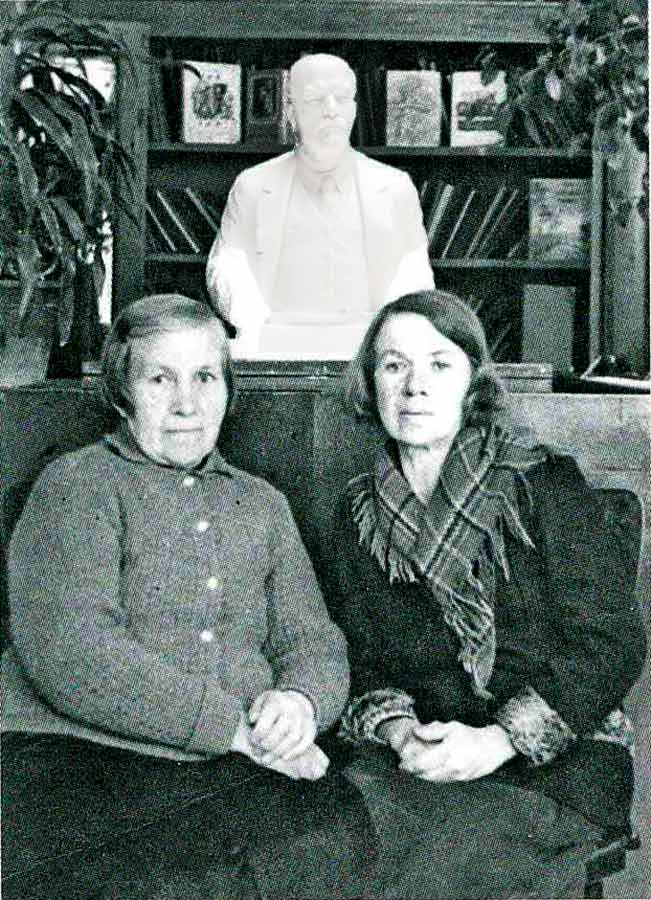

Внизу находился абонемент, на втором этаже – читальный зал и маленький кабинет заведующего библиотекой. Сведения об открытии детской библиотеки в Посадском районе города зафиксированы в архивных материалах Иваново-Вознесенского горсовета за 1927-1928 годы. Первым директором Центральной городской детской библиотеки была Лидия Константиновна Тимофеевская. Читатели той поры вспоминали ее как «человека высокой культуры и большой душевной теплоты».

Внизу находился абонемент, на втором этаже – читальный зал и маленький кабинет заведующего библиотекой. Сведения об открытии детской библиотеки в Посадском районе города зафиксированы в архивных материалах Иваново-Вознесенского горсовета за 1927-1928 годы. Первым директором Центральной городской детской библиотеки была Лидия Константиновна Тимофеевская. Читатели той поры вспоминали ее как «человека высокой культуры и большой душевной теплоты».

В это время коллектив библиотеки состоял из трех сотрудников: заведующей, работника абонемента и работника читального зала. Книжный фонд был немногочисленным. В читальном зале стоял один шкаф с книгами, который был заполнен только наполовину. Однако, несмотря ни на что, посетителей в библиотеке было много. Большую помощь работникам библиотеки оказывал читательский актив. Ребята дежурили на абонементе и в читальном зале, оформляли выставки и плакаты. К сожалению, в архиве ИОБДЮ не сохранились документы тех лет, фотографии датируются 1930-ми годами. Поэтому мы предлагаем читателям пофантазировать и совершить воображаемое путешествие в то время.

В начале XX века в России продолжали действовать частные издательства А.Ф. Маркса, И.Д. Сытина, братьев М.В. и С.В. Собашниковых, П.П. Сойкина. В дальнейшем они были национализированы, и на их базе были созданы новые издательства. Свобода печати стимулировала появление новых издательских домов.

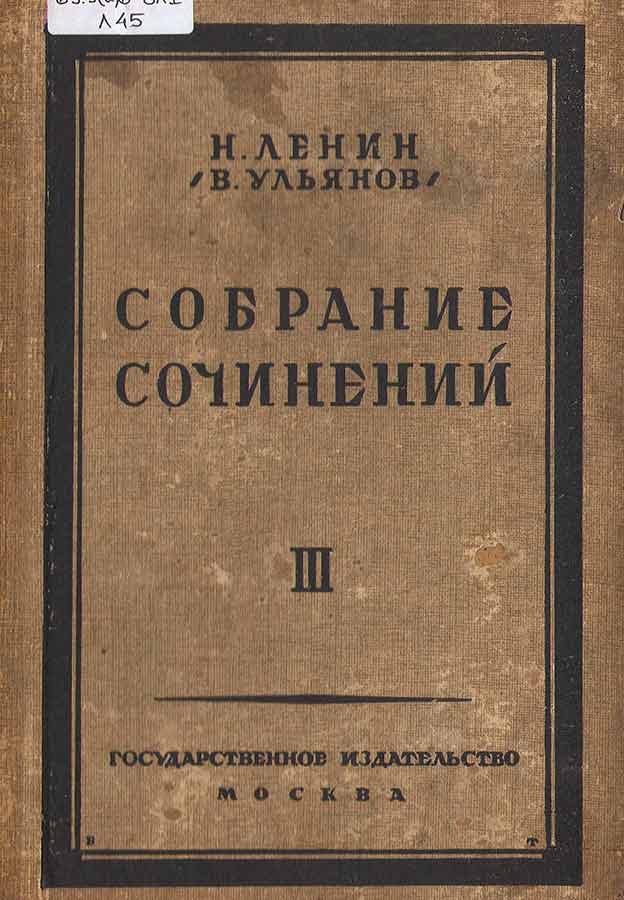

В середине 1919 года было образовано Всероссийское государственное издательство (Госиздат). Деятельность всех органов печати была поставлена под его контроль. Госиздат регистрировал и выдавал разрешение на выпуск книг и журналов, контролировал распределение бумаги и печатных средств. В 1927 году на долю Госиздата приходилось 75% всей печатной продукции, большая часть которой носила политический характер. Главной задачей издательства был выпуск произведений основоположников марксизма-ленинизма. В 1920 году Госиздат приступил к выпуску собрания сочинений В.И. Ленина, вышедшее в 20 томах.

По инициативе Президиума ЦИК СССР было образовано акционерное общество «Советская энциклопедия», и 1 марта 1926 года вышел первый том БСЭ. Впоследствии энциклопедия вышла в 30-ти томах тиражом 40 тысяч экземпляров.

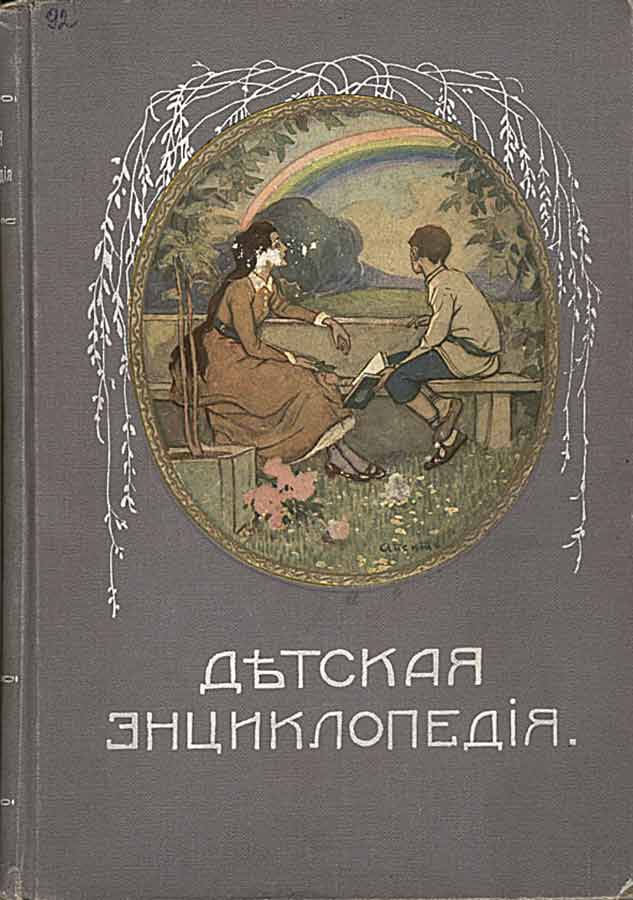

Мы можем представить себе, как перелистываем страницы энциклопедического словаря П.П. Сойкина, Детской энциклопедии И.Д. Сытина, первого издания Большой Советской энциклопедии.

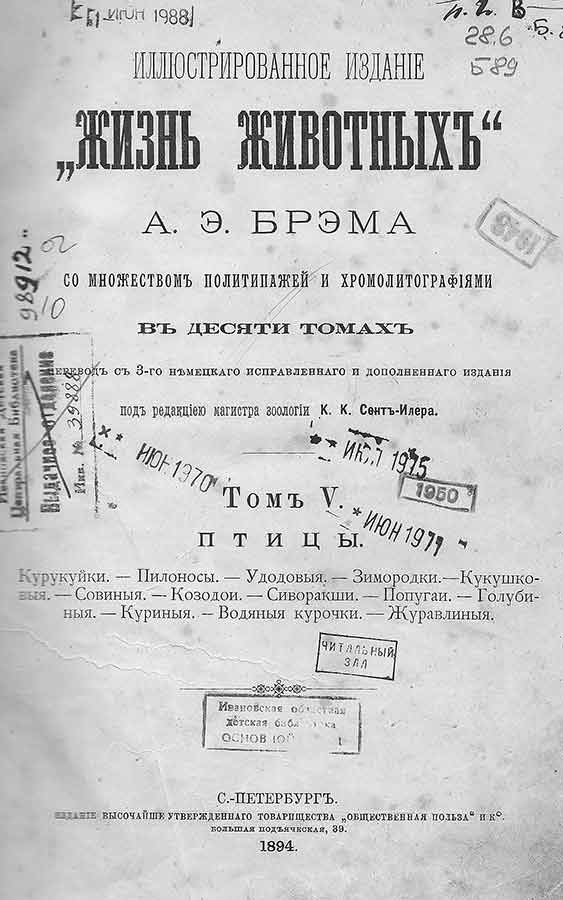

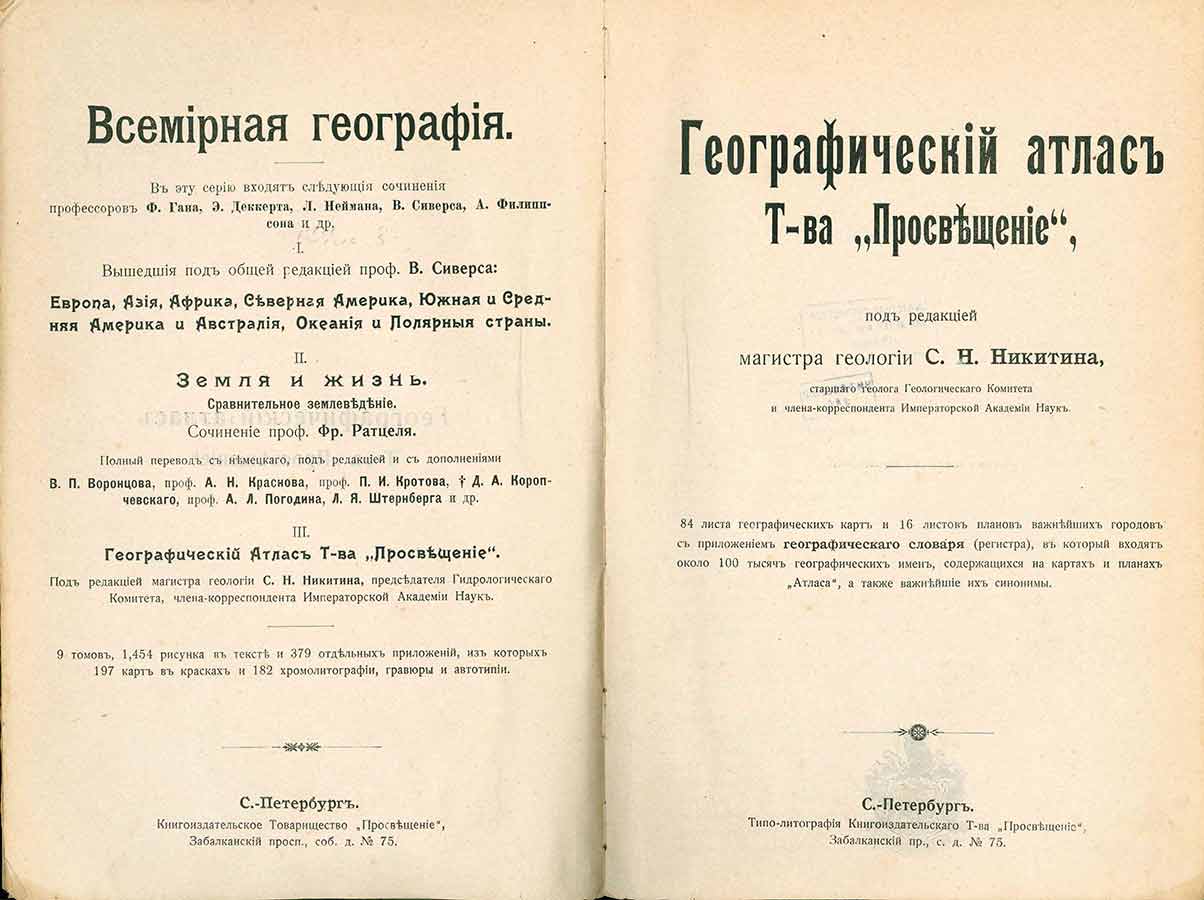

Среди справочных изданий можно увидеть и тома «Иллюстрированной жизни животных» А. Брема. В фонде Ивановской областной библиотеки для детей и юношества эти книги представлены различными изданиями («Жизнь животных» выходила в издательстве «Просвещение»).

Среди справочных изданий можно увидеть и тома «Иллюстрированной жизни животных» А. Брема. В фонде Ивановской областной библиотеки для детей и юношества эти книги представлены различными изданиями («Жизнь животных» выходила в издательстве «Просвещение»).

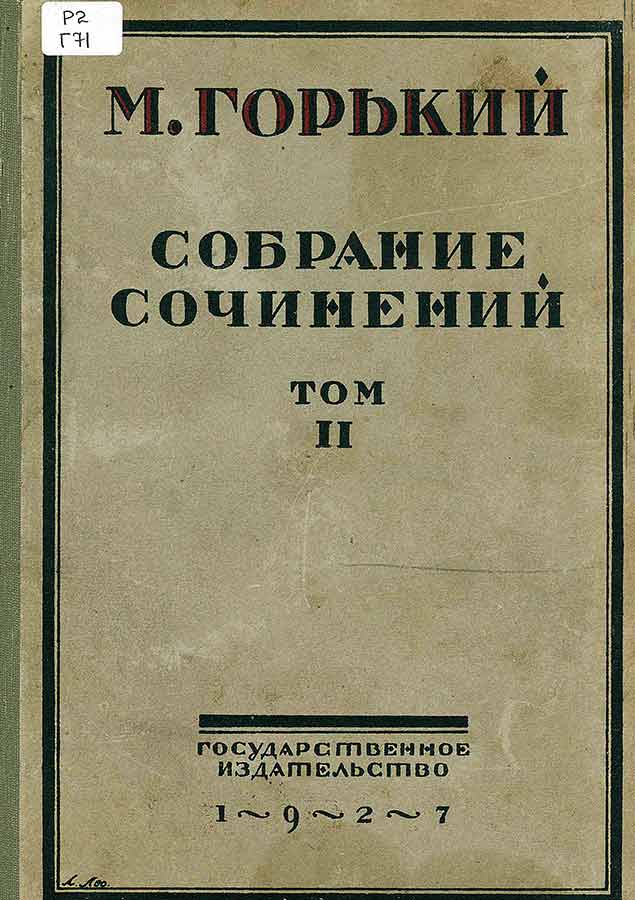

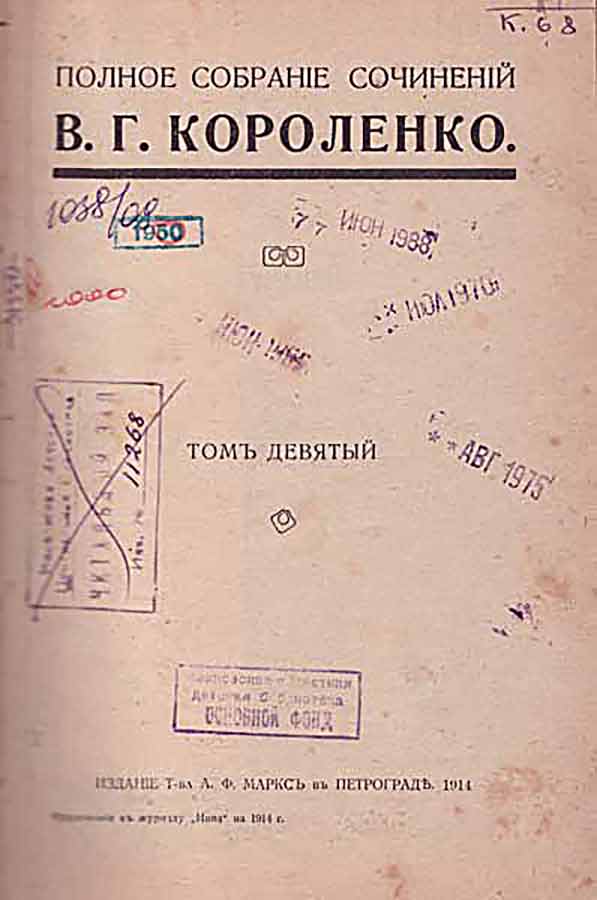

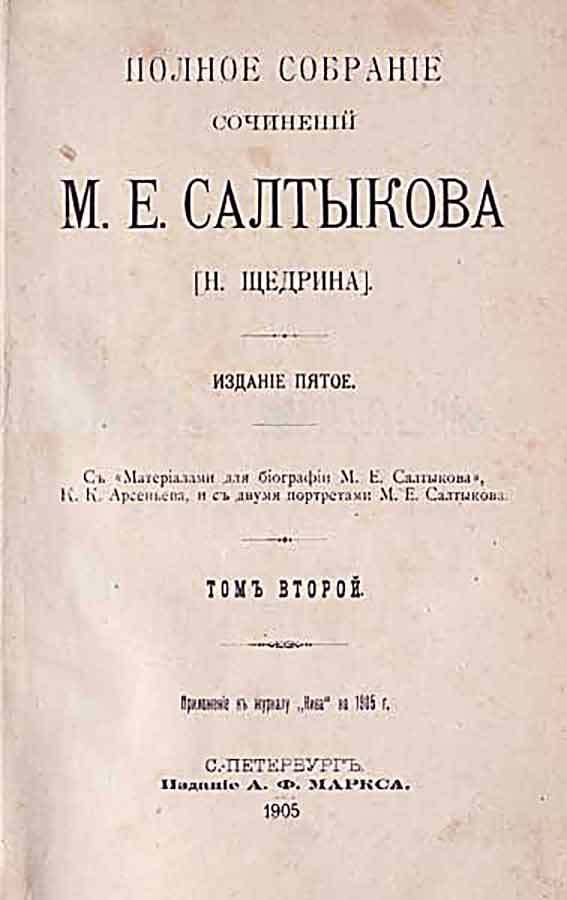

По числу изданий первое место занимала художественная литература. Госиздат выпускал массовые серии, в том числе «Дешевую библиотеку» (в этой серии выходили избранные произведения классической и советской художественной литературы). Кроме собрания сочинений Максима Горького, выпущенного Госиздатом в 1920-е годы, на нашей воображаемой книжной полке мы встретим собрания сочинений Григория Данилевского, Владимира Короленко, Михаила Салтыкова-Щедрина, выпущенные издательством А.Ф. Маркса.

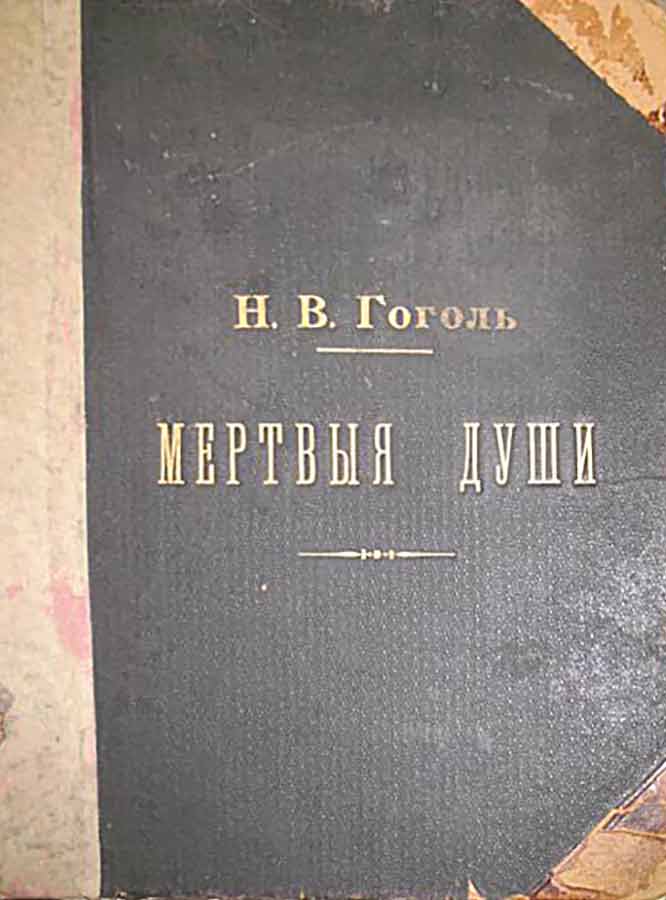

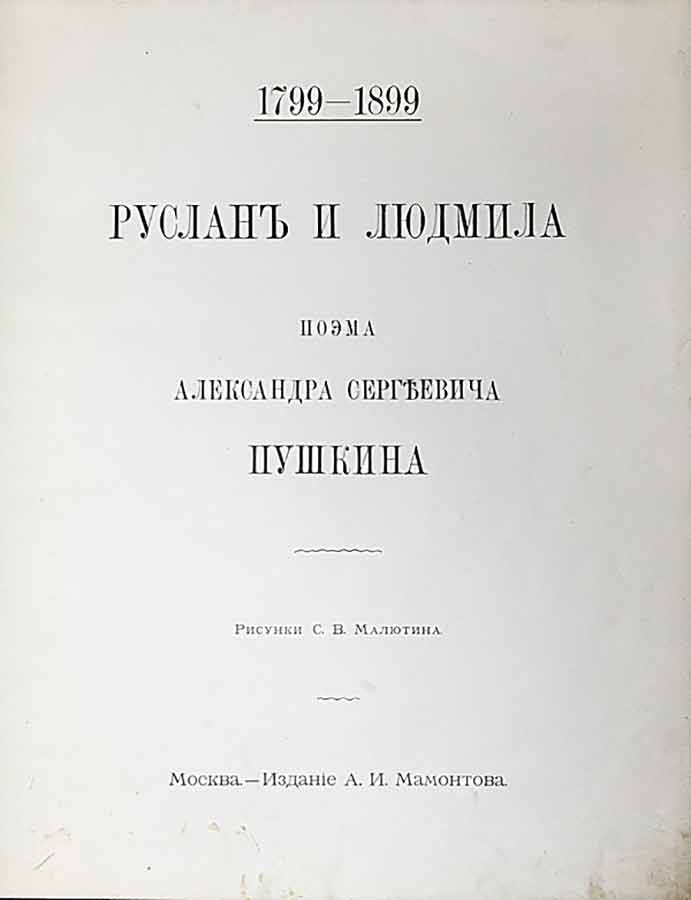

Почти вся продукция в эти годы была рассчитана на массового потребителя и представляла собой дешевые издания небольшого объема. В каждой библиотеке были подарочные выпуски разных издательств. Примером могут служить поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» и А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Особый интерес представляют детские книги. Например, книга В. Флерова «Ясное утро».

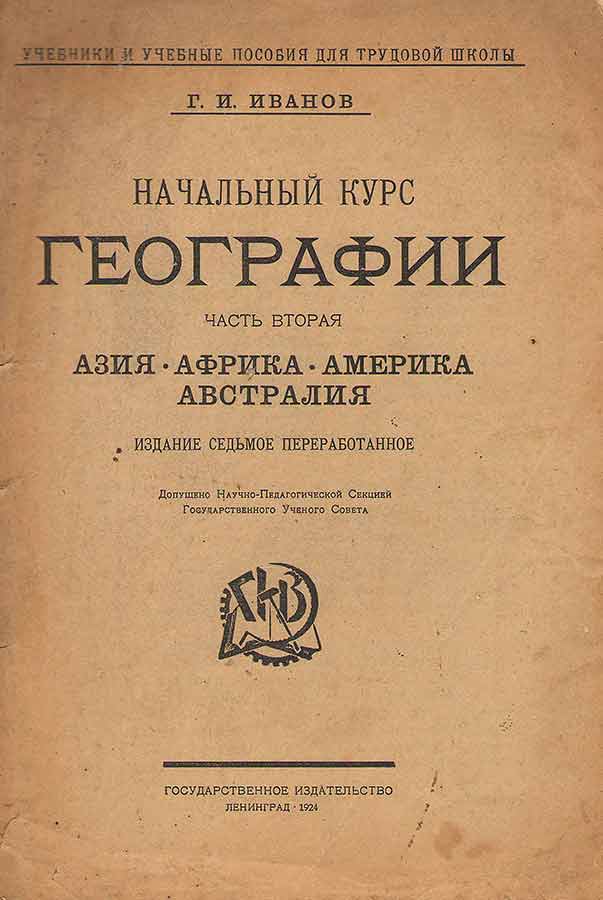

В этот период большое внимание уделялось изданию учебной литературы. С 1924 года стали массово выпускаться новые учебники. 70% всей учебной литературы выходило в Госиздате.

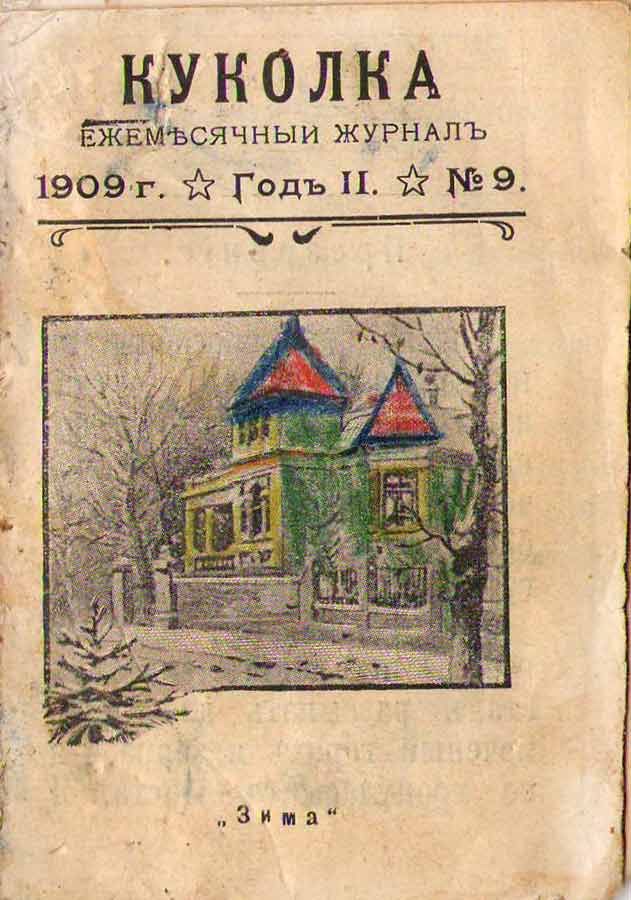

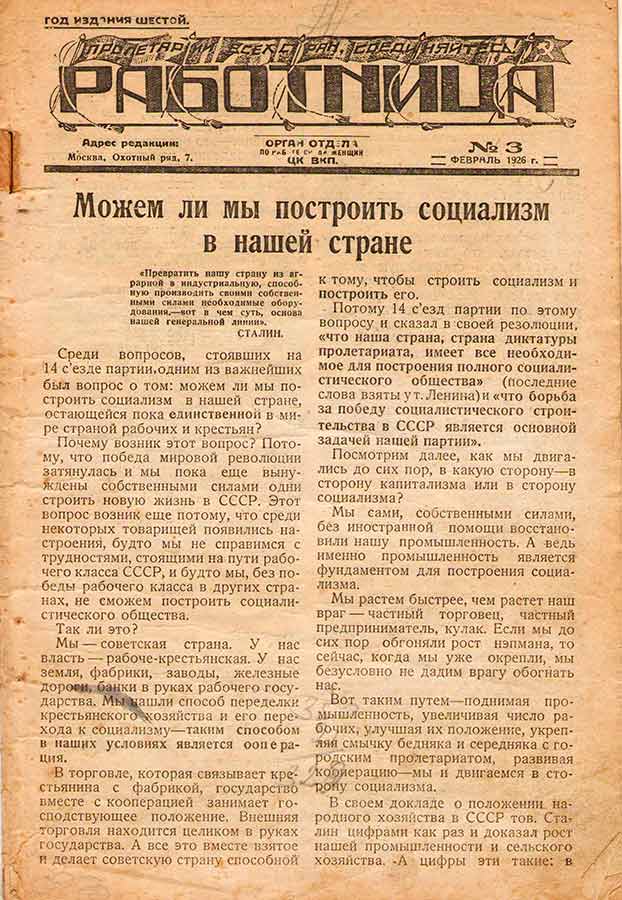

Достойное место в литературной и социальной сфере начала XX века занимала детская периодика. Среди детских периодических изданий, ставших достоянием истории, следует отметить журналы «Северное сияние», «Еж», «Чиж», «Новый Робинзон» (1924-1925), «Мурзилка» (с 1924), «Пионер» (с 1924), газету «Пионерская правда» (с 1925). К сожалению, в фонде библиотеки не сохранилось ни одного выпуска этих журналов. Однако все желающие могут перелистать страницы «Куколки» и «Работницы».

Судя по сохранившимся фотографиям 1930-х годов, в библиотеке оформлялось много выставок, проводились различные мероприятия. Возможно, в 1927 году, в год открытия библиотеки, мероприятий было немного. Например, это мог быть обзор новинок поступившей литературы (книги А. Гайдара «Всадники неприступных гор», опубликованной в 1927).

Судя по сохранившимся фотографиям 1930-х годов, в библиотеке оформлялось много выставок, проводились различные мероприятия. Возможно, в 1927 году, в год открытия библиотеки, мероприятий было немного. Например, это мог быть обзор новинок поступившей литературы (книги А. Гайдара «Всадники неприступных гор», опубликованной в 1927).

Судить об интерьере библиотеки мы можем по фотографиям из архива. Простые столы, стулья, стеллажи… 100 лет назад многих привычных для нас вещей не было. В начале XX века появились невиданные технические новшества. До этого для освещения комнат пользовались керосиновыми лампами. Света они давали мало, а хлопот причиняли достаточно. Их приходилось регулярно чистить, заправлять топливом, менять фитили. Керосиновую лампу можно было увидеть и на рабочем столе библиотекаря. Здесь же могли находиться ручка с металлическим пером и чернильница.

Давайте пофантазируем и представим себе, что сотрудники библиотеки находятся на своих рабочих местах, а в комнате отдыха остывает самовар. На столике стоят жестяные баночки из-под халвы и соломки, на отодвинутый стул наброшена шаль… В подсобном помещении могли стоять сундук и чугунный утюг.

Список литературы:

1. Большая советская энциклопедия : [в 65 т.] / под общ. ред. Н. И. Бухарина [и др.]; гл. ред. О. Ю. Шмидт. – Москва : Советская энциклопедия, 1926-1947.

- Т. 1 : А – Аколла. – 1929. – 416 с. : ил.

- Т. 2 : Аконит – Анри. – 1926. – 400 с. : ил.

2. Брэм, А. Э. Жизнь животных : [в 10 томах] / Альфред Эдмунд Брэм. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1894. – 741 с. : ил.

- Т. 5 : Птицы. – 1894.

3. Гайдар, А. П. Всадники неприступных гор / Аркадий Петрович Гайдар ; рис. П. Д. Покаржевского.- Москва ; Ленинград : Молодая гвардия, 1927. – 87 с. : ил.

4. Географический атлас : 84 листа географических карт и 16 листов планов важнейших городов с приложением географического словаря / под ред. магистра геологии С. Н. Никитина. – Санкт-Петербург : Т-во «Просвещение», 1896. – 620 с., карт.

5. Гоголь, Н. В. Похождения Чичикова, или Мертвые души / Николай Васильевич Гоголь. – Санкт-Петербург : Изд-е Маркса, 1900. – 571с. :ил.

6. Горький, А. М. Собрание сочинений : [в 19 томах] / Алексей Максимович Горький. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927.

- Т. 2 : Рассказы. – 1927. – 328 с.

7. Детская энциклопедия : [в 10 томах] / под общ. ред. Ю. Н. Вагнера, С. А. Князькова, и др. ; рис. А. Апсита. – Москва : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1913-1914.

8. Иванов, Г. И. Начальный курс географии. Ч. 2. Азия, Африка, Америка, Австралия / Гермоген Иванович Иванов. – 7-е изд., перер. – Ленинград : Государственное издательство, 1924. – 176 с. : ил.

9. Киселев, А. П. Элементарная алгебра / Андрей Петрович Киселев. – 28-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Т-во «В. В. Думнов, наследн. бр. Салаевых», 1916. – 408 с.

10. Короленко, В. Г. Полное собрание сочинений / Владимир Галактионович Короленко. – Санкт-Петербург : Изд-е Маркса,1914. – Т. 9. – 430 с.

11. Ленин, В. И. Собрание сочинений / Н. Ленин (В. Ульянов) ; Рос. ком. партия (большевиков) ; [под ред. Л. Б. Каменева]. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925.

- Т. I : Первые шаги рабочего с.-д. движения, 1893-1900 гг. / [предисл. и примеч. И. П. Товстухой]. – 1925. – 728 с.

- Т. III : Развитие капитализма в России / [предисл. и примеч. Л. Каменева]. – 1925. – 548 с.

12. Плеханов, Г. В. Виссарион Григорьевич Белинский [26-го мая 1848 г. – 8-го июня 1923 г. : (к 75-летию со дня смерти)] / Георгий Валентинович Плеханов. – Иваново-Вознесенск : Книгоизд. товарищество «Основа», 1923. – 55 с.

13. Пушкин, А. С. Руслан и Людмила / Александр Сергеевич Пушкин ; рис. С. В. Малютина. – Москва : Издание А. И. Мамонтова,1899. – 47с. : ил.

14. Салтыков-Щедрин, М. Е. Полное собрание сочинений / Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд-е Маркса,1905. – Т. 2. – 543 с.

15. Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке / рис. И. А. Билибина. – Санкт-Петербург : Изд- е Экспедиции заготовления Государственных бумаг, 1901. – 12 с. : ил.

16. Флеров, В. А. Ясное утро : книга для классного чтения : первая после букваря / Всеволод Александрович Флеров. – 10-е изд. – Москва : Издатель Флеров В. А., 1917. – 144 с. : ил.

17. Энциклопедический словарь. Вып. 1. – Санкт-Петербург : Изд-е П. П. Сойкина, 1901. – 1439 с.

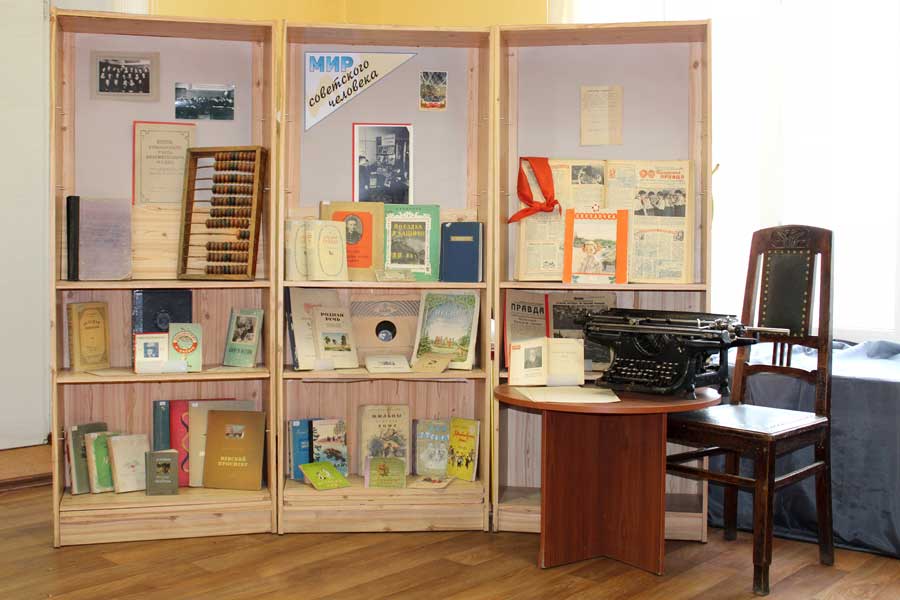

Следующая выставка «Середина ХХ столетия. Год 1955» проекта «Единицы хранения рассказывают…», подготовленная читальным залом «Отрочество. Юность» и залом «Краеведение», расскажет читателям о работе Ивановской областной библиотеки для детей и юношества в этот период. Этот год выбран не случайно: с 1 января 1955 года решением Ивановского областного Совета депутатов трудящихся наша библиотека из центральной была преобразована в областную детскую библиотеку.

Следующая выставка «Середина ХХ столетия. Год 1955» проекта «Единицы хранения рассказывают…», подготовленная читальным залом «Отрочество. Юность» и залом «Краеведение», расскажет читателям о работе Ивановской областной библиотеки для детей и юношества в этот период. Этот год выбран не случайно: с 1 января 1955 года решением Ивановского областного Совета депутатов трудящихся наша библиотека из центральной была преобразована в областную детскую библиотеку.

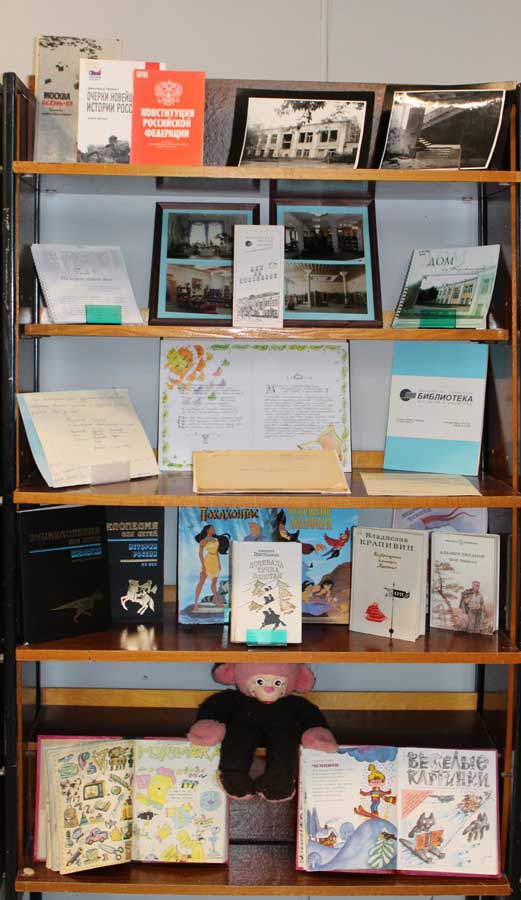

Читатели совершат виртуальное путешествие по отделам библиотеки, перелистают страницы книг и периодических изданий, выпущенных до 1956 года, увидят фотографии сотрудников и читателей библиотеки. Осуществить это путешествие помогут проанализированные нами документы, хранящиеся в фонде библиотеки: инвентарная книга, книга суммарного учета, отчет о работе библиотеки за 1955 год.

***

Начало и середина 50-х годов ХХ века стали временем постепенного духовного освобождения, которое подготовило решающий идеологический поворот, произошедший на XX съезде КПСС. Весной 1953 года, сразу после смерти И.В. Сталина, были завершены наиболее одиозные политические дела, реабилитированы обвиняемые по «делу врачей», «ленинградскому делу», руководители ВВС и авиационной промышленности.

Постепенно происходил отказ от «политики культа личности» и обеспечивалось коллективное руководство страной. Это звучало как осторожная и завуалированная критика Сталина. Славословия в адрес вождя постепенно исчезли со страниц газет. Серьезные изменения были намечены в экономической политике, были снижены налоги, взимаемые с крестьян, и провозглашено приоритетное развитие легкой промышленности, производящей товары народного потребления.

Явные признаки либерализации наметились в литературе и публицистике. Об этом свидетельствует публикация в журнале «Новый мир» статьи В.М. Померанцева «Об искренности в литературе». Статья, вызвавшая многочисленные отклики, провозглашала важнейшим критерием оценки литературного произведения его искренность и правдивость. Это воспринималось как попытка ухода от тотальной лжи предшествующих лет. В 1954 году была опубликована повесть И.Г. Эренбурга «Оттепель», давшая название целой эпохе.

Уникальным источником информации являются хранящиеся в ИОБДЮ открытки из коллекции филокартии Галины Пантелеймоновны Кузнецовой, бывшего работника областной детской библиотеки. Поздравительные открытки рассказывают о праздниках, отмечаемых в этот период истории. Они дают яркое представление о той далекой эпохе.

Вместе со всей страной политические и социально-экономические изменения переживал на исходе первого послевоенного десятилетия и Ивановский край. В 1950-е годы в нашем городе началось строительство нескольких заводов: автокранов, испытательных приборов, расточных станков, чесальных машин. В 1954 году в Иванове была введена в действие вторая теплоэлектроцентраль, а в 1957 было завершено присоединение к государственной энергосистеме всех текстильных фабрик области.

С повышением народного благосостояния быстрыми темпами рос спрос населения на книжную продукцию, шел подъем образовательного и культурного уровня. Так, в годы первой послевоенной пятилетки расходы на просвещение увеличились более чем в 2,5 раза по сравнению с 1940 годом.

К началу 1951 года в СССР было введено всеобщее семилетнее обучение. На восстановление библиотечной сети выделялись большие средства. К 1950 году число библиотек превысило довоенный уровень и составило более 350 тысяч. По сравнению с 1940 годом число библиотек увеличилось на 74 тысячи, а фонд – на 187 миллионов экземпляров. Сети школьных библиотек увеличились со 164 до 180 тысяч, научных и специальных библиотек – с 18 до 48 тысяч.

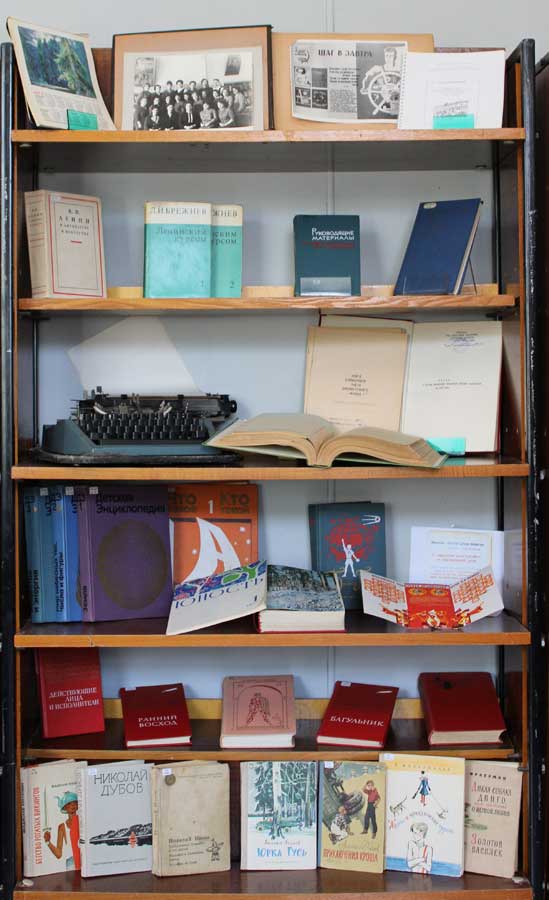

В рассматриваемый период тематическая структура выпуска издательской продукции характеризовалась доминирующим положением общественно-политической литературы. Центральный Комитет КПСС поставил перед «Госполитиздатом» задачу выпуска литературы, разрабатывающей марксистско-ленинскую теорию, пропагандирующую политику партии и государства. В соответствии с этими требованиями, были опубликованы труды классиков марксизма-ленинизма, деятелей коммунистического движения, книги по истории партии, внешней и внутренней политике, экономическим вопросам строительства социалистического общества в СССР и т.п.

В послевоенный период увеличился объем издания художественной литературы. Если в 1940 году вышло 3,6 тысячи названий общим тиражом 47 тысяч экземпляров, то в 1950 – соответственно 4,6 тысячи и 179 тысяч экземпляров. После войны «Гослитиздат» резко увеличил выпуск подписных изданий, собраний сочинений классиков русской и мировой литературы, современных писателей. В 1956 году выходило 42 собрания сочинений. Выпуск многих отдельных и избранных произведений был осуществлен в рамках серий, получивших широкое признание среди читателей: «Массовая библиотека», «Библиотека русского романа», «Библиотека советского романа» и др. Детские книги выходили в сериях «Школьная библиотека», «Мои первые книжки», «Библиотека приключений», «Книга за книгой» и т.д. Выпуск художественной литературы осуществляли издательства «Молодая гвардия» и «Детгиз», которые специализировались на книгах для детей и юношества. На протяжении всего советского периода в нашей стране пристальное внимание уделялось изданию учебной литературы, прежде всего учебно-методических книг для начальной и средней школы. Основным издательством данной литературы был «Учпедгиз». К концу 1940-х годов был завершен выпуск «Большой Советской Энциклопедии» (БСЭ), второе издание БСЭ завершилось в 1958 году.

Трудности послевоенного периода сказывались на качестве художественного оформления и полиграфического исполнения печатной продукции. Повышение уровня сдерживал целый ряд факторов: невысокое качество бумаги и других полиграфических материалов, слабые возможности полиграфии, низкая квалификация кадров и т.д. Вместе с тем в рассматриваемый период плодотворно работают такие известные художники, как В. Фаворский, Кукрыниксы, А. Гончаров, Д. Шмаринов, С. Герасимов, Е. Кибрик и др. Однако в целом уровень оформления и издания массовых книг был недостаточно высоким, в первую очередь это было характерно для книг и брошюр политической тематики, изданий для специалистов.

В 1953 году впервые в истории нашего государства образуются республиканские и союзное Министерства культуры, которым передаются все аналогичные функции комитетов по делам культурно-просветительных учреждений.

При Министерстве культуры СССР создается Главная библиотечная инспекция для контроля за выполнением партийных и государственных постановлений по библиотечному делу, координации деятельности библиотек всех ведомств и организаций, обмена передовым библиотечным опытом между союзными республиками, ведомствами и учреждениями. В 50-е годы значительно расширилась научно-методическая работа крупных библиотек, при которых создаются методические кабинеты или отделы с высококвалифицированными специалистами. Активизировалась методическая помощь научных библиотек работникам общедоступных библиотек. Методическими и консультационными центрами по вопросам библиотековедения и библиографии для общедоступных библиотек СССР стала Государственная библиотека имени В.И. Ленина, для библиотек РСФСР – Государственная публичная библиотека в Ленинграде.

В послевоенный период коммунистическая партия продолжала усиливать идеологизацию библиотечного дела. Библиотекарям настойчиво предлагалось в совершенстве овладевать партийными методами пропаганды печати – мощного идеологического орудия партии, организовывать целенаправленное руководство чтением, содействовать политическому самообразованию трудящихся, активно помогать всем читателям в овладении марксистско-ленинской теорией. Партийная и профессиональная печать постоянно подчеркивали, что деятельность библиотек «неразрывно связана с задачами коммунистического воспитания», «с борьбой советского народа за осуществление планов хозяйственного и культурного строительства».

***

Но как взрослой, так и детской литературе того времени приходилось выдерживать губительное давление партийных постановлений. Из-за этого серьезные жизненные конфликты в произведениях зачастую сводились к частным недоразумениям, а морально-этические проблемы критика признавала недостойными внимания, если они решались без должного отношения к идеологии, к «коммунистической морали».

В детской литературе продолжали работать К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков и другие. Появляются художественные произведения о реальных юных участниках войны – о молодогвардейцах Краснодона («Молодая гвардия» А. Фадеева, 1947), о Володе Дубинине («Улица младшего сына» Л. Кассиля и М. Поляновского, 1949), о Гуле Королевой («Четвертая высота» Е. Ильиной, 1946), об Александре Матросове («Александр Матросов» П. Журбы, 1950) и многих других.

На суд юного читателя представили свои новые произведения В. Осеева («Васек Трубачев и его товарищи», «Волшебное слово»), Н. Носов («Огурцы»), А. Мусатов («Стожары»), Р. Фраерман («Дальнее плавание»), Н. Сладков («Десять стреляных гильз», «Серебряный хвост») и др. В детскую литературу в 40-50-е годы вошли с первыми своими произведениями М. Прилежаева, Ф. Вигдорова, писавшие о школе; И. Ликстанов, сосредоточивший внимание на теме труда; Н. Дубов и А. Алексин с темой взаимоотношений детей и взрослых.

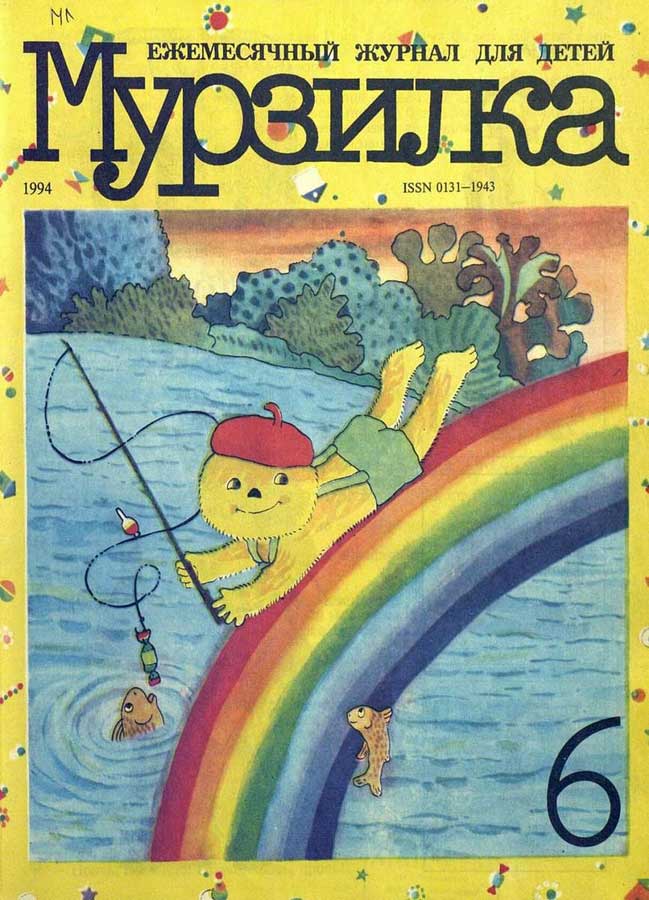

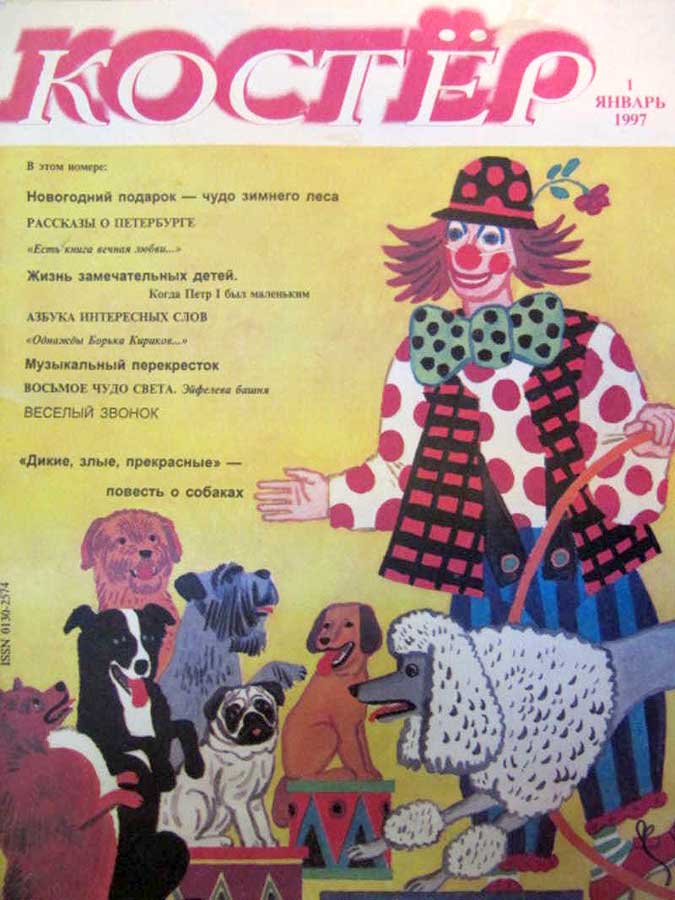

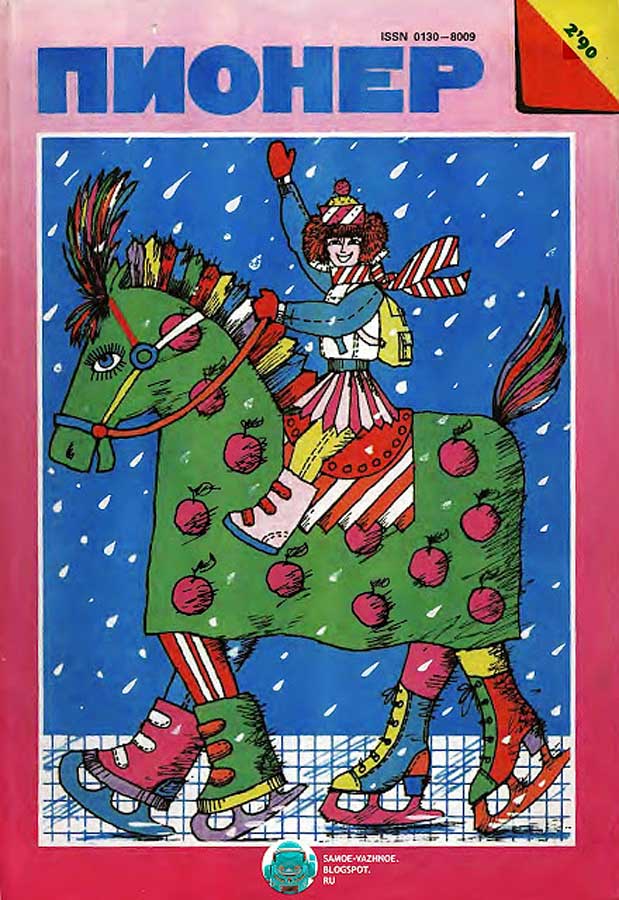

Популярными детскими журналами середины 50-х годов ХХ века были «Мурзилка» (в нем печатались произведения Чуковского, Маршака, Михалкова, Барто и др.), «Знание – сила», «Юный натуралист», «Костер». В журнале «Пионер» в 20-е годы печатались Н. Крупская, Н. Подвойский и другие революционные и политические деятели. В 50-е годы тематическое разнообразие журнала значительно расширилось. В его редакции шел активный поиск новых форм общения с читателями. К сожалению, в фонде ИОБДЮ не сохранилось этих журналов. Но подшивки газеты «Пионерская правда», ставшие реликвией, продолжают бережно храниться. По легенде, «Пионерская правда» начиналась с пишущей машинки и двух стульев, подаренных коллективу Марией Ильиничной Ульяновой.

В течение многих лет газета формировала политическое сознание пионеров, по ее призыву они помогали взрослым бороться с беспризорностью, ликвидировать неграмотность, строить новую школу, создавать передовой быт. На страницах любимой газеты в 1950-х годах дети рапортовали об уничтожении мелкого непарного шелкопряда, вредившего по-крупному. Рассказывали, как учились водить трактор. В свободное от этих занятий время набирались ума-разума у классиков, печатавшихся в «Пионерке». Региональные газеты «Рабочий край», «Ленинец» также имеются в нашем фонде.

Главная цель проекта «Единицы хранения рассказывают…» – исследование истории нашей библиотеки на фоне той или иной исторической эпохи.

Одним из главных связующих звеньев между прошлым и будущим являются библиотечные документы. Анализируя деятельность библиотеки в 1950-е годы, сотрудники библиотеки опирались на документальные источники, сохранившиеся в архиве ИОБДЮ. Среди них – отчет о работе организации за 1955 год. Он содержит основные задачи библиотеки, описание деятельности по обслуживанию читателей, анализ состояния книжного фонда, методической и библиографической работы, описывает связь с общественными организациями, школами, родителями читателей, с областными библиотеками других городов, знакомит с кадровым составом библиотеки и ее руководством, с материальной базой учреждения. К отчету было приложено много фотографий. На них – здание библиотеки, ее коллектив, книжные выставки, экземпляры внутрибиблиотечных малых изданий (пригласительные билеты, буклеты, программки мероприятий и т.д.).

Не менее интересна книга суммарного учета. Она дает возможность проследить поступления литературы в фонд библиотеки в тот период. Инвентарная книга 1955 года помогает объективно судить о составе книжного фонда.

***

Развитие библиотек находится в тесной связи с разными сторонами общественной жизни: народным образованием, культурой, политикой и т.д. Библиотеки всегда чутко реагируют на все изменения, происходящие в социуме. Каждая эпоха предъявляет библиотекам свои требования, заставляя их развиваться вместе с обществом. В результате меняется роль библиотек, у них появляются новые задачи, функции, формы и методы работы, иной характер библиотечной среды.

Очередная часть проекта «Единицы хранения рассказывают…» направлена на ознакомление, исследование и популяризацию знаний об истории ИОБДЮ в определенный своеобразный и интересный исторический период.

Библиотека в 1975 году и ее роль в воспитании молодежи

Период с конца 1960-х до 1980-х гг. ознаменовался началом застоя в политической и социально-экономической жизни страны. Кризис отрицательно отразился на развитии системы библиотечного обслуживания.

Коммунистическая партия продолжала идеологизацию и политизацию библиотечного дела, усиление командно-административных методов руководства деятельностью библиотек, совершенно не считаясь с теми глубокими изменениями, которые совершались в библиотечном деле других стран, с действительным состоянием библиотечного обслуживания населения нашего государства, с нарастающими информационными потребностями общества.

Программа социалистических преобразований в библиотечном деле была определена в целом ряде партийных и государственных решений: в постановлениях ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» (1959), «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» (1974). ЦК КПСС снова подтвердил, что главной задачей библиотек, как органической составной части идеологической системы партии, «опорных баз партийных организаций по коммунистическому воспитанию трудящихся», является активная пропаганда политики партии и правительства, направленной на более полное использование «книжных богатств для образования и воспитания нового человека, ускорения научно- технического прогресса».

Программа социалистических преобразований в библиотечном деле была определена в целом ряде партийных и государственных решений: в постановлениях ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» (1959), «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» (1974). ЦК КПСС снова подтвердил, что главной задачей библиотек, как органической составной части идеологической системы партии, «опорных баз партийных организаций по коммунистическому воспитанию трудящихся», является активная пропаганда политики партии и правительства, направленной на более полное использование «книжных богатств для образования и воспитания нового человека, ускорения научно- технического прогресса».

Сущность нового этапа заключалась в том, чтобы в течение 1974-1980 гг. провести централизацию государственных общедоступных библиотек путем создания на базе городских и районных библиотек единой сети, состоящей из централизованных библиотечных систем (ЦБС). Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), министерства и ведомства обязывались провести централизацию сети подведомственных библиотек, организовать как ведомственные, так и межведомственные централизованные системы, «обеспечив их четкое взаимодействие».

Для решения задач ведомственной и межведомственной централизации в 1974 г. при Министерстве культуры СССР образуется Государственная межведомственная библиотечная комиссия (ГМБК). Комиссии поручается рассматривать планы перспективного развития библиотечного дела в стране, разрабатывать предложения о согласованности и взаимодействии библиотек. С 1984 г. решения ГМБК становятся обязательными для всех ведомств и организаций, имеющих библиотеки.

К 1974 г. в СССР уже было создано более 400 ЦБС, объединявших несколько тысяч общедоступных библиотек более чем в 140 городах и сельских районах восьми союзных республик. Одновременно проводилась централизация профсоюзных библиотек. Начался, как тогда казалось, качественно новый этап в развитии библиотечного дела.

Объединение ранее самостоятельно существовавших государственных библиотек в единую систему (центральная библиотека и филиалы (отделения) с общим книжным фондом, штатом работников, централизованным комплектованием и обработкой произведений печати, с единым административным и методическим руководством в основном дало положительные результаты.

В этот период больше внимания стало уделяться исследованию общетеоретических проблем библиотековедения, созданию источниковедческой ментальной базы и библиографического учета. Проводились дискуссии об объекте и предмете библиотековедения, его взаимосвязи с другими науками, развитии социальных функций библиотек, их типологии и т.д. Этим проблемам были посвящены монографии учебные пособия А.Н. Ванеева, Л.М. Иньковой, В.С. Крейденко, Ю.Н. Столярова, О.С. Чубарьяна и др. Особенно значительным был вклад О.С. Чубарьяна, сформулировавшего основные задачи социалистического библиотековедения, его общую идеологическую направленность, итоги и перспективы развития.

В эти и последующие годы создаются комплексные научные исследования «Книга и чтение в жизни небольших городов» (1979), «Рекомендательная библиография и руководство чтением» (1975), «Книга в жизни рабочего коллектива», «Социальная среда и чтение школьников» и др. Монографиями «Советский читатель» (1968), «Специалист – библиотека – библиография» (1971), «Советский рабочий-читатель» (1978) и др., а также исследованиями в союзных республиках было положено начало углубленному изучению социологических и психологических проблем чтения, его возрастающей роли в жизни общества.

В эти и последующие годы создаются комплексные научные исследования «Книга и чтение в жизни небольших городов» (1979), «Рекомендательная библиография и руководство чтением» (1975), «Книга в жизни рабочего коллектива», «Социальная среда и чтение школьников» и др. Монографиями «Советский читатель» (1968), «Специалист – библиотека – библиография» (1971), «Советский рабочий-читатель» (1978) и др., а также исследованиями в союзных республиках было положено начало углубленному изучению социологических и психологических проблем чтения, его возрастающей роли в жизни общества.

К 80-м годам в СССР идеологизация и политизация библиотечного дела достигли своего апогея. Огромное количество произведений печати громадной политической, художественной и научно-технической важности продолжало оставаться в библиотечных спецхранах, право пользования которыми предоставлялось весьма ограниченному кругу читателей.

Стало очевидно, что все попытки централизации и создания единой библиотечной сети продолжают наталкиваться на так и не преодоленные ведомственные изолированность и разобщенность. Централизация общедоступных библиотек, ввиду недостаточного государственного финансирования, осталась незавершенной. Начиная с 1960-х годов общая численность библиотек всех видов стала сокращаться, в 70-80-х годах снижались основные показатели библиотечного обслуживания населения, начал падать авторитет общедоступных библиотек. Продолжало ухудшаться комплектование библиотечных фондов.

Все особенности политической, экономической, культурной жизни общества всегда отражала история книжного дела. По-прежнему производство и распространение книг рассматривались в СССР как дело партийное и государственное. Господство марксистско-ленинской идеологии приводило ко все большему размежеванию двух культур: официальной и неофициальной. В книжном деле это получило выход в форме преследовавшегося законом бесцензурного издания книг.

Повышение материального благосостояния населения, успехи в развитии образования и культуры, воспитания людей в духе уважения к знаниям и к основному их источнику – книге – приводили к росту спроса на издательскую продукцию. Однако жесткая централизация всего книжного дела, подотчетность партийным органам, монополизм, отсутствие конкуренции не давали возможности издательствам и книготорговым предприятиям удовлетворять реальные потребности населения в книжной продукции.

В данный период выходит целый ряд постановлений ЦК КПСС: «О мерах по улучшению издательской деятельности и устранению недостатков в книжной торговле» (1964), «О серьезных недостатках в организации книжной торговли в сельской местности» (1967), «О мерах по дальнейшему развитию советской детской литературы» (1969), «О повышении рентабельности книгоиздательского дела» (1970), «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» (1970) и др. Но все это не смогло обеспечить соответствие предложения книжной продукции огромному спросу на нее. Выпуск литературы по-прежнему осуществлялся, исходя из актуальных задач идеологической работы партии, а спрос формировался под влиянием роста культурного и политического уровня населения.

Централизация издательской деятельности позволила органам управления отраслью в 1970-х годах составлять сводные тематические планы выпуска по основным разделам литературы. В 1975 году была введена система сводного тематического планирования и координации выпуска литературы всеми издательствами. Тематический план выпуска литературы для издательств стал основным показателем их деятельности. Для книжного рынка 1970-х годов было характерно развитие неудовлетворенного спроса населения на фоне роста тиражей, особенно – художественной литературы. Следует отметить, что к этому времени огромным количеством книг располагали общественные библиотеки (свыше 5 млрд экземпляров), но почти треть этого фонда ни разу не была востребована читателями. В домашних библиотеках находилось около 50 млрд экземпляров, однако для покупателей той поры было характерно стремление скупать практически все (кроме общественно-политической литературы) массовые издания, которые появлялись в книжных магазинах.

Политика партии и государства в области книгоиздания была направлена на производство в первую очередь массовой литературы. Преимущественное внимание выпуску художественной литературы дало результаты: ее доля в общем тираже возросла с 29 % в 1970 г. до 35 % в 1975 г., 44 % в 1980 г. и 55 % в 1988 г. Столь бурный рост изданий одного направления искусственно сдерживал выпуск научных, технических книг, что отрицательно сказалось на развитии науки, производства, других сфер общественной жизни. В то же время, несмотря на быстрый рост тиражей изданий художественной литературы, спрос на них удовлетворялся в 1985 г. лишь на треть, а на детскую литературу – лишь на 20 %.

Политика партии и государства в области книгоиздания была направлена на производство в первую очередь массовой литературы. Преимущественное внимание выпуску художественной литературы дало результаты: ее доля в общем тираже возросла с 29 % в 1970 г. до 35 % в 1975 г., 44 % в 1980 г. и 55 % в 1988 г. Столь бурный рост изданий одного направления искусственно сдерживал выпуск научных, технических книг, что отрицательно сказалось на развитии науки, производства, других сфер общественной жизни. В то же время, несмотря на быстрый рост тиражей изданий художественной литературы, спрос на них удовлетворялся в 1985 г. лишь на треть, а на детскую литературу – лишь на 20 %.

В течение 1970-х годов социологи чтения ежегодно фиксировали практически один и тот же набор наиболее читаемых авторов: Ф. Абрамов, Ю. Бондарев, М. Булгаков, В. Белов, В. Быков, А. Иванов, В. Пикуль, В. Распутин, Ю. Трифонов, В. Шукшин. В отличие от зарубежных стран, где в круг чтения разных слоев населения обязательно входила религиозная книга, в советском обществе ее место занимала политическая литература. На ее долю приходилось 22 % запросов в массовых библиотеках. Центральное место в изданиях этой тематики занимали работы классиков марксизма-ленинизма. Огромными тиражами издавались партийные документы, книги по марксистско-ленинской философии, истории, экономике, международному рабочему движению. Эти произведения изучались в школах и вузах, в системе политического просвещения.

В противовес официально рекомендуемой литературе существовали произведения, которые по идеологическим причинам не могли быть опубликованы. Некоторые из них тиражировались нетипографским способом (так называемый «самиздат») и распространялись среди ограниченных групп читателей.

Крупнейшим издательским проектом стал выпуск «Библиотеки всемирной литературы» (БВЛ) в 200 томах, включавших самые выдающиеся произведения мировой литературы. В трех сериях этой библиотеки (I серия - литература Древнего Востока, античности, Средневековья, Возрождения, XVII и XVIII веков; II серия – XIX век; III серия – XX век) было опубликовано 25800 произведений 3235 выдающихся писателей из более чем восьмидесяти стран. Выпуск БВЛ осуществило издательство «Художественная литература» в 1967-1977 гг. Это крупнейшее издательство выпускало получившие широкую известность серии «Народная библиотека», «Зарубежный роман XX века», «Библиотека исторического романа», «Библиотека классики» и др.

Академические собрания сочинений выпускало издательство «Наука». В 1970-е годы были опубликованы собрания сочинений Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова. Газетно-журнальное издательство «Правда» выпускало научно-массовые и массовые собрания сочинений.

В 1973 году по решению Госкомиздата СССР для пополнения фондов массовых библиотек начался выпуск «Библиотечной серии», книги которой предназначались для реализации только библиотекам. В этом году было выпущено 7 млн экз. в основном художественной литературы, в 1974 году – 8 млн экз., в 1975 году – 9 млн экз. В производстве книг этой серии участвовала группа издательств, в которую в 1973 г. входили 14 издательств, в 1982 г. – 17.

Для роста выпуска художественной литературы требовалось увеличить производство бумаги. С целью получения сырья для такого производства был задуман и реализован эксперимент по продаже дефицитных изданий на талоны, свидетельствовавшие о сдаче определенного количества макулатуры, из которой должна была производиться бумага.

Под пристальным вниманием партийно-правительственных органов всегда находилось и издание учебной литературы. За годы советской власти были достигнуты большие успехи в образовании граждан.

Расширялись контакты советских издательств с партнерами зарубежных стран, чему способствовало присоединение СССР (1973) к Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве и создание Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП).

Все вышесказанное прослеживается и в работе Ивановской областной детской библиотеки. Подтверждение этому – содержание документов, проанализированных в ходе нашего исследования. Это инвентарная книга, книга суммарного учета, отчет о работе Ивановской областной детской библиотеки за 1975 год, раскрывающий задачи и основное содержание деятельности. Постановления партии и правительства, решения съездов и пленумов определяли идеологическую направленность библиотеки. Обзоры, беседы, литературные часы освещали партийные, комсомольские и пионерские форумы. Вместе с юными пионерами библиотека «шагала» маршрутами Всесоюзного пионерского марша «Всегда готов!». Книжные выставки обвиняли империализм, противопоставляли «два мира – два детства». Главными книгами были издания о Ленине, партии, революции, доблести, подвиге, славе. Главными датами считались красные даты советского календаря. Основными традициями, на которых воспитывалось молодое поколение, становились революционные, боевые, трудовые будни советского народа.

Чтение детей в библиотеке регламентировалось. Требовалось, чтобы каждый ребенок обязательно брал домой книги о Ленине и его соратниках, а также литературу в помощь изучению школьных программ. Библиотекари заботились о стопроцентном охвате учащихся чтением. Средние показатели читаемости, посещаемости, обращаемости фондов определяли ценность библиотеки.

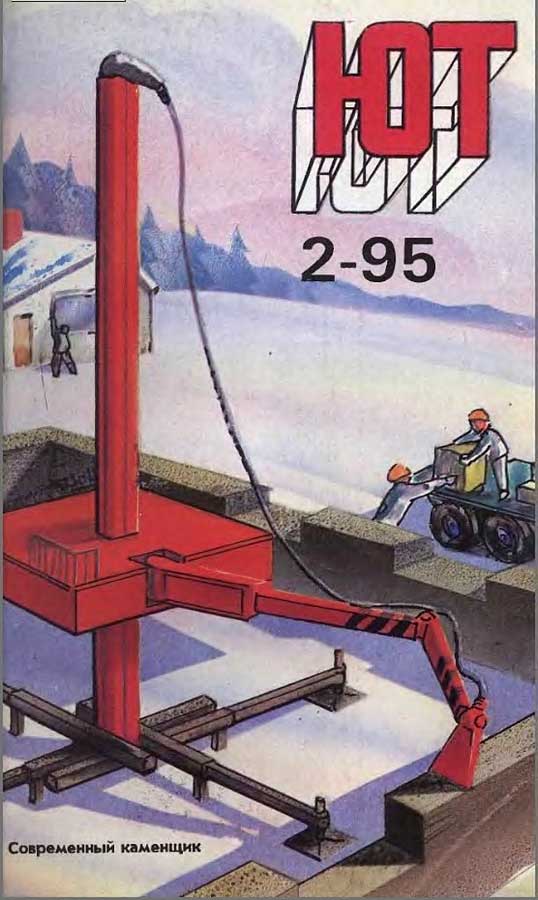

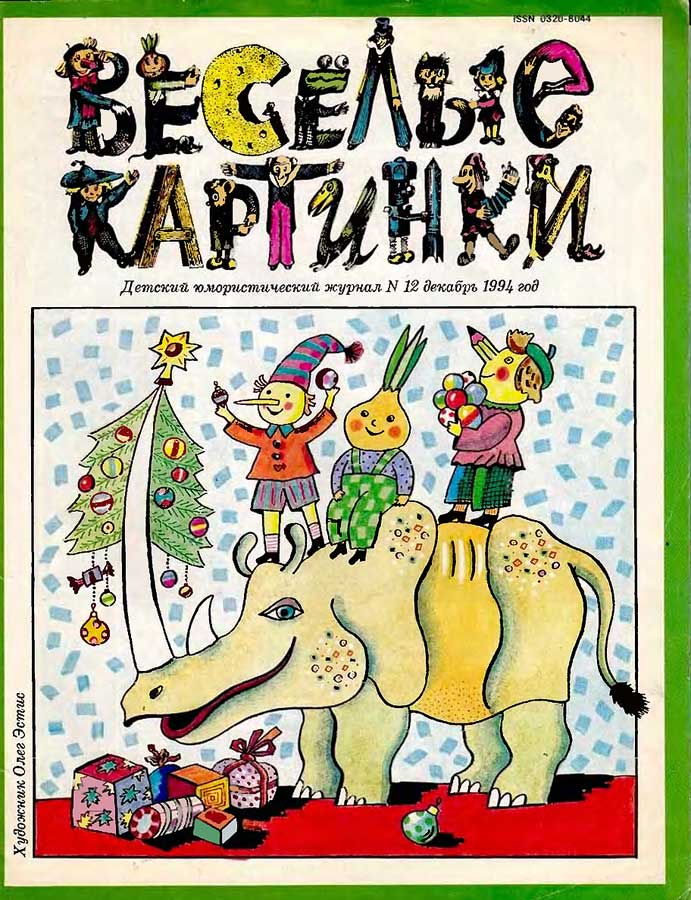

В 60-80-е годы каждый детский журнал имел свой возрастной адрес и специализацию. Дошкольникам предназначались «Веселые картинки», младшим школьникам – «Мурзилка», подросткам – «Пионер» и «Костер», молодежи – «Юность». Научно-познавательные журналы «Юный натуралист», «Юный техник», «Уральский следопыт» были адресованы школьникам.

Очередная часть проекта «Единицы хранения рассказывают…» еще раз доказывает, что библиотеки всегда чутко реагируют на все изменения, происходящие в обществе. Каждая эпоха зримо отражается на библиотечной работе, к читальням предъявляются все новые и новые требования, заставляя их развиваться в унисон с развитием социума. В результате постоянно меняется их роль, у них появляются новые задачи, функции, формы и методы работы.

Настоящее исследование направлено на знакомство и популяризацию знаний об истории ИОБДЮ. Теперь перед нами предстает библиотека в такой своеобразный и интересный исторический период, который ныне принято называть «эпохой застоя».

В эти годы управление наукой и культурой в СССР обрело внешне демократические формы. Под лозунгом «неуклонного повышения уровня жизни советских людей» росло количество образовательных, учебных и научных учреждений, музеев, театров, библиотек и т.д. С конца 1960-х гг. постепенно набирали силу тенденции администрирования. Настольной книгой библиотекарей тех лет стало издание под говорящим названием «Руководящие материалы по библиотечному делу». Правильно оформленной выставкой по любой тематике считалась только та, которая предварялась материалами очередного съезда или пленума КПСС и работами руководителей партии.

Тем не менее, библиотеки жили прежде всего для своих читателей. Дети, молодежь и взрослые любили читальни, продолжали много и часто их посещать, радоваться новым книгам и писательским именам. В ту сложную, неоднозначную эпоху наша страна еще не утратила чудесного звания «самой читающей страны планеты Земля».

Список использованной литературы (Скачать)

«На пороге нового века»

90-е годы XX века в истории нашей страны – это трудное время. Новый политический строй, переход к рыночной экономике, ее демонополизация и приватизация, создание класса частных предпринимателей и собственников, укрепление власти президента.

90-е годы XX века в истории нашей страны – это трудное время. Новый политический строй, переход к рыночной экономике, ее демонополизация и приватизация, создание класса частных предпринимателей и собственников, укрепление власти президента.

Книжное дело было в числе первых отраслей, начавших переход к рыночным отношениям. В результате формирования рыночной экономики сложились условия, обеспечивающие возможность реализации основных ее принципов: свобода предпринимательства, конкуренция, установление цен в соответствии с конъюнктурой рынка, оплата труда по результатам деятельности предприятий. Наступила эпоха конкуренции, в которой выживают и развиваются фирмы знающие читательские потребности и правильно реализующие их в своей предпринимательской политике.

Происходит пересмотр отношения к книге как к объекту предпринимательской деятельности, который должен не только компенсировать затраты на его производство и распространение, но и приносить прибыль всем субъектам книжного дела: издательствам, типографиям, книготорговым предприятиям. Эта прибыль должна обеспечивать финансово-экономическую и материально-техническую базу для развития отрасли.

Располагая высококвалифицированными кадрами, государственные издательства ищут свои ниши на книжном рынке. В начале 1990-х годов негосударственные издательства бурно развивались, государственные же испытывали экономические трудности, вынуждены были сворачивать свои издательские программы (так, например, в 1992 году издательство «Педагогика» сократило свою программу в три раза, издательства «Малыш» и «Детская литература» – в два раза).

Если в конце 1980-х – начале 1990-х годов книжное дело было сверхприбыльной отраслью (остродефицитный книжный рынок, существовавший ранее, обеспечивал быструю продажу книг многих тематических разделов), то с 1994 года ситуация на рынке меняется в сторону его насыщения, покупатели все тщательнее выбирают книги. Книжное дело перестает быть сверхприбыльным, усиливается конкуренция, все большее значение приобретают качество издательской, полиграфической и книготорговой деятельности, репутация фирмы. Успеха добиваются те, кто располагает капиталом, имеет налаженные связи с партнерами по бизнесу, с поставщиками и покупателями.

Многомиллионные тиражи массовых книг, характерные для предыдущего десятилетия, уходят в прошлое, происходит дифференциация читательских интересов. Если в советский период популярность авторов и книг сохранялась довольно долго, то теперь список бестселлеров менялся очень быстро. На смену общепринятым представлениям о советской литературе, о «хороших и плохих» авторах, пришло разнообразие интересов, мнений и вкусов читателей. В этих условиях издатель призван дать возможность читателю судить обо всем самому на основе полной и объективной информации, чтобы исключить создание новых стереотипов в культуре и идеологии.

В ситуации, когда у большинства населения не хватало денег на покупку книг, важным условием социальной защиты интересов читателей являлась сеть библиотек. Именно эти учреждения культуры были призваны предоставить каждому гражданину свободный доступ к информации. Однако опрос населения показал, что необходимые книги могли получать в библиотеке в 1992 году 44,3 % опрошенных, а в 1993 году – лишь 25,6 %.

В области развития культуры, просвещения и библиотечного дела начало 90-х годов в России ознаменовалось демократической революцией, положившей конец диктату коммунистической партии. Вновь принятая Конституция Российской Федерации подчеркивала, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной», что государством признаются «политическое многообразие и многопартийность» и что «все общественные объединения равны перед законом». Конституция РФ гарантировала равенство прав и свобод граждан независимо от их принадлежности к тем или иным партиям и общественным движениям. Она запрещала ограничение прав человека по социальной и иной принадлежности, а именно эти ограничения сковывали развитие нашего общества всех его социальных институтов, в том числе библиотек, при господстве коммунистической идеологии.

В принятых федеральных законах о культуре и образовании, об информации, информатизации и защите информации, об обязательном экземпляре документов устанавливалась демократизация деятельности всех культурно-просветительных, образовательных, информационных учреждений, в том числе и библиотек. Федеральный закон «О библиотечном деле» (1994) назвал принципы деятельности библиотек, гарантирующие «права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие и приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурною, научную и образовательную деятельность».

В законе подчеркивалось, что права граждан в области библиотечного обслуживания «приоритетны к правам в этой области государства и любых его структур, общественных объединений, религиозных и других организаций». Он обеспечивал невмешательство в профессиональную деятельность библиотек, предоставлял библиотечным работникам право создавать общественные ассоциации, объединения и союзы, не допускал государственную или иную цензуру, препятствующую свободному использованию библиотечных фондов, всестороннему удовлетворению запросов населения в книжных и иных документах.

В федеральном законе особое внимание обращалось на государственную политику в области библиотечного дела, в основе которой лежит принцип «создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками». Государство гарантировало финансирование развития библиотечного дела и разработку федеральных программ библиотечного строительства.

На основе федерального закона в стране начались разработка и принятие библиотечных законов и иных нормативных актов субъектами Федерации. В их основе лежала демократизация и деполитизация библиотечной деятельности, устранение всех ранее существовавших цензурных и административных указаний о деятельности библиотек. Началась реформа библиотечных «спецхранов», из которых стала изыматься литература и другие источники информации для их широкого использования читателями. Были окончательно сняты все препоны в использовании библиотечных фондов.

Важной формой деятельности библиотек явилось создание библиотечных объединений, ассоциаций и союзов. Важным демократическим документом явился разработанный Российской и Московской библиотечными ассоциациями Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря.

В 90-е гг. стали создаваться библиотечные благотворительные организации. Наметились некоторые сдвиги в области информатизации и компьютеризации библиотечного дела. Государство стало больше уделять внимания этому процессу и увеличивать финансовое снабжение библиотек.

Но не все было так радужно. В 90-е годы еще более усилился кризис системы библиотечного обслуживания населения, являвшийся следствием проводимой в предыдущие годы идеологизации деятельности библиотек и остаточного принципа государственного финансирования. На состоянии библиотечного обслуживания населения крайне отрицательно отразились общее неудовлетворительное состояние социально-экономических отношений, начавшийся перевод библиотек с федерального на местный бюджет.

Одной из причин кризиса явилось незначительное количество издающихся названий произведений печати, понижение тиражности и удорожание книжной продукции. К середине 90-х годов выпуск изданий сократился в три раза, из них в библиотеки попадало только 10-12 %. Также наблюдалось снижение всех показателей использования библиотечных ресурсов. Число библиотек в 1997 году сократилось на 15,7 %, библиотечный фонд на 7,3 %, книговыдача на 10,9 %, число читателей на 17,5 %, число библиотечных работников на 11,9 %.

Несмотря на крайне неудовлетворительное положение материально-технической базы библиотек, именно в эти годы идет реконструкция здания Ивановской областной детской библиотеки на улице Крутицкой города Иваново. Директором Областной детской библиотеки в это время была Алла Николаевна Верещагина. В 1988 г. произошло событие, круто изменившее судьбу не только самой библиотеки, но и всего Дома на Крутицкой. Заключением комиссии Ивановского облисполкома по обследованию технического состояния здания оно было признано аварийным. В 1990 году из аварийного помещения были выведены областной библиотечный коллектор, областная книжно-канцелярская база и управление «Ивкнига». Несколькими годами раньше, в 1987 году, из Дома на Крутицкой выехала Центральная городская библиотека им. М. Горького, помещение которой на втором этаже было передано областной детской библиотеке. Началась разработка проекта реконструкции всего здания на Крутицкой, 9 под областную детскую библиотеку. Идея и эскиз проекта принадлежали А.Н. Верещагиной. Реконструкция Дома на Крутицкой, продолжавшаяся с 1991 по 1995 год, неузнаваемо изменила его облик. Реставраторам удалось реализовать главный замысел авторов проекта: сохранить единый стиль во всех помещениях библиотеки, создать почти домашний уют и комфорт. В июне 1994 г. ивановским региональным комитетом по культуре и искусству было принято решение об объединении областных детской и юношеской библиотек. После окончания работ по реконструкции Дома на Крутицкой в него вселилась вновь созданная Ивановская областная библиотека для детей и юношества. Ее директором была назначена Алла Николаевна Верещагина, а заместителем директора стала Людмила Михайловна Морозова, ранее возглавлявшая областную юношескую библиотеку.

Несмотря на крайне неудовлетворительное положение материально-технической базы библиотек, именно в эти годы идет реконструкция здания Ивановской областной детской библиотеки на улице Крутицкой города Иваново. Директором Областной детской библиотеки в это время была Алла Николаевна Верещагина. В 1988 г. произошло событие, круто изменившее судьбу не только самой библиотеки, но и всего Дома на Крутицкой. Заключением комиссии Ивановского облисполкома по обследованию технического состояния здания оно было признано аварийным. В 1990 году из аварийного помещения были выведены областной библиотечный коллектор, областная книжно-канцелярская база и управление «Ивкнига». Несколькими годами раньше, в 1987 году, из Дома на Крутицкой выехала Центральная городская библиотека им. М. Горького, помещение которой на втором этаже было передано областной детской библиотеке. Началась разработка проекта реконструкции всего здания на Крутицкой, 9 под областную детскую библиотеку. Идея и эскиз проекта принадлежали А.Н. Верещагиной. Реконструкция Дома на Крутицкой, продолжавшаяся с 1991 по 1995 год, неузнаваемо изменила его облик. Реставраторам удалось реализовать главный замысел авторов проекта: сохранить единый стиль во всех помещениях библиотеки, создать почти домашний уют и комфорт. В июне 1994 г. ивановским региональным комитетом по культуре и искусству было принято решение об объединении областных детской и юношеской библиотек. После окончания работ по реконструкции Дома на Крутицкой в него вселилась вновь созданная Ивановская областная библиотека для детей и юношества. Ее директором была назначена Алла Николаевна Верещагина, а заместителем директора стала Людмила Михайловна Морозова, ранее возглавлявшая областную юношескую библиотеку.

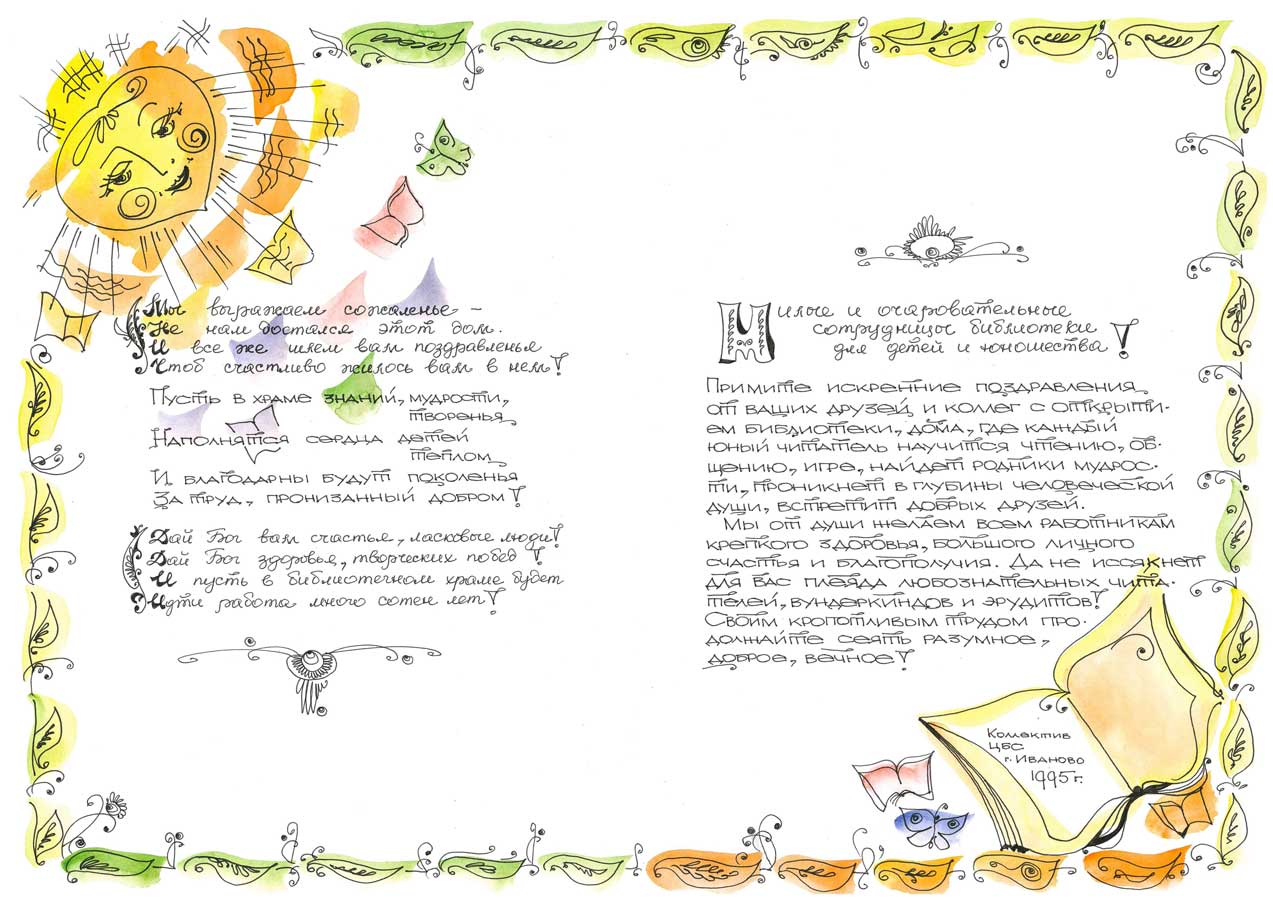

Торжественное открытие новой библиотеки состоялось 19 мая 1995 года. На презентации было много гостей – друзья и коллеги из районных и республиканских библиотек, директора культурных учреждений, представители городской и областной администрации, Министерства культуры. Все присутствовавшие выражали надежду, что библиотека станет достойным центром общения подрастающего поколения, сеющим разумное, доброе, вечное.

Торжественное открытие новой библиотеки состоялось 19 мая 1995 года. На презентации было много гостей – друзья и коллеги из районных и республиканских библиотек, директора культурных учреждений, представители городской и областной администрации, Министерства культуры. Все присутствовавшие выражали надежду, что библиотека станет достойным центром общения подрастающего поколения, сеющим разумное, доброе, вечное.

В этот период сотрудникам нашей библиотеки, как и всем библиотекарям страны, приходилось решать вопросы: как доказать свою нужность, в каком направлении развиваться и как соответствовать своему времени, его достижениям. В условиях перехода страны к рыночной экономике, прежде всего, надо было переосмыслить свое место в обществе, определить, кто мы, как и зачем работаем. В эти годы библиотека задумалась о фирменном стиле. Был разработан общий логотип учреждения и эмблемы отделов, выбраны фирменные цвета, продумана структура библиотеки. В ее основу был положен возрастной принцип и специфика отделов. В объединенной библиотеке начали работу отдел «Детство» (имеющий абонемент, читальный зал, игровую комнату), абонемент «Отрочество. Юность», читальный зал «Юность». В структуре ИОБДЮ появились специализированные отделы с узкой направленностью фонда: сектор «Краеведение», отдел искусств, этнографический отдел, отдел «Забота», обслуживающий детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рекламном проспекте, выпущенном к открытию, говорилось: «Если вы чувствуете себя неуверенно – вас увидят! У вас есть интерес, но нет единомышленников – вас услышат! Вам хочется чем-то поделиться – вас поймут!».

О состоянии и содержании книжного фонда библиотеки мы смогли узнать по инвентарным книгам 1995 года. На их страницах прослеживаются тенденции литературного процесса того исторического этапа. Постсоветский период в развитии отечественной детской литературы обусловлен распадом и переустройством культурного пространства, сложившегося в 20–70-е годы XX века.

Хрестоматийный ряд героев советской «школьной» литературы подвергся жесткому пересмотру. Из программы изымались произведения о героях-комсомольцах («Как закалялась сталь» Н.А. Островского, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева), повести А.П. Гайдара («Школа», «Тимур и его команда»), что вызывало публичные протесты и дискуссии.

В детской литературе было актуально наследие дореволюционного прошлого и жанрово-стилевые разработки авангардистов. Поднялась волна переизданий знаменитых некогда детских книг, ставших редкостями. Среди них преобладали произведения Серебряного века – книги Лидии Чарской, «Азбука для детей в картинах» Александра Бенуа, сборник «Елка», советский авангард 20–30-х годов – стихи и проза обэриутов, а также детская литература эмигрантов – Надежды Тэффи, Ивана Шмелева, Саши Черного и др.

Главное новшество периода – развитие религиозно-просветительской литературы для детей. Произошло резкое размежевание между писателями острой социальной темы и литераторами темы индивидуального существования. Полоса «черного» юмора (заполнившаяся главным образом благодаря Григорию Остеру с его «Вредными советами» и пр.), с одной стороны, поделила детскую литературу на советскую, в которой ничего подобного быть не могло, и постсоветскую. С другой – она служила переходом к темам, прежде табуированным, – насилия, страха. «Ужастики» в стихах и прозе, смешные и по-настоящему жуткие, сделались модным увлечением читателей самых разных возрастов.

Система жанров стремительно менялась, отражая изменения во взрослой литературе. Любовный роман для мамы и такой же – для дочки, детектив для папы и детектив для сына. Происходило дублирование и взаимопроникновение взрослой и детской литератур, путались границы детского и недетского. В этот период «игровая» литература преобладала над реалистической, но количество и разнообразие первой все-таки не позволяло ей преодолеть барьер школьных программ; тогда как реалистические произведения на современную тему, более редкие, иногда находили дорогу в школьную аудиторию.

Настоящее потрясение пережили читатели, познакомившись в 1987 году с повестью Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая», рукопись которой пролежала с 1981 года. Приставкин окончательно сформировал литературную традицию, в русле которой разрабатываются представления о детях – участниках, героях и жертвах глобальных цивилизационных процессов.

Естественное течение литературного процесса не соответствовало издательско-торговой политике, был разлажен механизм создания детской литературы, в котором общественный заказ, государственное участие и писательская инициатива должны направлять работу издательств и книготорговцев.

Общедоступен стал андеграунд. В субкультуру детства попали стихи и песни Игоря Иртеньева, некоторых рок-певцов, «митьков» (питерских художников-поэтов). В тот период претерпела изменения и учебная литература. «Академическая» форма учебника больше не устраивала ни педагогов, ни родителей, ни детей. Появились «веселые учебники». Одной из первых подобных книг была «Школа чудес» Владимира Данько, вышедшая в 1990 году в Ташкенте. Известность получили книги Эдуарда Успенского: «Лекции профессора Чайникова» (1991) – «занимательный учебник по радиотехнике», «Бизнес крокодила Гены» (1992) – «пособие для начинающих миллионеров», изучающих рыночную экономику. Однако ресурс «веселых учебников» во второй половине 90-х годов иссяк, а школьные библиотеки предпочитали заказывать противоположные им издания энциклопедического охвата. В это время начинает выходить «Энциклопедия для детей» издательского предприятия «Аванта +», первый том которой назывался «Всемирная история». Популярным было многотомное энциклопедическое издание для детей издательства АСТ «Я познаю мир» со статьями по естественным и гуманитарным наукам, истории, культуре и искусству.

Периодика для детей с 90-х годов переживает бурный период. Хотя старые журналы в большинстве своем продолжают выходить, их содержание и состав авторов обновляются. Прочно удерживает ведущие позиции старейший журнал для малышей «Веселые картинки»: он по-прежнему служит испытательной площадкой и школой для художников, его стиль задается в первую очередь рисунками Виктора Чижикова. Лидером среди журналов для начинающих школьное учение оставался «Мурзилка», выходящий с 1924 года. Это пример сохранения лучших традиций и умелого развития новых тенденций. Журналы «Пионер» и «Костер» в 90-х заметно обновились, но в начале 21 века потерялись, отчасти из-за неудачной финансовой судьбы, а отчасти из-за нечеткости идейно-творческой позиции: ультрасовременные материалы (например, о рокерах) соседствовали в этих изданиях с материалами явно консервативного толка.

В 90-е годы старых журнальных ресурсов уже не хватало, чтобы реализовать множество новых творческих идей. Первым «перестроечным» изданием явился московский «Трамвай», который критики назвали «журналом детского авангарда».

Распространение получили журнальные «семейства». Например, журнал «Свирелька» – для малышей, «Свирель» – для учеников начальных классов, «Лазурь» – для младших и старших подростков: во всех этих изданиях освещались темы природы и экологии. Известный «Юный техник», адресованный детям среднего и старшего школьного возраста, обзавелся журналом для младших классов «А почему?» и «Левшой» – журналом самоделок.

В целом российская детская литература в переходный период переживала не лучшие времена, много творческих сил было потрачено на коммерческие заказы издательств. Увеличился разрыв между «школьной» литературой и живым литературным процессом. Однако обновлялся литературный язык, пересматривалась сама система детской литературы, ширились контакты с мировым писательским сообществом, разрабатывались литературные модели, отвечающие вызовам современности.

Все названные выше произведения были основой мероприятий, проводимых отделами библиотеки. Тематика мероприятий была разнообразной, как и формы их проведения: это и театрализованные праздники «Делу время, потехе час», «Кузьминки»; моноспектакли «По страницам книг Эдуарда Успенского»; литературные спектакли для детей («Разговор в кукольной клинике» С. Черного) и для юношества («Стеклянный зверинец» Т. Уильямса). Проводились презентации книг Ивановских поэтов, поэтические вечера по творчеству Б. Пастернака и С. Есенина. Работал лекторий по древнерусскому искусству. Были организованы вечера-встречи с татарским землячеством и американской миссией. Собирались клубы по интересам: любителей фантастики «Аэлита», клуб семейного общения «Золотая иголочка», детский «Анфис-клуб», клуб этикета «Барби», театральная студия.

Так выглядела работа библиотеки на рубеже веков. Каждый период истории предъявляет библиотекам свои требования, вынуждая их изменяться и развиваться вместе с обществом.

Список литературы:

- Дом на Крутицкой : страницы истории Ивановской областной библиотеки для детей и юношества 1927-1997 гг. / сост. Т.Ю. Соболева, Н.А. Ворошина. – Иваново: Ивановская обл. б-ка для детей и юношества, 2007 . – 78с.: ил.

- Дисней, У. Белоснежка / Уолт Дисней ; пер. Н. Юрышева. – Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 1993. – 96 с. : ил. – (Классика Уолта Диснея).

- Дисней, У. Вовращение Джафара / Уолт Дисней ; пер. С. Конькова. – Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 1992. – 96 с. : ил. – (Классика Уолта Диснея).

- Дисней, У. Покахонтас / Уолт Дисней ; пер. Ю. Конькова. – Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 1992. – 96 с. : ил. – (Классика Уолта Диснея).

- Железников, В.К. Чучело : повесть / Железников Владимир Карпович ; худож. В. Гальдяев – Москва : Детская литература, 1989. – 189 с. : ил.

- Крапивин, В.П. Возвращение клипера «Кречет» : повести / Владислав Петрович Крапивин. – Москва : Детская литература, 1990. – 384 с.

- Лиханов, А.А. Мой генерал : роман для детей / Альберт Анатольевич Лиханов ; худож. Ю. Иванова. – Москва : Детская литература, 1990. – 175 с. – (Школьная б-ка).

- Приставкин, А.И. Ночевала тучка золотая: повести / Анатолий Игнатьевич Приставкин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 432 с.

- Усачев, А. Приключения маленького человека (Всеобщая декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых) / Андрей Усачев ; рис. А. Шевченко. – Москва : Самовар,1994. – 95 с. : ил.

- Чарская, Л.А. Грозная дружина : историческая повесть / Лидия Алексеевна Чарская. – Москва : Современник, 1994. – 286 с.

- Черный, С. Избранные сатиры и лирика / Саша Черный ; оформ. В. Богорада и М. Магарила. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 223 с.

- Черный, С. Стихотворения / Саша Черный. – Москва : Художественная литература, 1991. – 415 с.

- Чарская, Л.А. Княжна Джаваха / Лидия Алексеевна Чарская ; оформл. Ф. Барбышев. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1990. – 338 с. : ил.

- Шмелев, Лето Господне : рассказы, повести / Иван Сергеевич Шмелев ; предисл. О.Н. Михайлова. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 656 с.

- Успенский, Э. Бизнес Крокодила Гены и другие сказочные повести / Эдуард Успенский ; сост. Д.М. Исаков. – Москва: ТПО « Интерфейс», 1994. – 448 с. – (Семейная библиотека).

- Я познаю мир : детская энциклопедия : Растения / сост. П. Ляхов ; под ред. О. Хинн ; худож. А. Кардашук, Е. Дедова. – Москва : АСТ, 1996. – 552 с.

- Новости

- Анонсы

- О библиотеке

- Отделы

- Документы

- Электронный каталог

-

Для коллег

- Методический отдел

- Тематика консультаций

- Информационно-методические письма

- Исследовательские проекты

- Повышение квалификации

- Детские библиотеки области

- Профессиональные конкурсы

- Региональные проекты

- Профессиональные события

- Новости для профессионалов

- Документы для профессионалов

- Программа «Большое чтение»

- Вестник «Волшебная шляпа»

- Информ-страница

- Контакты

Адрес:

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 9

Телефоны (код города - 4932):

- 30-87-06 – Администрация

- 30-17-36 – Бухгалтерия, Отдел комплектования и обработки

- 32-56-44 – Методический отдел, Отдел автоматизации

- 32-80-88 – Отдел «Детство», Зал литературы на иностранных языках

- 32-76-80 – Зал обслуживания читателей отдела «Отрочество. Юность»

- 41-44-86 – Отдел «Отрочество. Юность», Зал литературы по краеведению

- 32-97-32 – Молодежный центр Отдела поддержки творческих инициатив

- 30-17-26 – Зал литературы по искусству

- 41-44-86 – Театр книги «Корноватка»

Время работы библиотеки:

с 10.00 до 18.00 ежедневно, без выходных

Летом (июнь, июль, август): с 10.00 до 18.00, выходные дни - суббота и воскресенье

Последний день месяца - санитарный день

Карта сайта

(с) Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановская областная библиотека для детей и юношества», 2007-2025

Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь c использованием нами файлов cookies. Это абсолютно безопасно и может помочь нам улучшить работу сайта.