-

Мероприятия

Мероприятия

-

Проекты

Проекты

-

Конкурсы

Конкурсы

-

Выставки

Выставки

-

Выбирай и Читай!

Выбирай и Читай!

-

Краеведение

Краеведение

-

Театр книги «Корноватка»

Театр книги «Корноватка»

-

Музей детской книги

Музей детской книги

-

Век XX - век необычайный

Век XX - век необычайный

-

Спроси библиотекаря

Спроси библиотекаря

- Главная

- > Век XX - век необычайный

- > Выставки

- > «Когда бабушка и дедушка были маленькими»

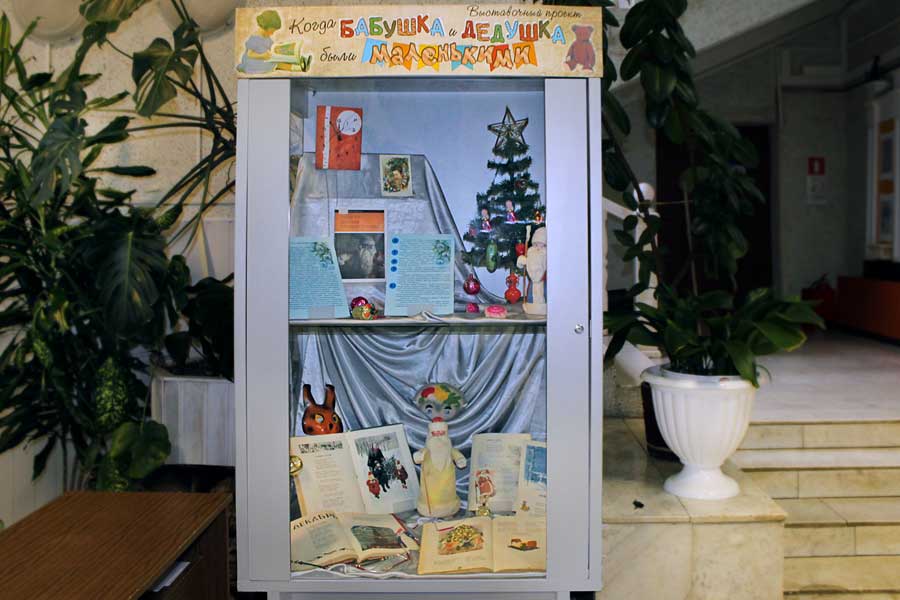

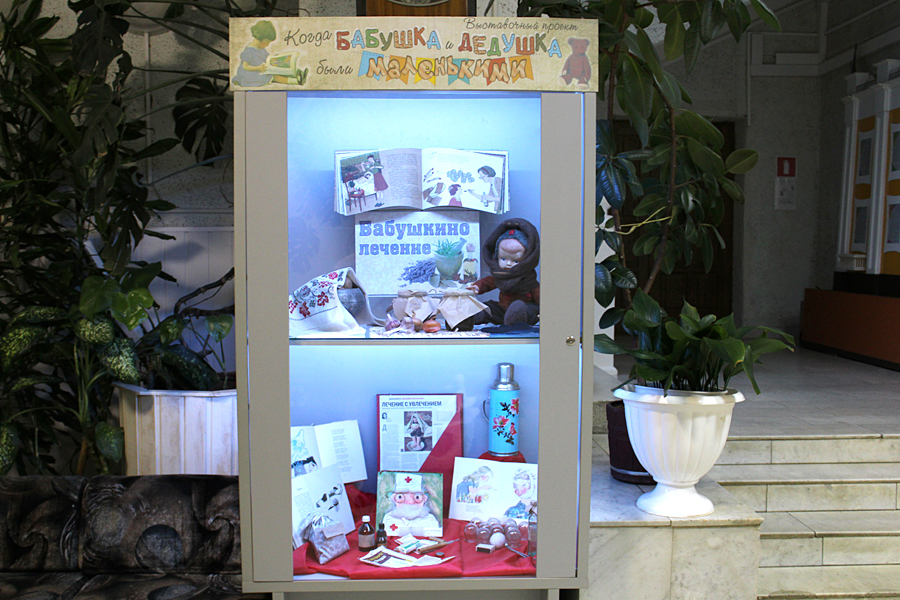

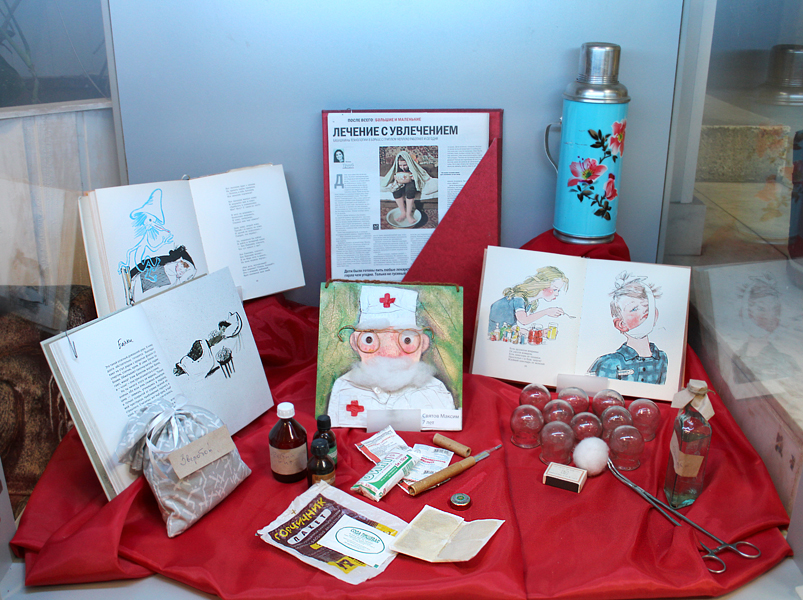

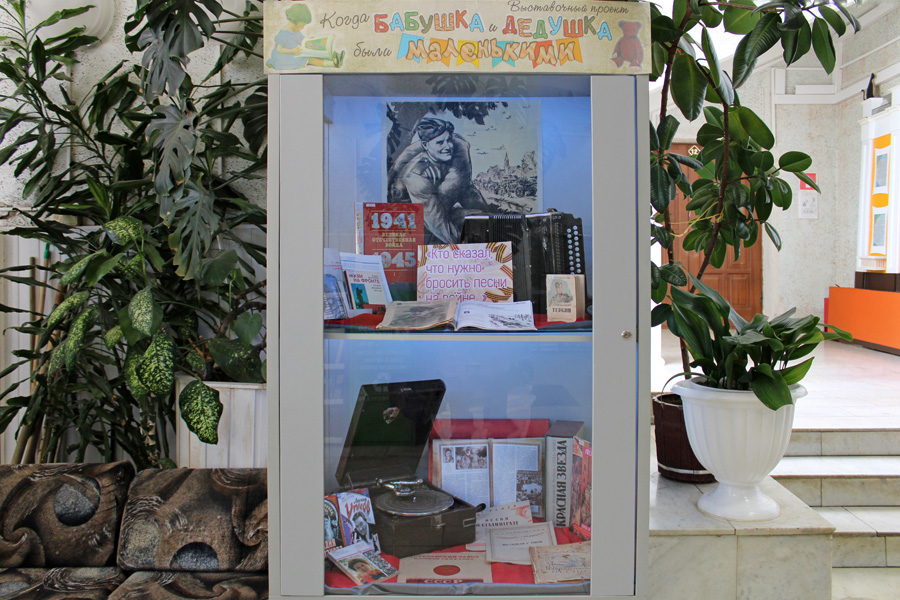

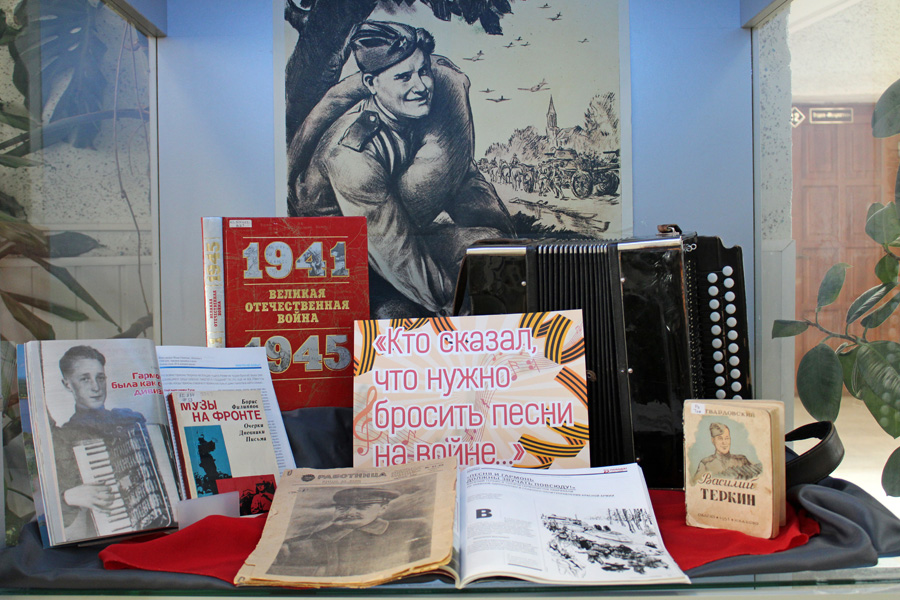

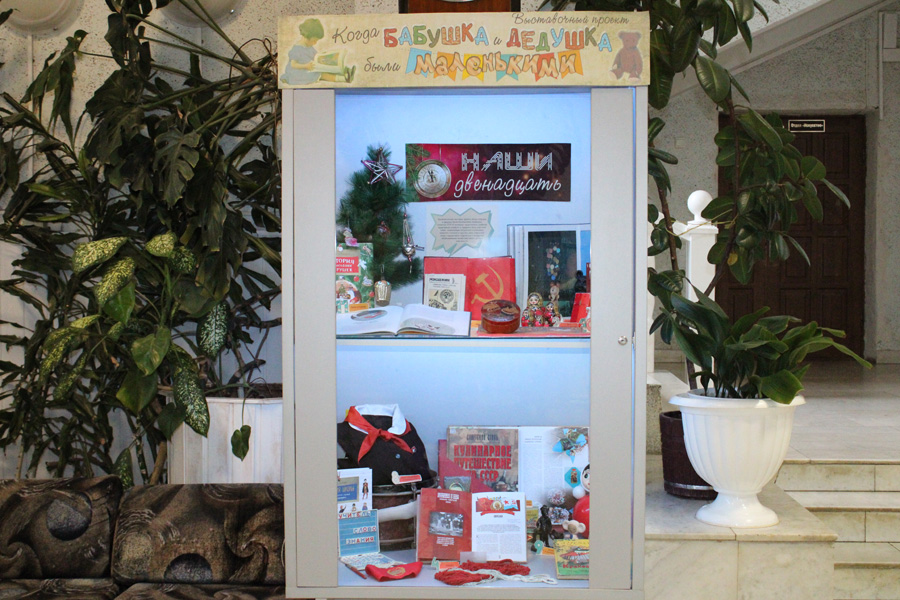

«Когда бабушка и дедушка были маленькими»

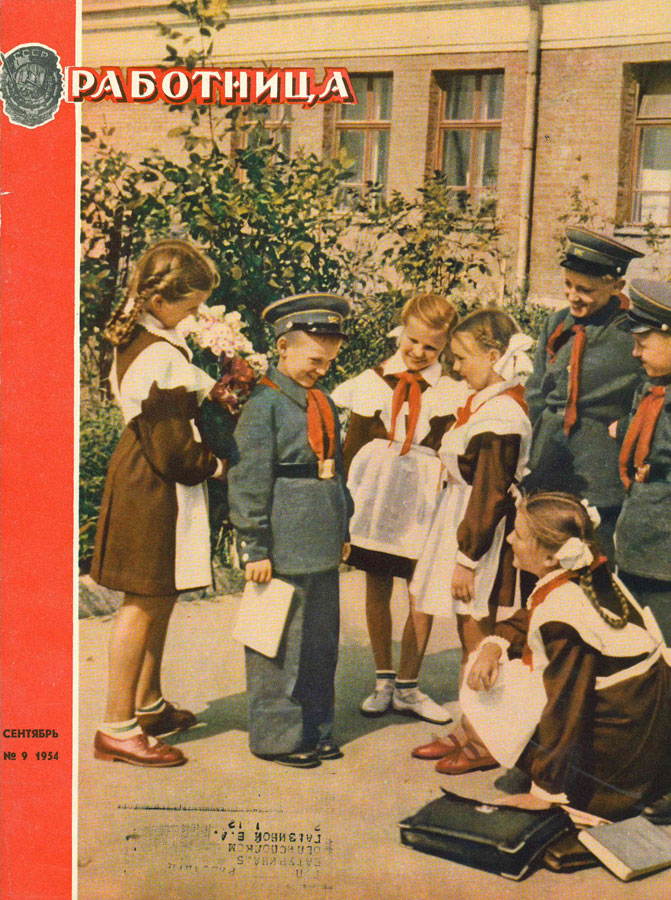

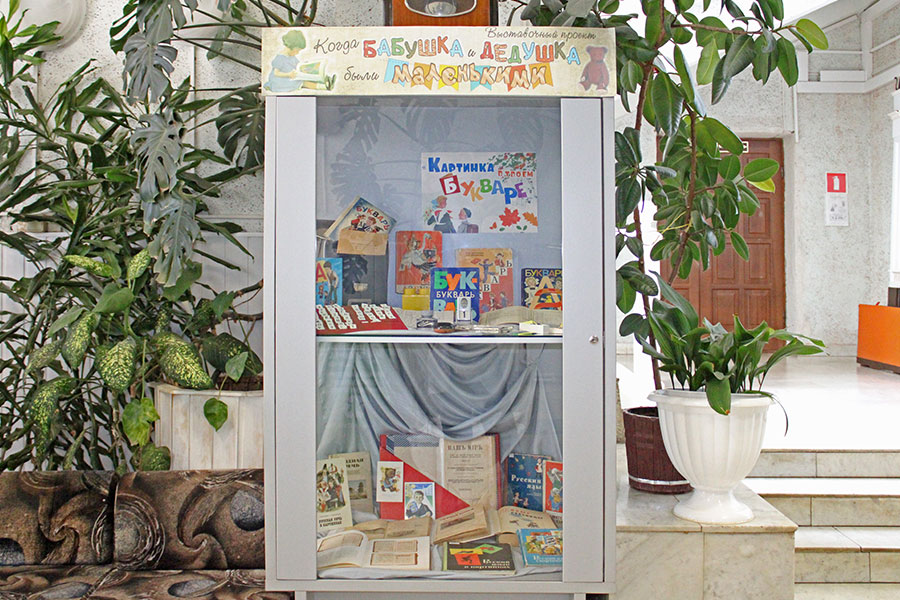

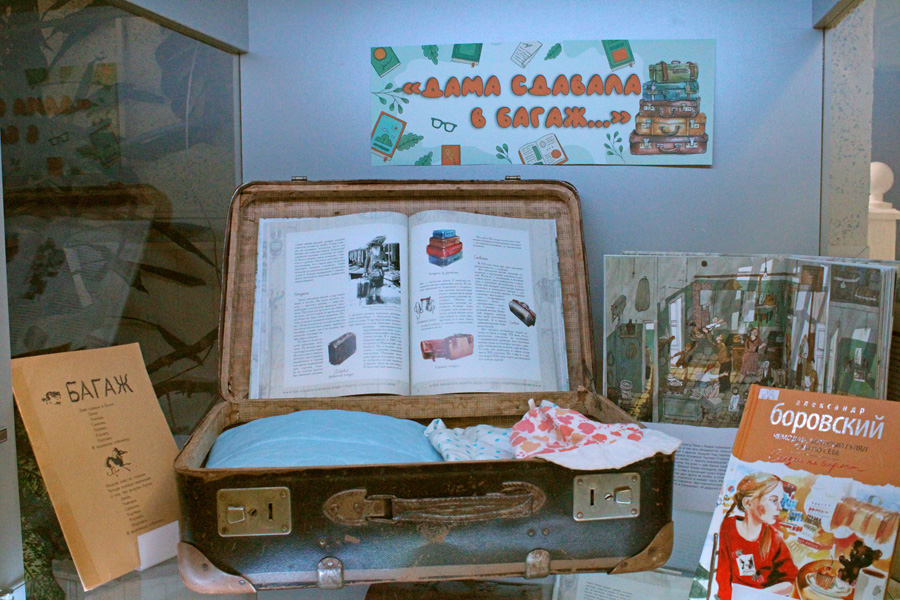

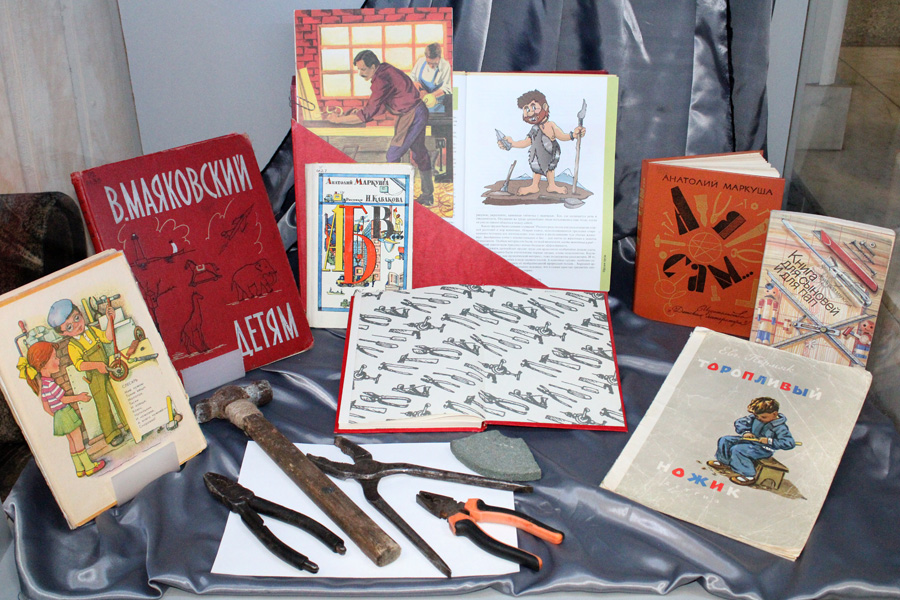

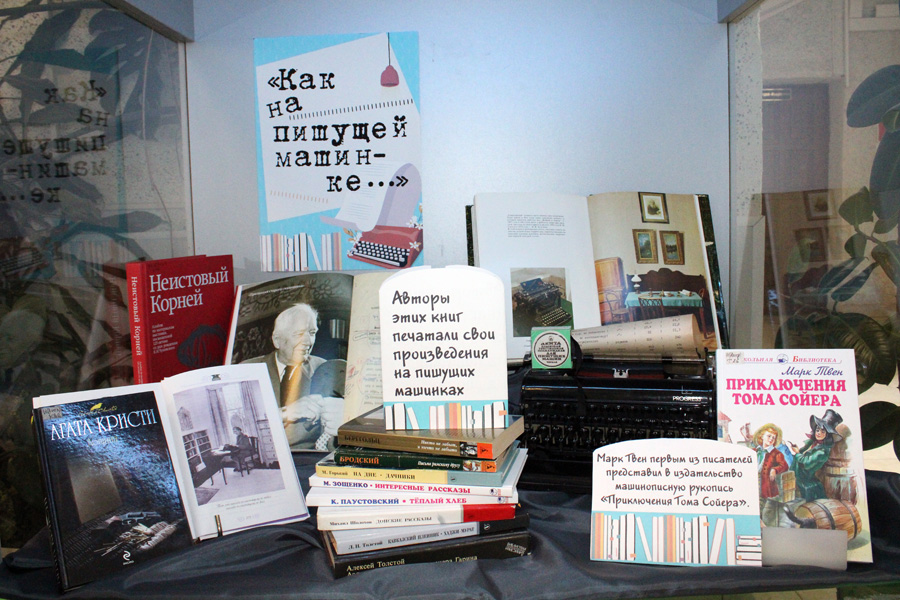

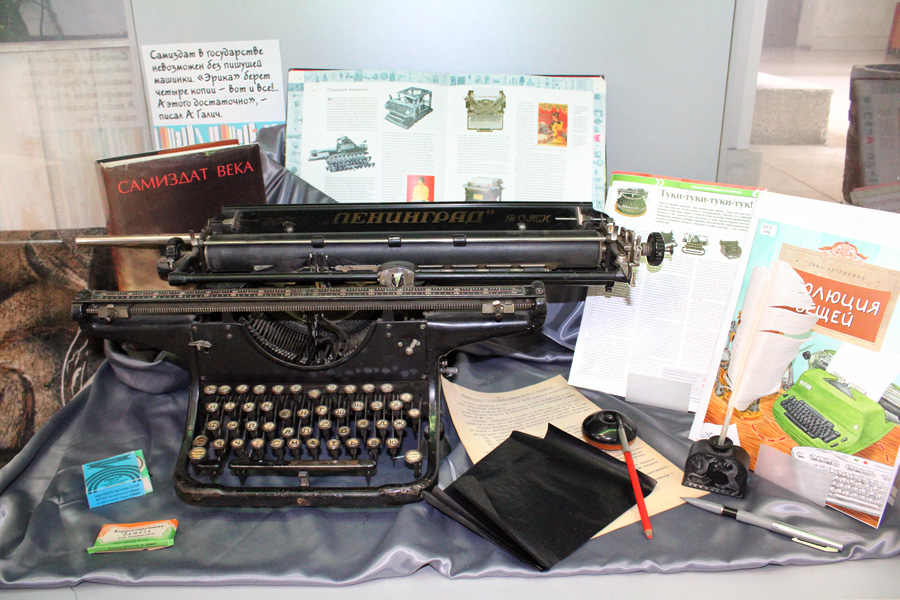

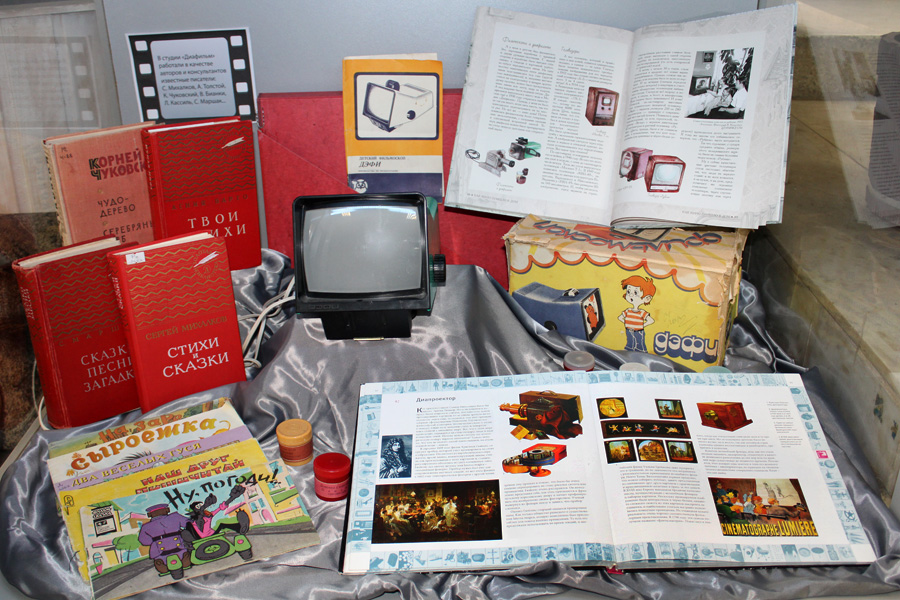

С 2020 года в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества реализуется выставочный проект «Когда бабушка и дедушка были маленькими», посвященный истории повседневной жизни людей в России XX века. Его особенность состоит в том, что кроме книг из ретро-фонда ИОБДЮ в оформлении выставок используются предметы быта, иллюстрирующие определенный исторический отрезок времени. Данное сочетание позволяет создать дух эпохи, представить характерные черты того или иного периода в жизни нашей страны. Современным детям будет интересно увидеть, какими были учебники и тетради их родителей, как выглядела школьная форма и портфель ученика, например, в 1930-м или 1970-м году, что из себя представляет октябрятская звездочка и пионерский значок. Юные читатели библиотеки узнают о том, как жили их бабушки и дедушки, какими игрушками играли, а главное – какие книги читали.

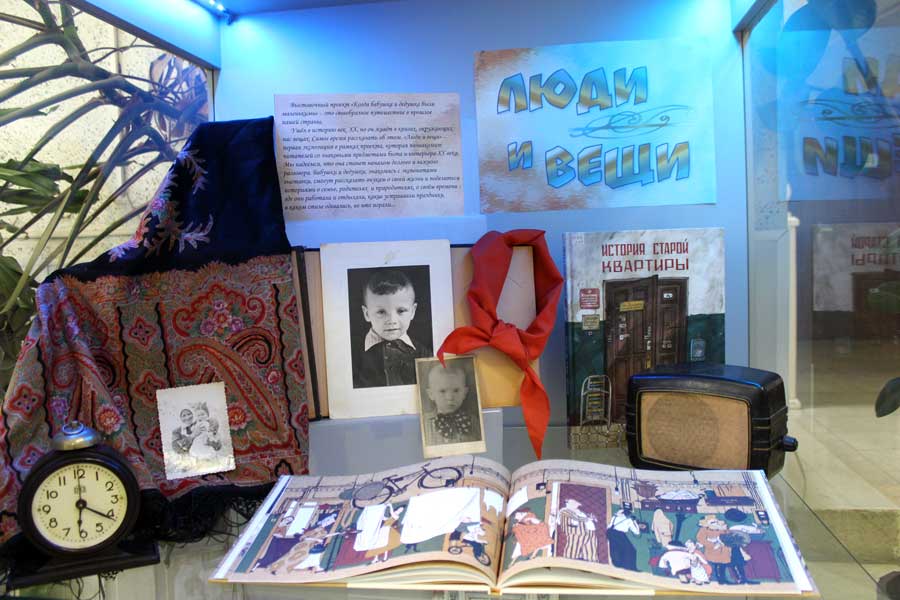

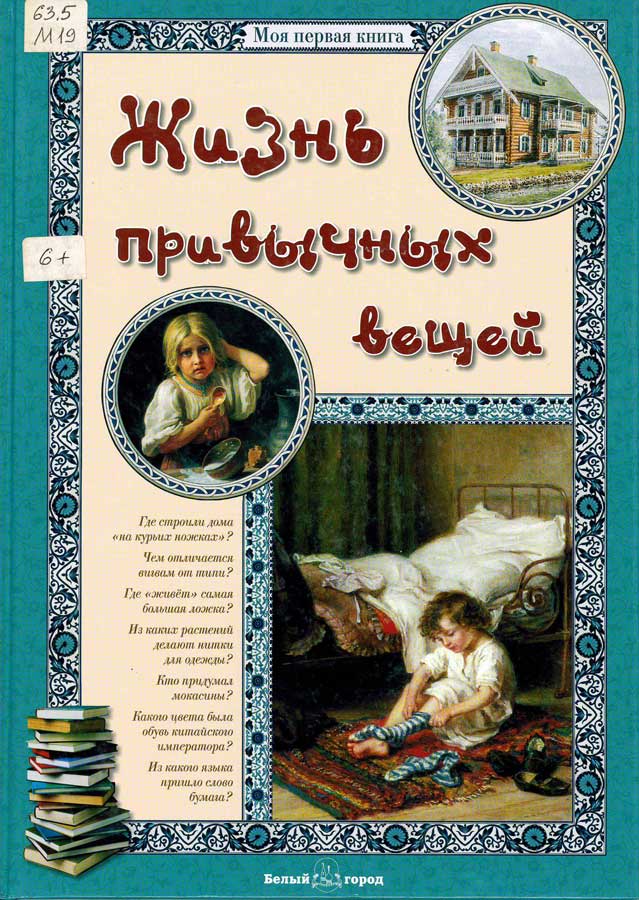

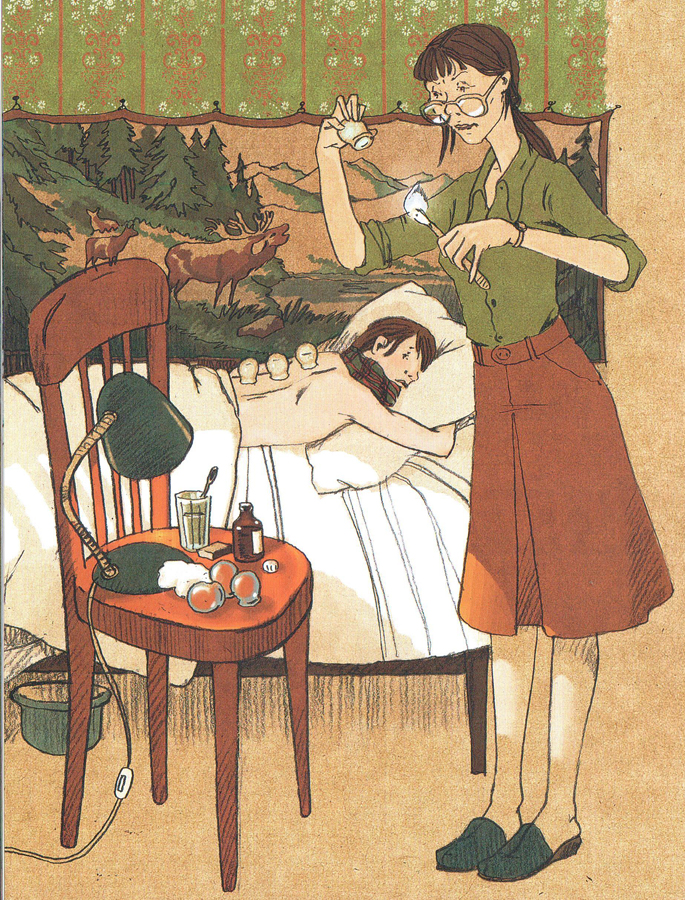

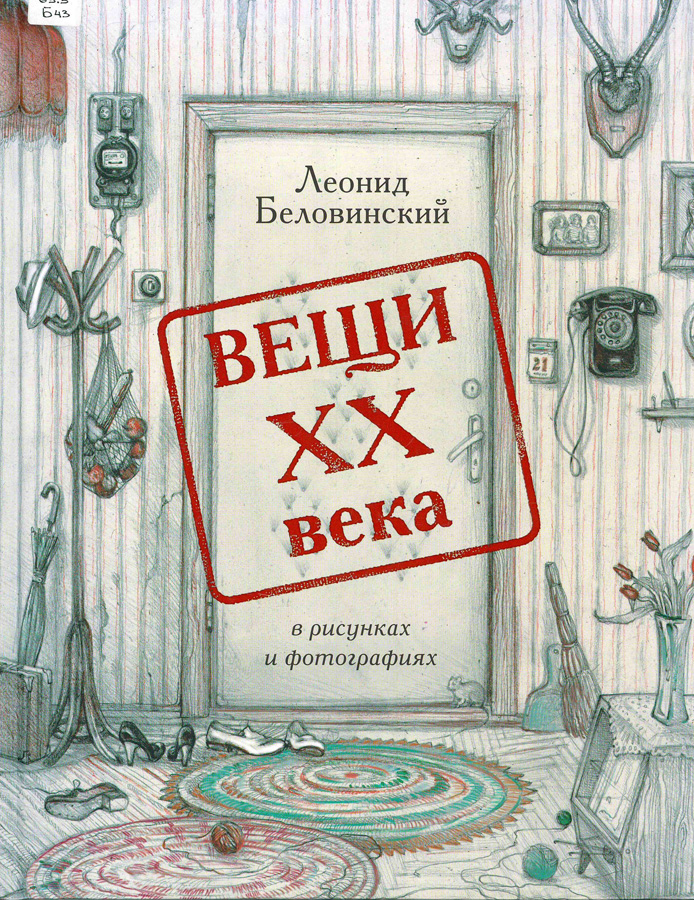

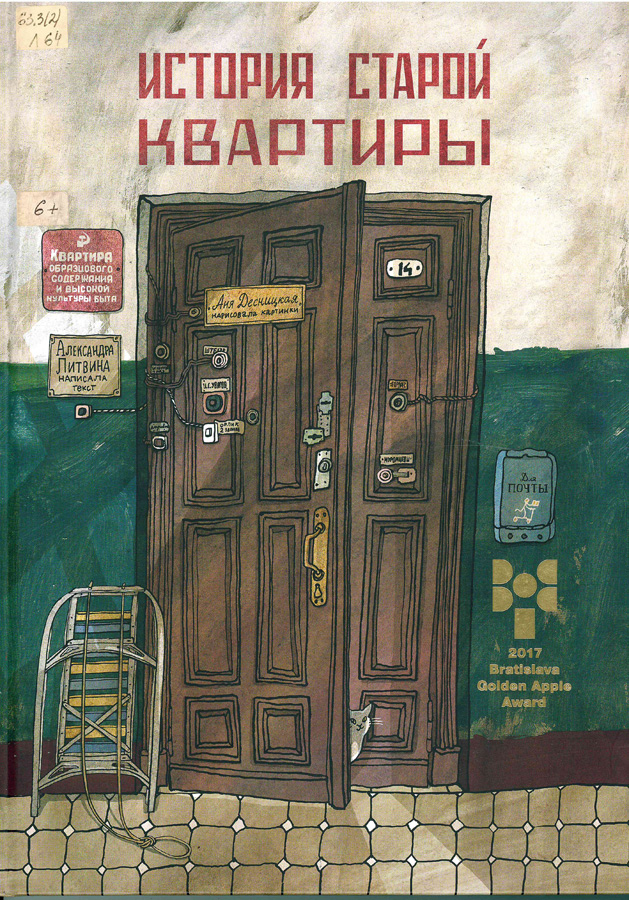

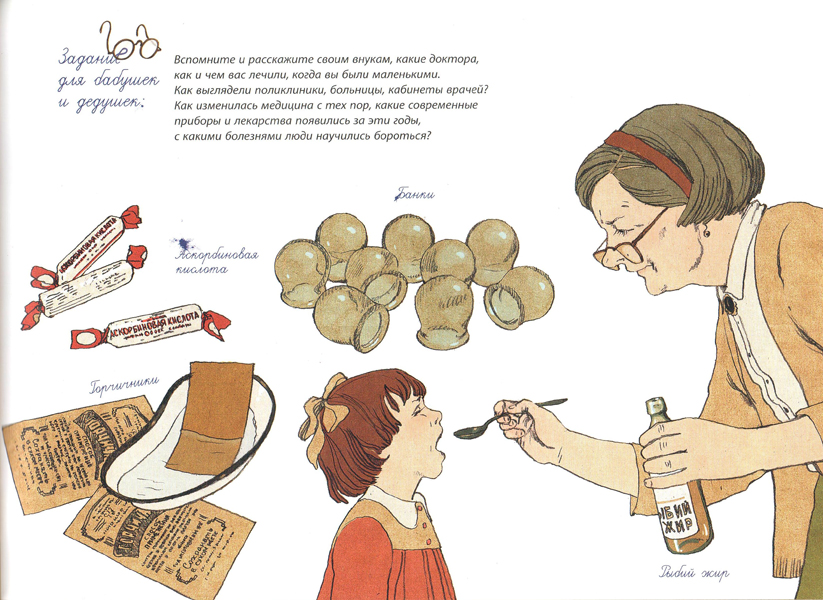

23 января 2020 года в фойе первого этажа начала работу выставка «Люди и вещи». Организаторы экспозиции предложили читателям совершить познавательный экскурс в прошлое нашей страны и узнать какие предметы быта и интерьера окружали их бабушек и дедушек, мам и пап, когда они были маленькими. В этом им помогли интересные книги: «История старой квартиры» А. Литвиной, «Вещи XX века» Л. Беловинского, «Сделано в СССР: символы советской эпохи» В. Озкан, «Жизнь привычных вещей» Е. Малининой, «Милые будни» Е. Лаврентьевой. На выставке также представлены вещи, которые сегодня вышли из употребления или видоизменились: радио, пионерский галстук, авоська, карманные часы, медицинские банки и др. В центре экспозиции – фотоальбом с пожелтевшими от времени семейными фотографиями, являющийся связующей нитью между прошлым и будущим.

Выставка предлагает аудитории начать долгий и важный разговор представителей разных поколений. Бабушки и дедушки, знакомясь с экспонатами выставки, смогут рассказать внукам о своей жизни и поделиться историями о семье, родителях и прародителях, о своем времени – где они работали и отдыхали, какие устраивали праздники, в каком стиле одевались, во что играли...

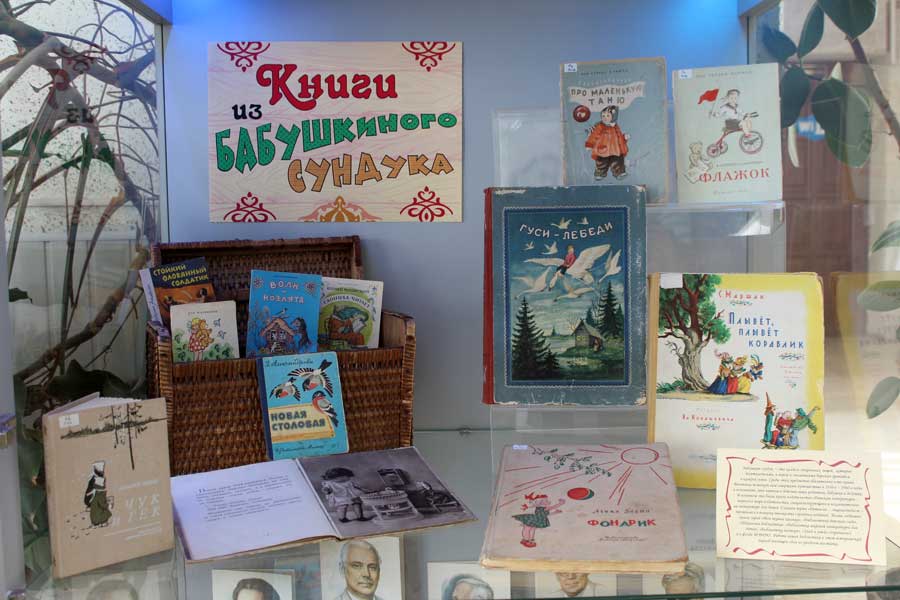

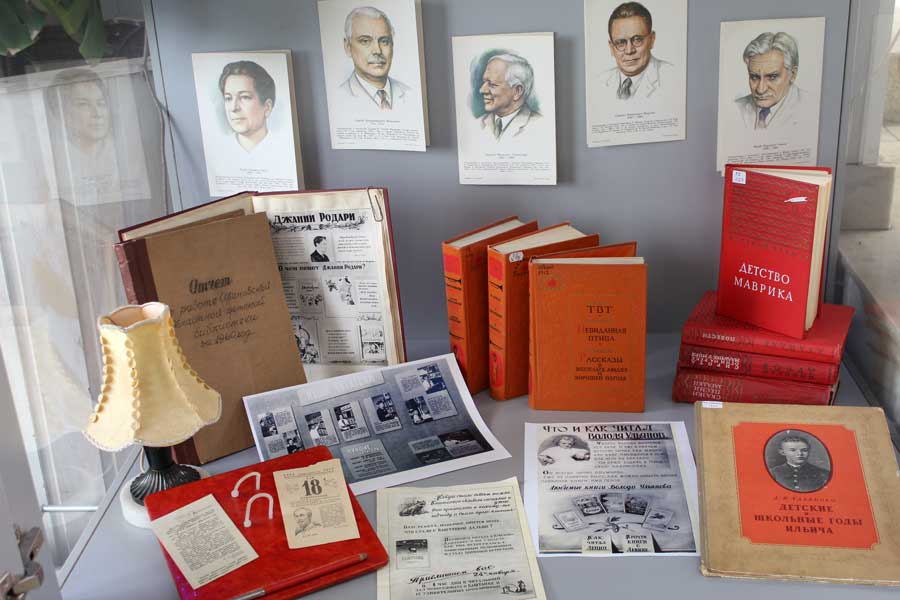

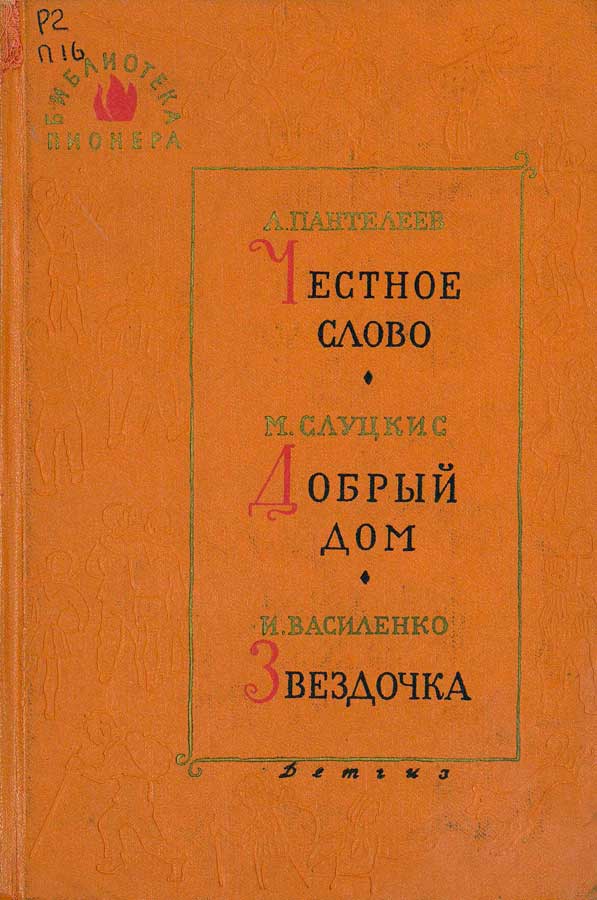

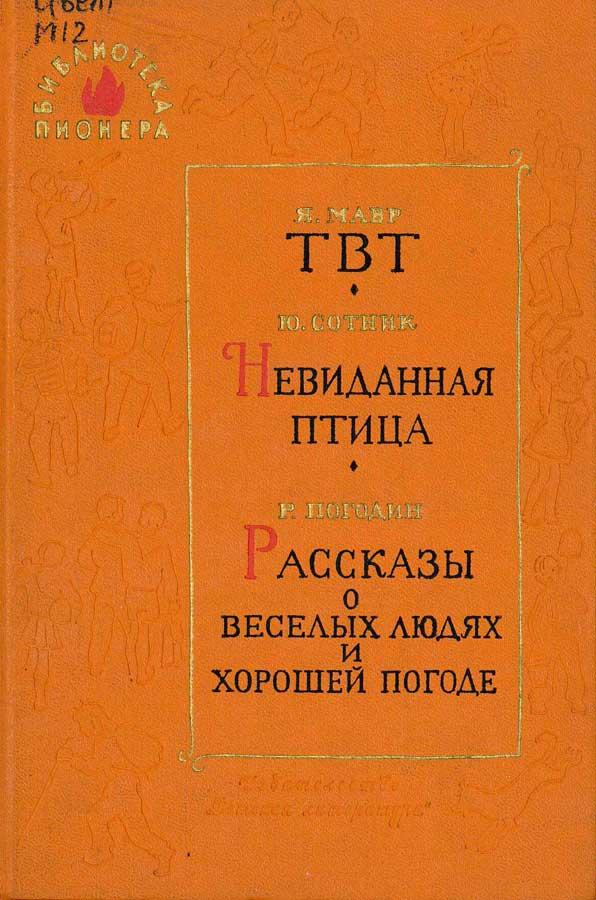

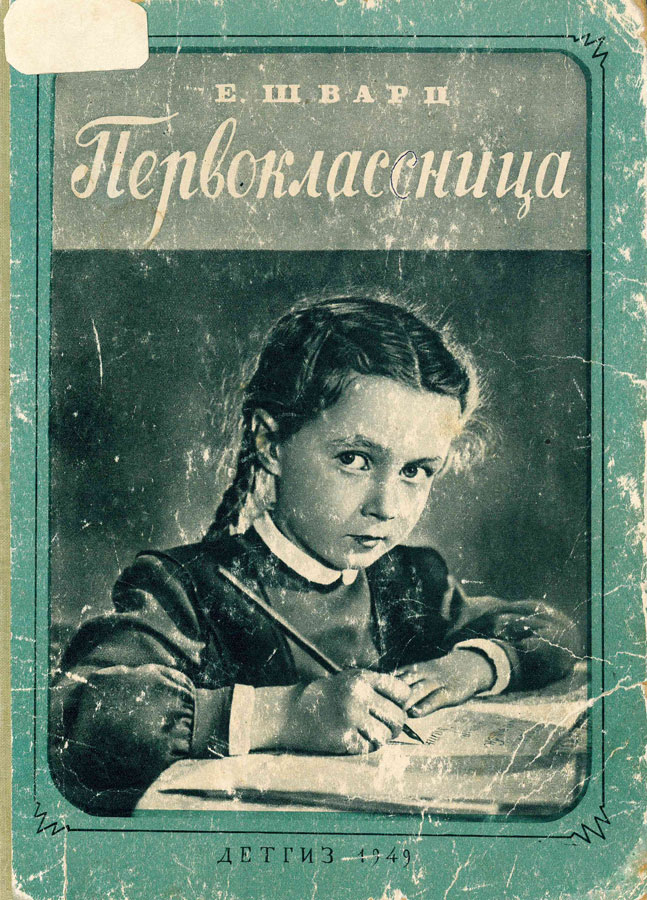

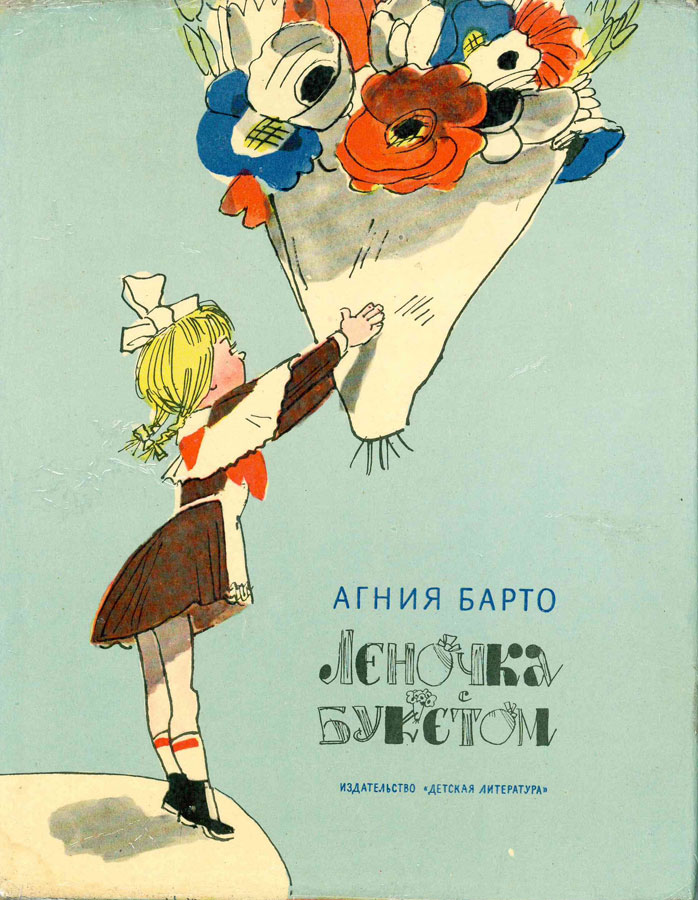

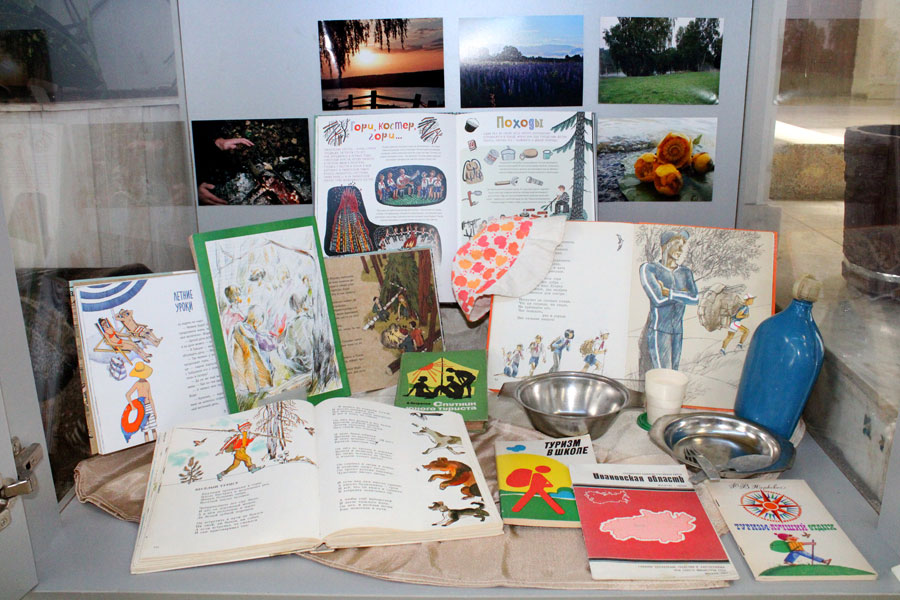

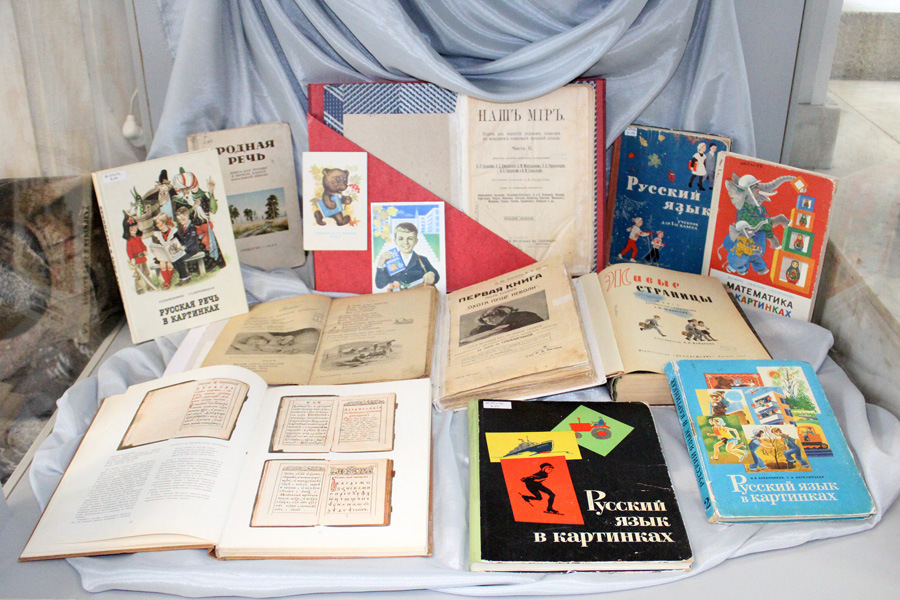

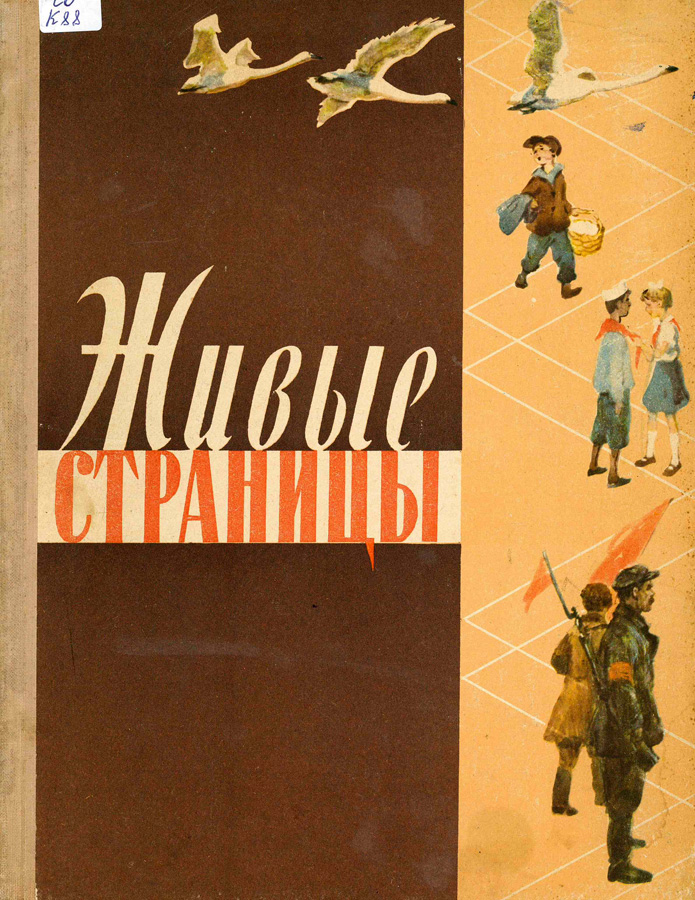

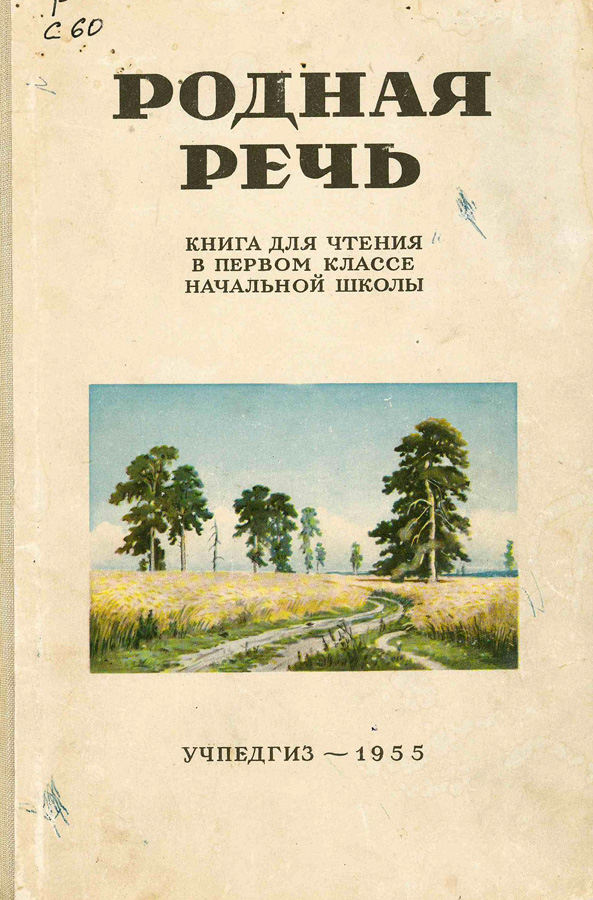

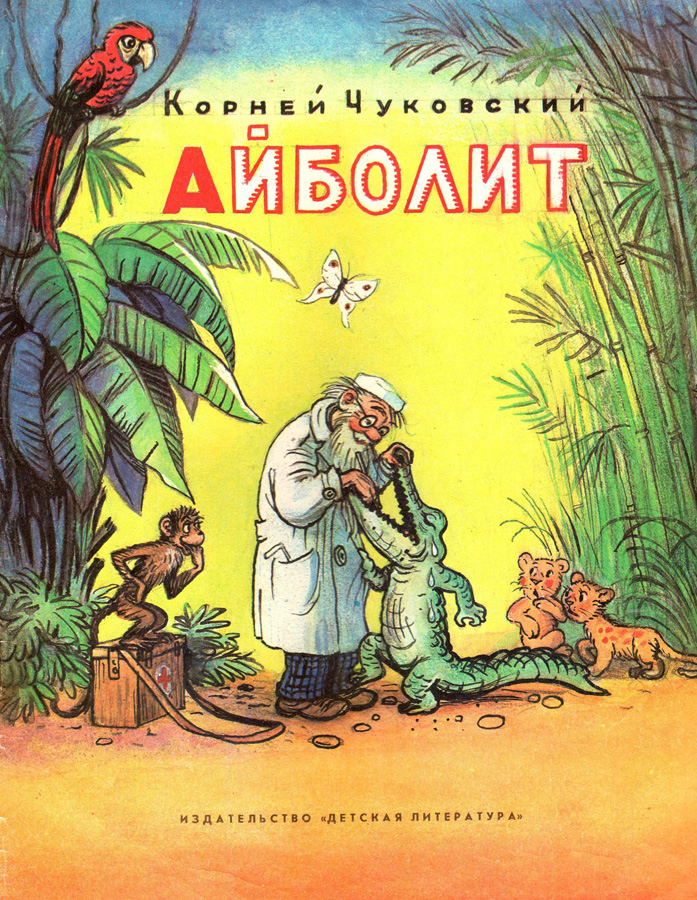

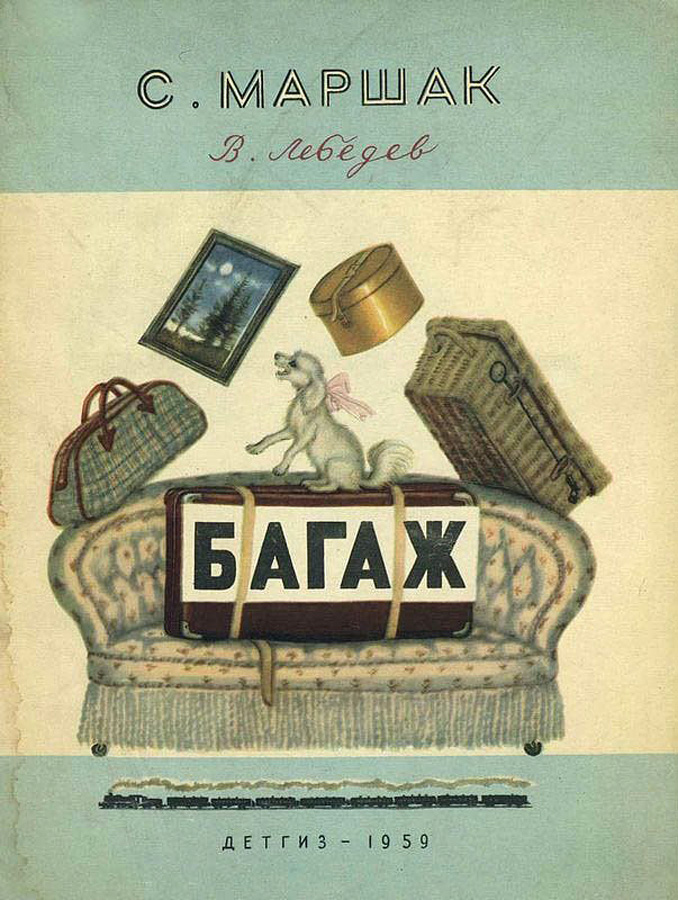

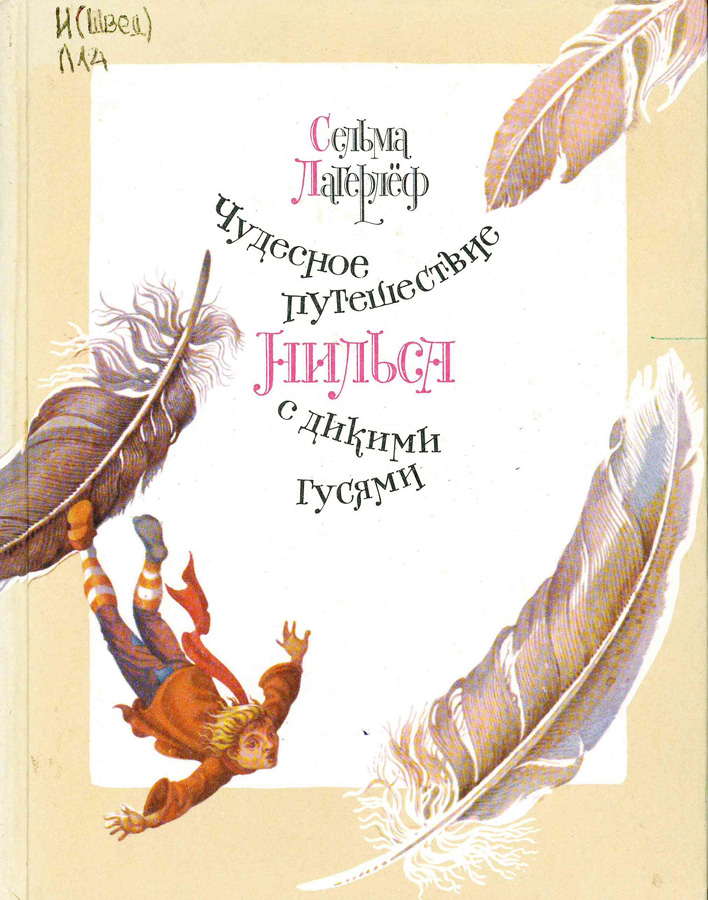

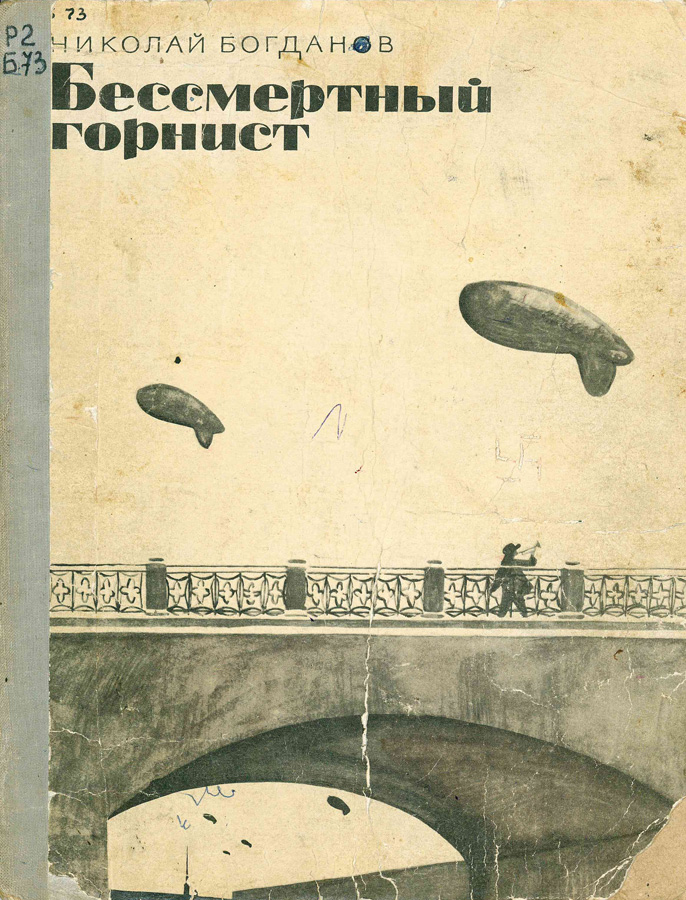

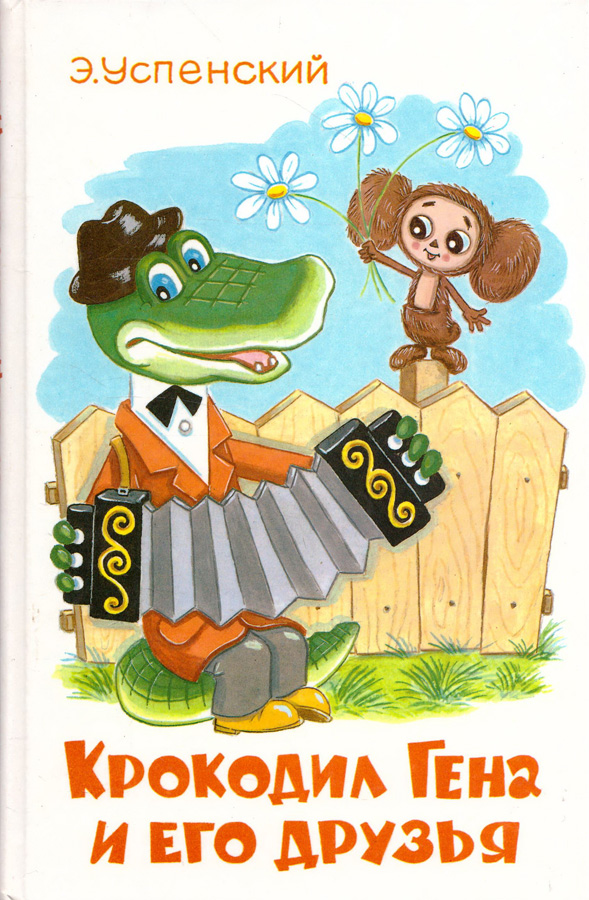

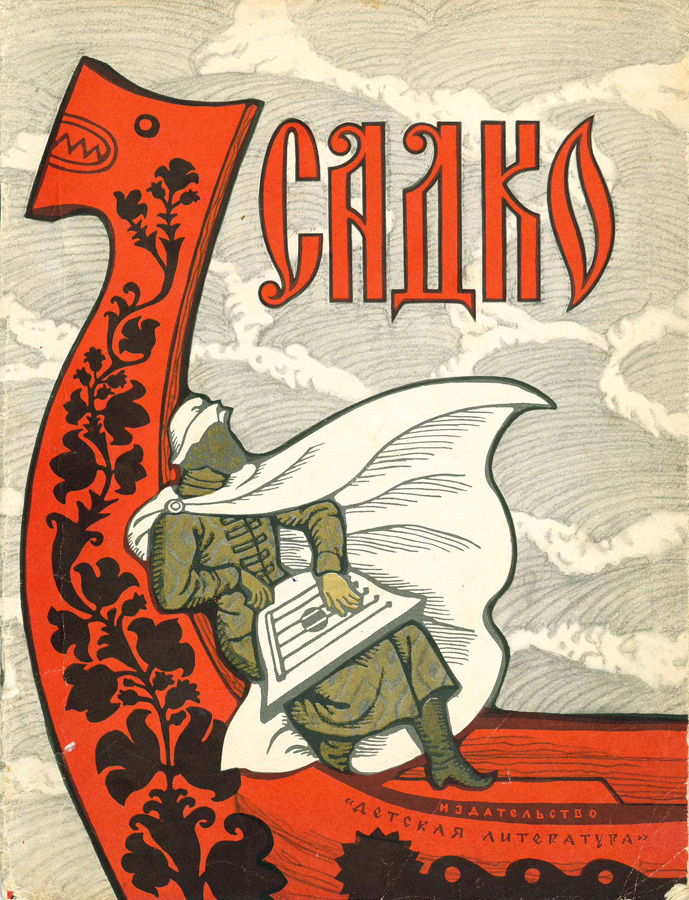

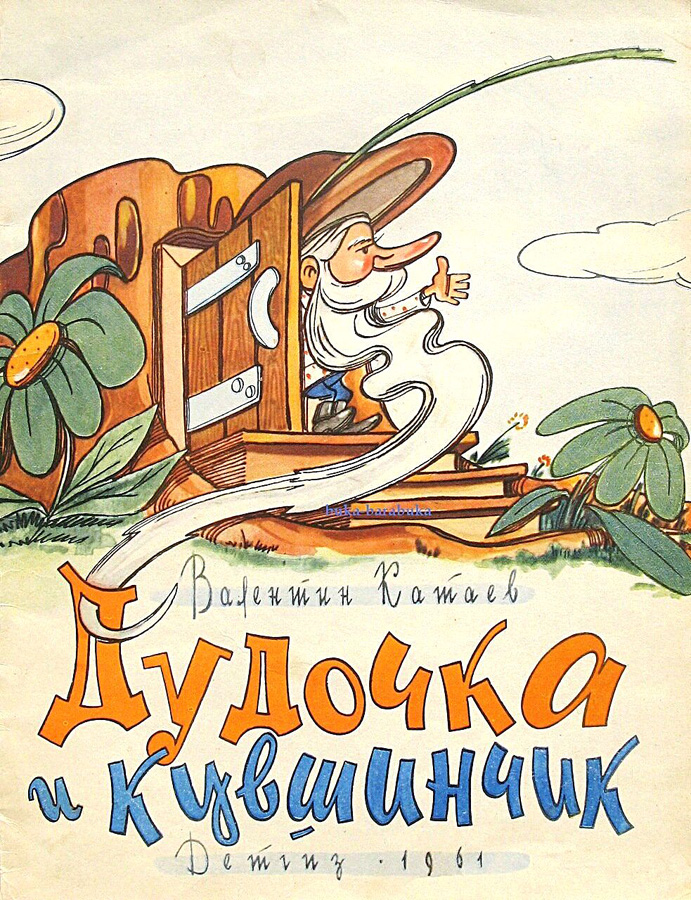

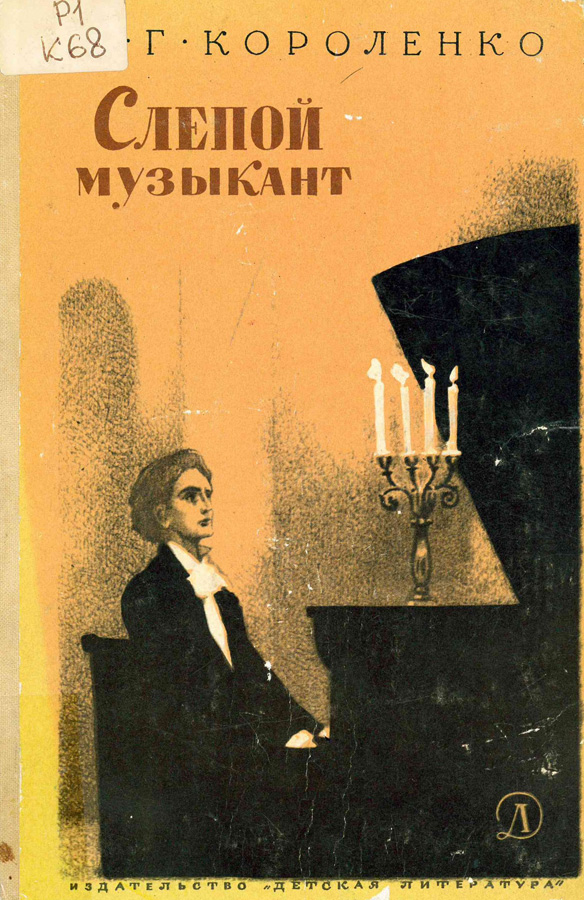

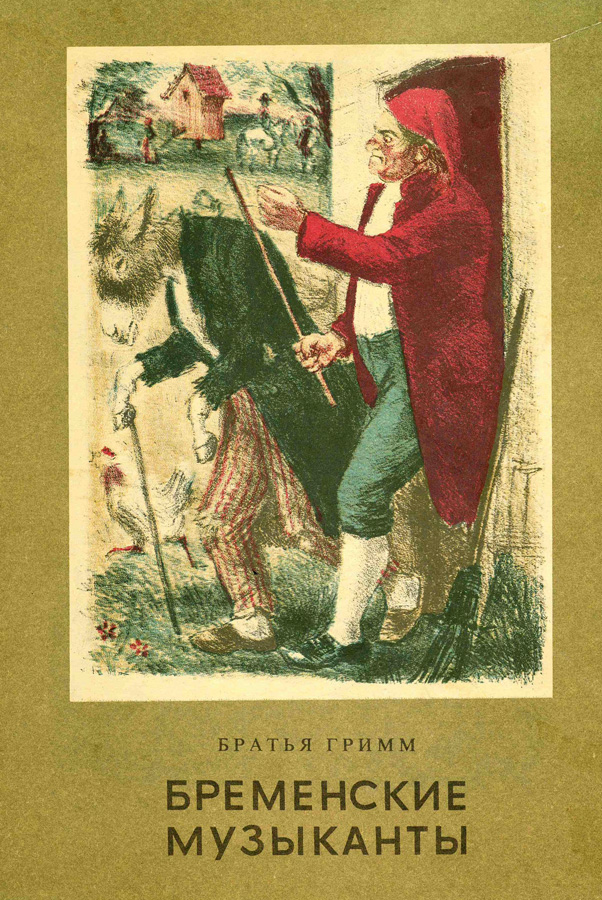

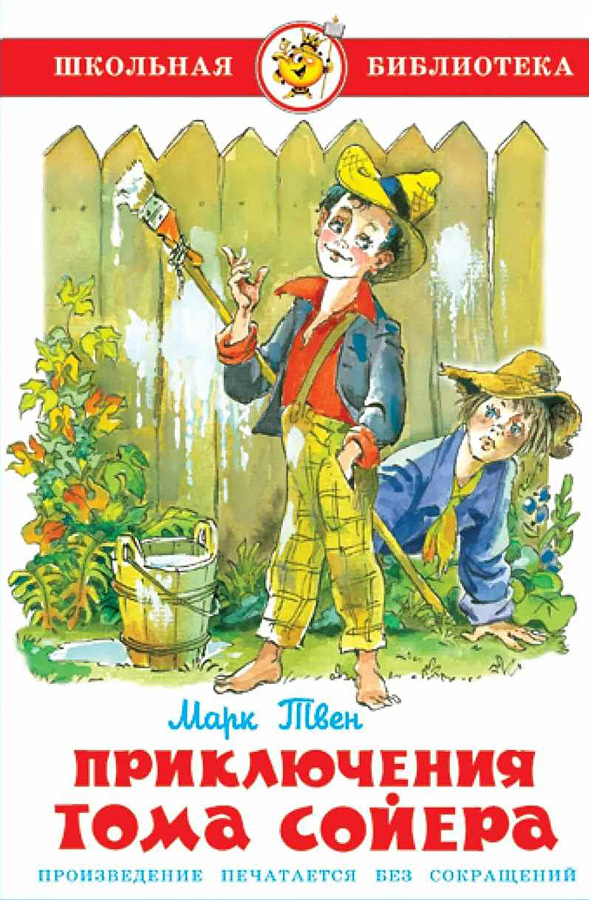

Вторая экспозиция проекта называлась «Книги из бабушкиного сундука» и была посвящена отечественной детской и подростковой литературе 1950-х – 1960-х годов. У юных посетителей библиотеки есть уникальная возможность узнать, что читали в детстве их родители, бабушки и дедушки. В основном это были книги издательства «Детская литература» – первого в мире издательства, специализирующегося исключительно на литературе для детей. Главная черта «Детгиза» – энциклопедизм – проявилась в выпуске множества серийных изданий. Всеми любимые книги серий «Мои первые книжки», «Библиотечка детского сада», «Школьная библиотека», «Библиотека мировой литературы для детей», «Библиотека пионера», «Знай и умей» сохранились и в фонде ИОБДЮ. Сегодня они все также интересны и востребованы для семейного чтения.

Один из разделов экспозиции посвящен работе Ивановской областной детской библиотеки в середине XX века. Читатели увидят рекламные ретро-листовки о пользе чтения и рекомендательные списки, памятки о бережном обращении с книгой и журнал работы библиотеки за 1960 год и прочее. Также на выставке представлены предметы быта, которые напомнят представителям старшего поколения о далеком счастливом советском детстве.

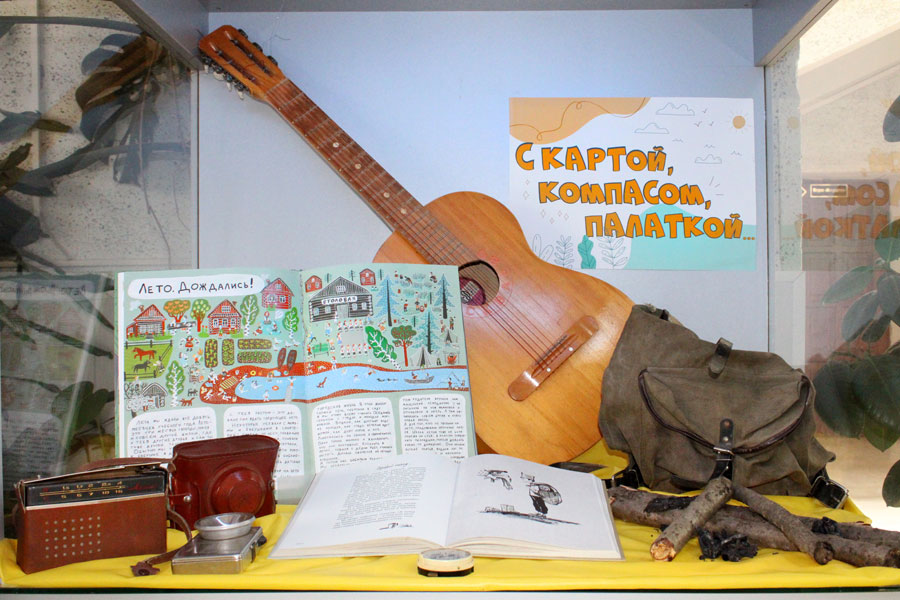

Летняя выставка проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькими» называется «Игры нашего двора». Она стала хорошим поводом для рассказа взрослых о своем детстве – какие тогда устраивались праздники, в каком стиле одевались, где и как отдыхали, во что играли.

Летняя выставка проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькими» называется «Игры нашего двора». Она стала хорошим поводом для рассказа взрослых о своем детстве – какие тогда устраивались праздники, в каком стиле одевались, где и как отдыхали, во что играли.

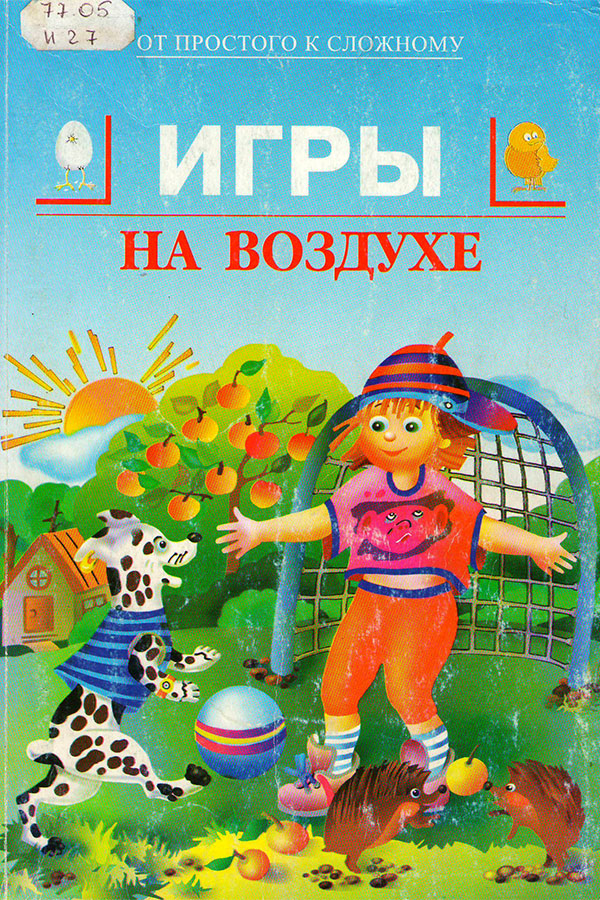

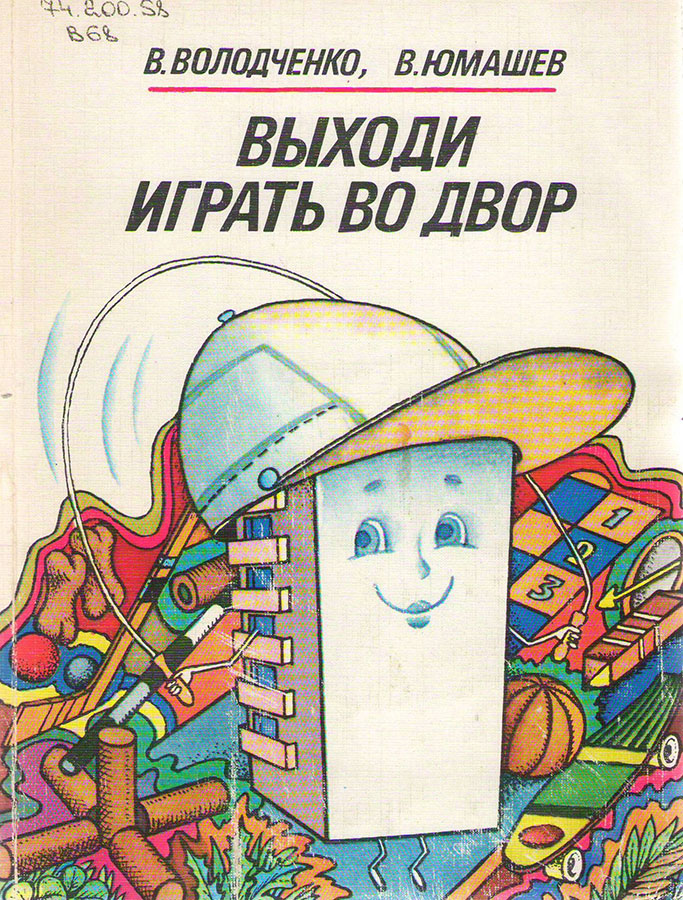

Во времена СССР дети большую часть свободного времени проводили во дворах. Тогда мобильные телефоны заменял звонкий свист. Чтобы позвать друга на прогулку, достаточно было просто крикнуть: «Выходи играть во двор!» Если ребят собиралось мало, можно было поиграть в игрушки, шашки и шахматы (в ретро-фонде ИОБДЮ кроме книг собраны игрушки середины XX века, настольные игры). Особенно было весело, если во дворе образовывалась группа детей. Собравшись, ребята гоняли мяч, лазили по деревьям, дружно строили шалаши, занимались на самодельных турникетах, ездили на велосипедах, а самое главное – играли в подвижные игры. «Какие?», – спросите вы. «классики», жмурки, лапту, «бабки», прятки, «городки», «казаки-разбойники» и многие другие. Вспомнить правила этих замечательных старинных игр помогут книги «Игры на воздухе» (СПб.: Кристалл; Корона принт, 1998), «Подвижные игры детей» (М.: Советская Россия, 1987), «Выходи играть во двор» (М.: Молодая гвардия, 1989).. Обратившись к ним, вы узнаете, как сделать отдых на воздухе интересным и полезным. Описываемые игры очень просты, для большинства из них не нужно особых приспособлений, достаточно иметь мяч, скакалку, банки от лимонада, простейшие биты.

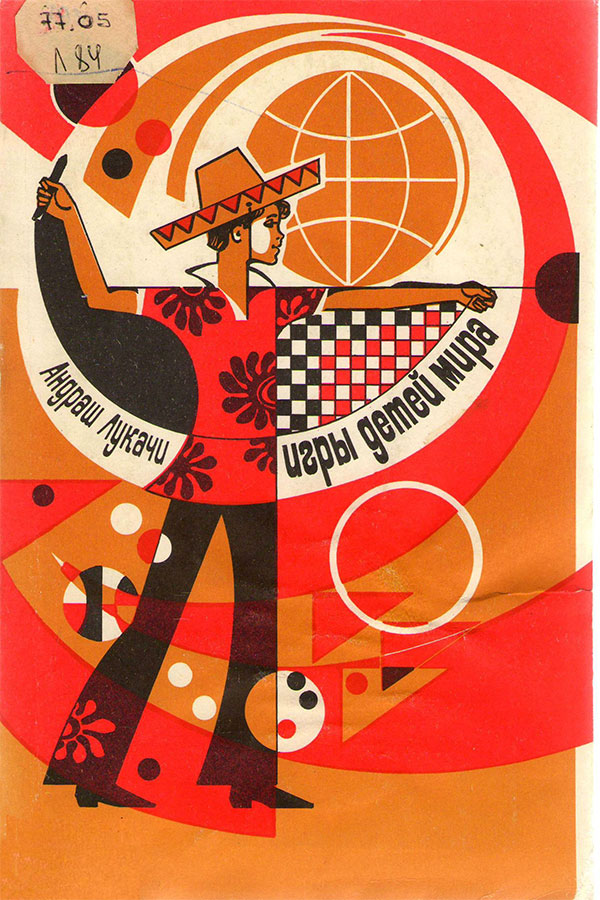

Некоторые игры существуют несколько веков, они стали частью культуры народа. Так, на территории древнего Новгорода обнаружено при раскопках огромное количество «кубарей» и шаров для игры, остатков различных по размеру и форме мячей. Удивительным является то, что многие игры народов мира очень похожи. Например, русская лапта сродни американскому бейсболу, правила «классиков» одинаковы и в Японии, и в Швеции, и в России. Об этом идет речь в книге А. Лукачи «Игры детей мира» (М.: Молодая гвардия, 1977). В нее вошли активности, в которые можно играть на свежем воздухе; групповые игры, требующие от участников скорости, физической силы, ловкости; игры для двоих или одного, несколько игр с песнями и танцами. Их описание дополнено информацией о происхождении и истории игры.

Выставка «Игры нашего двора» поможет взрослым читателям вернуться в прошлое, многое вспомнить и пережить вновь; поделиться с маленькими родными людьми радостным и печальным, серьезным и смешным; рассказать историю человека, семьи, страны, мира. А дети смогут просто узнать что-то новое.

Список литературы, представленной в экспозиции «Игры нашего двора»:

- Афанасьев, С.П. Что делать с детьми в загородном лагере / С.П. Афанасьев, С.В. Коморин и др. – Москва : Новая школа, 1994. – 223 с.

- Володченко, В. Выходи играть во двор / В. Володченко, В. Юмашев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 139 с. : ил. – (Если хочешь быть здоров).

- Игры на воздухе / сост. Т. Барашникова. – Санкт-Петербург : Кристалл ; Корона принт, 1998. – 288 с. : ил. – (От простого к сложному).

- Коротков, И. М. Подвижные игры детей / Игорь Михайлович Коротков. – Москва : Советская Россия, 1987. – 160 с. : ил.

- Лукачи, А. Игры детей мира / Андраш Лукачи ; пер. с венг. Л. Васильевой, Е. Тумаркиной ; худож. Н. Лобанев. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 159 с. : ил.

- Поломис, К. Дети на отдыхе / Карел Поломис ; пер. с чеш. С. Баранниковой и др. ; худож. З. Махитки. – Москва : Культура и традиции, 1995. – 384 с. : ил.

- Шмаков, С. А. Каникулы : прикладная энциклопедия / Сталь Анатольевич Шмаков. – Москва : Новая школа, 1997. – 156 с.

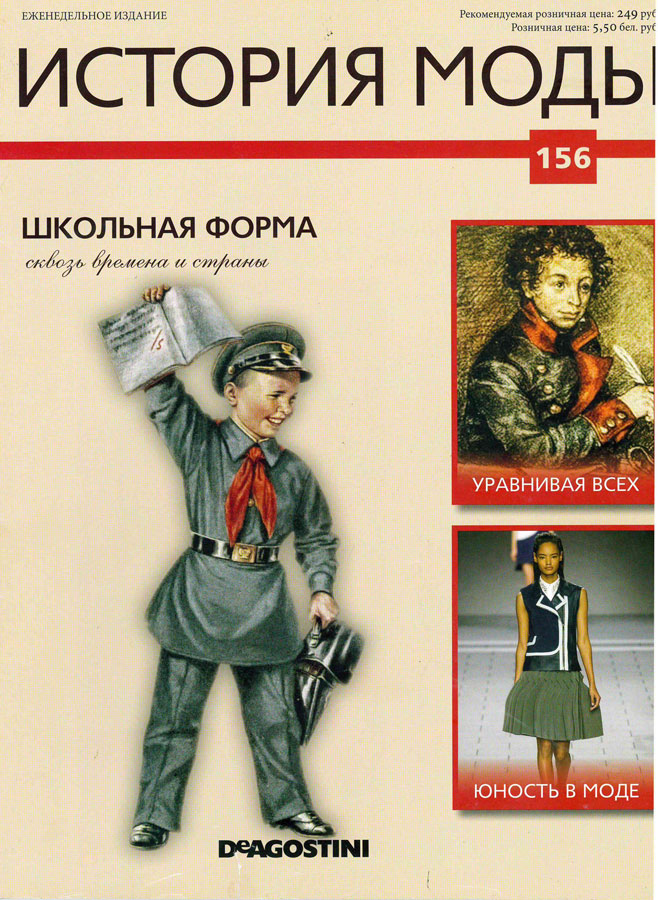

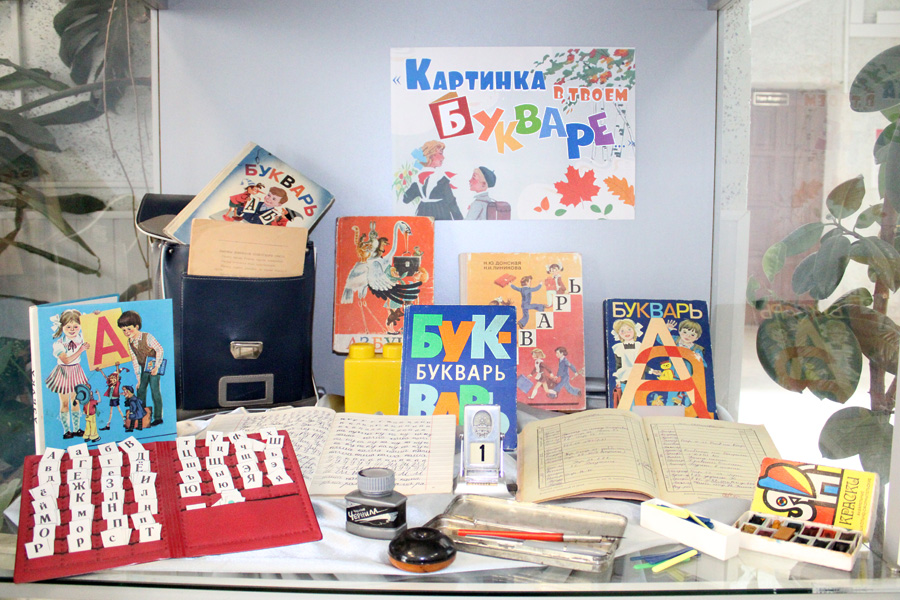

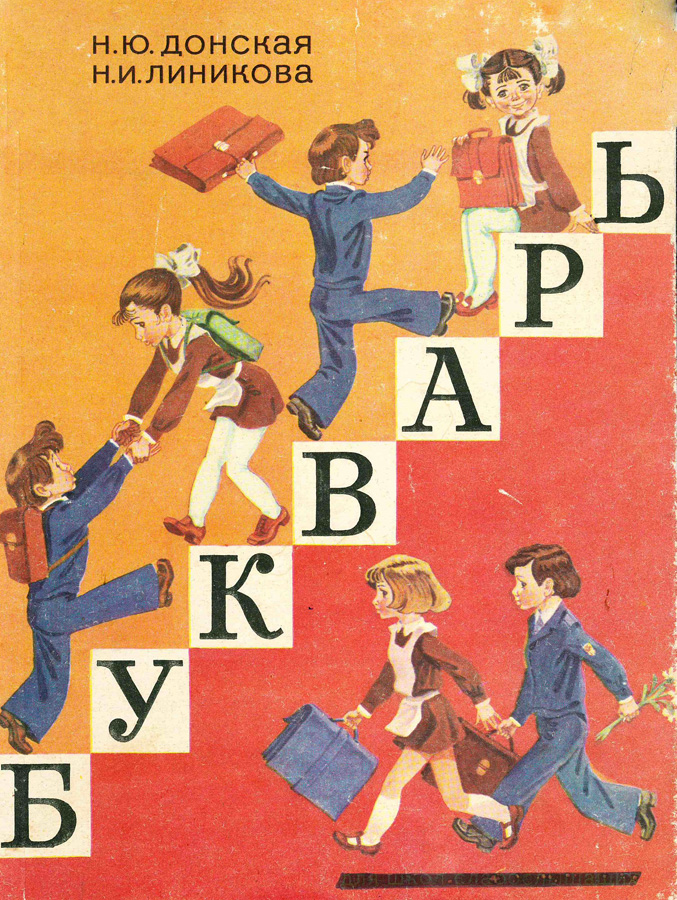

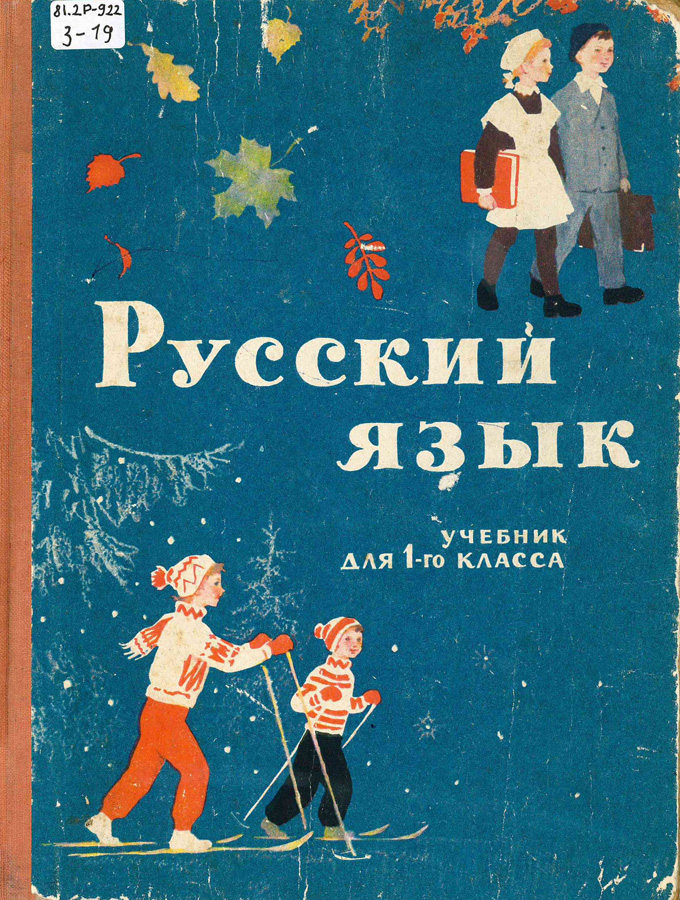

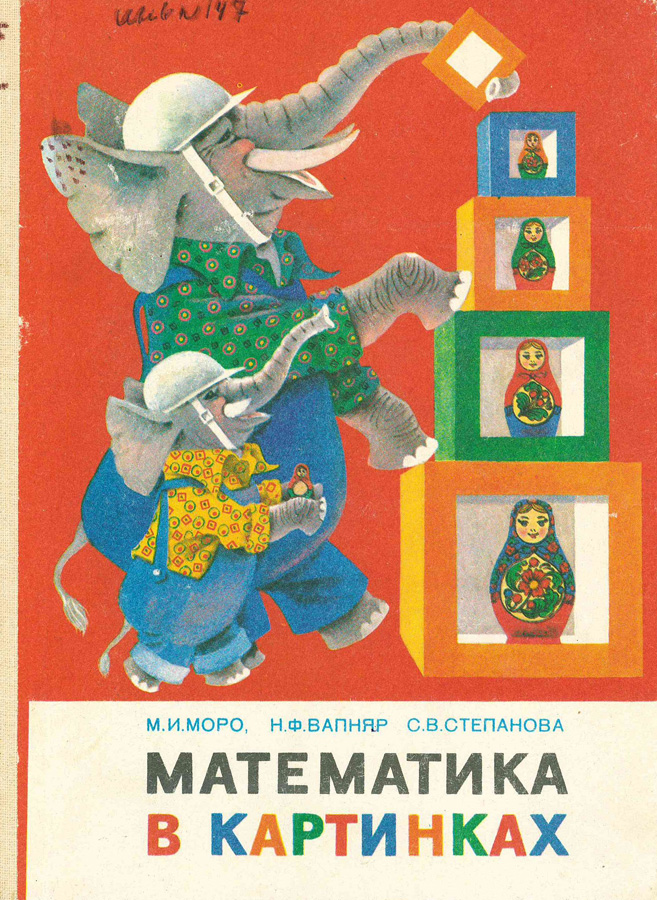

Читальный зал «Отрочество. Юность» продолжает выставочный проект «Когда бабушка и дедушка были маленькими», особенностью которого является предоставляемая аудитории возможность познакомиться не только с книгами второй половины XX века, но и с вещами, предметами обихода из ретрофонда ИОБДЮ. Выставка «Скоро в школу», как и предыдущие экспозиции проекта, послужит поводом для воспоминаний сегодняшних бабушек и дедушек об их школьных годах. И, конечно, лучшими слушателями таких историй будут их внуки.

Многим ребятам любопытно будет увидеть такие предметы из советского прошлого нашей страны, как ученическая тетрадь, прописи, картонная папка для тетрадей, промокашка, чернильница-непроливашка, пенал, циркуль. А книги юным читателям наверняка захочется найти на библиотечных полках....

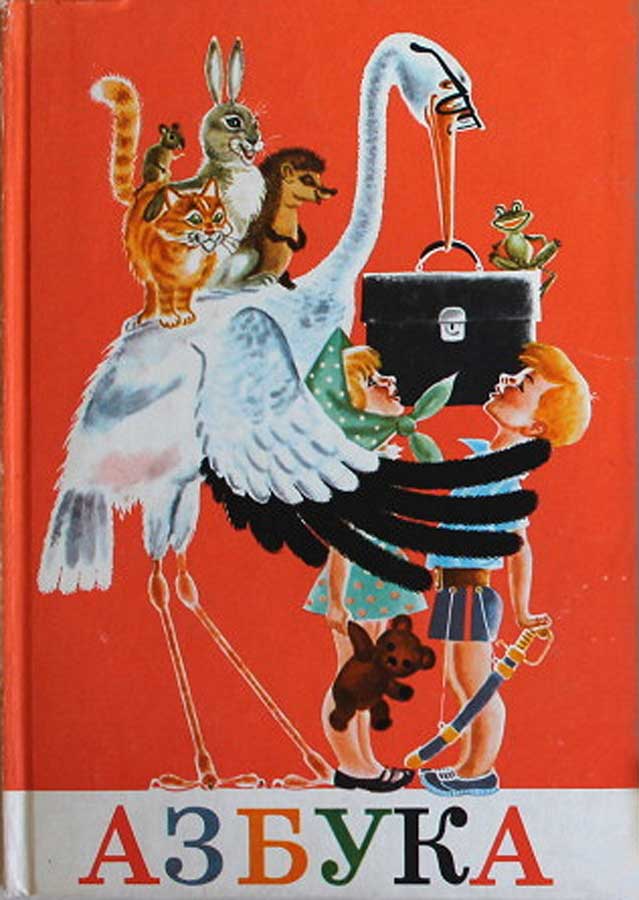

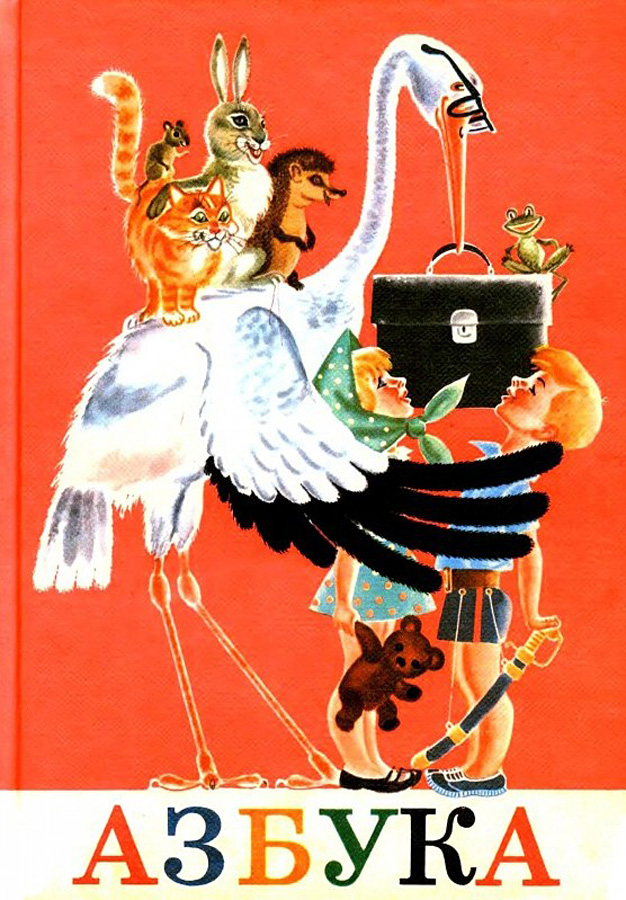

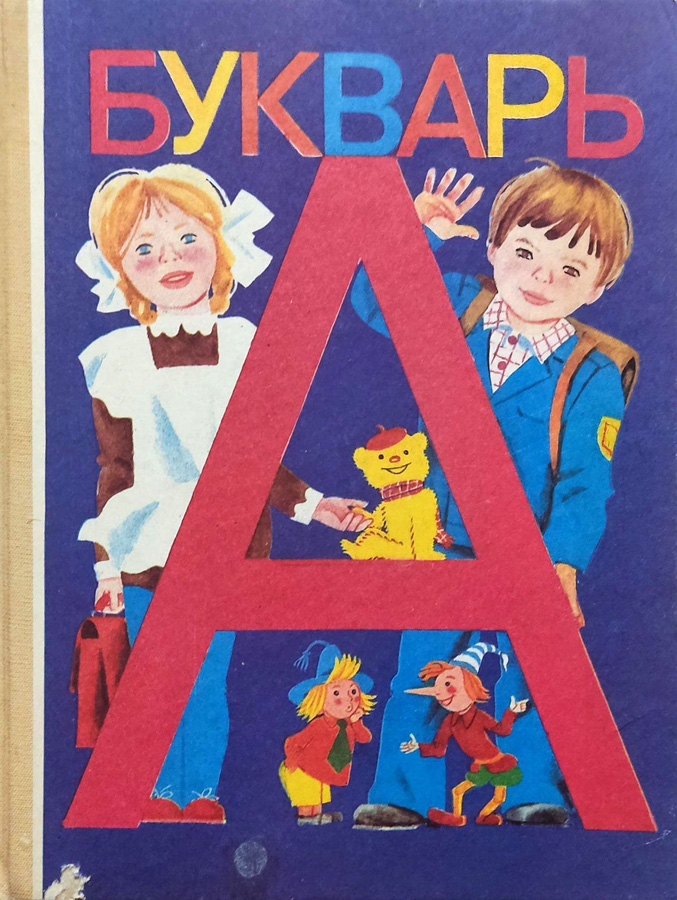

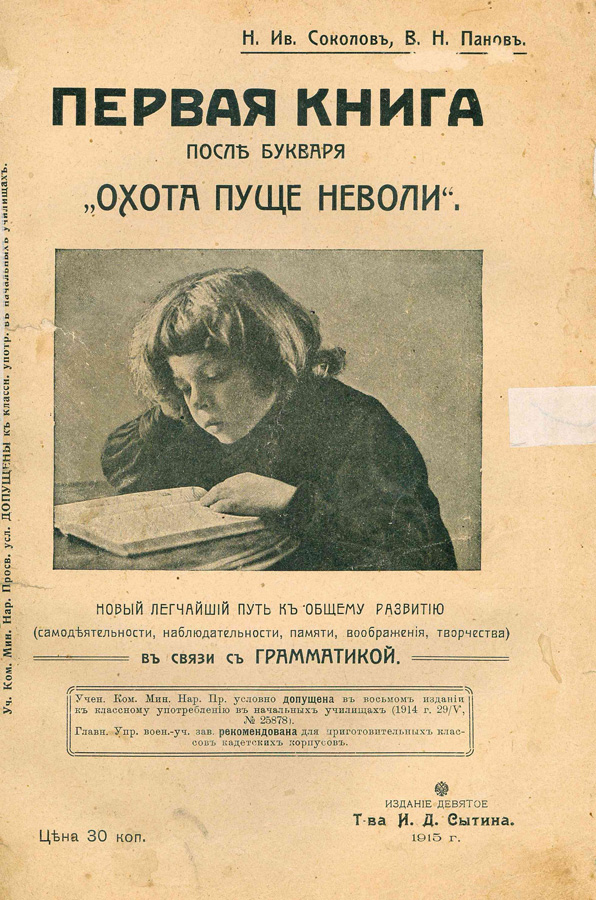

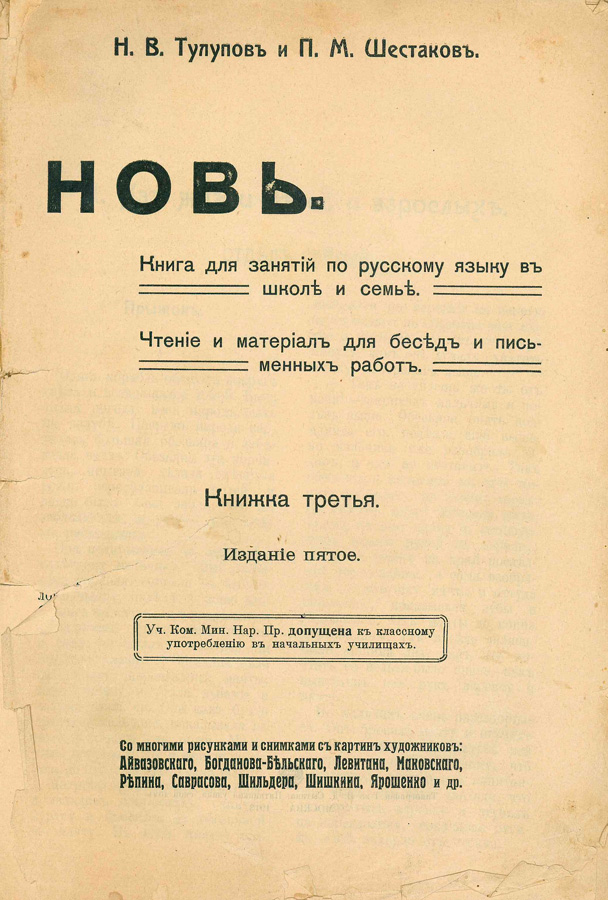

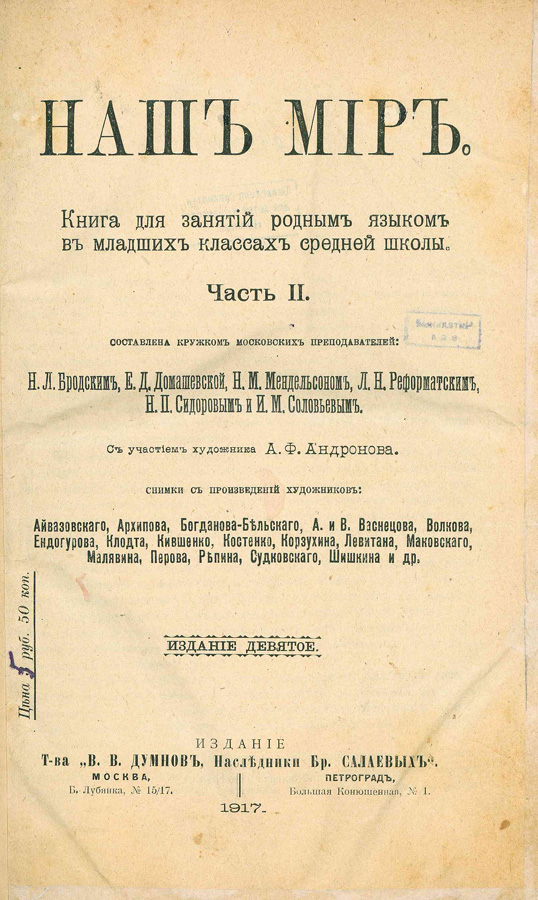

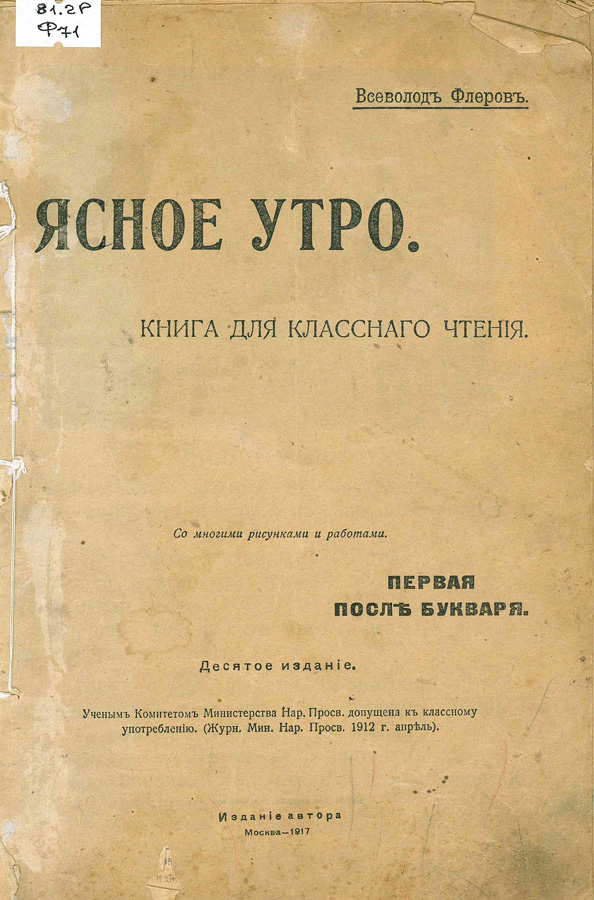

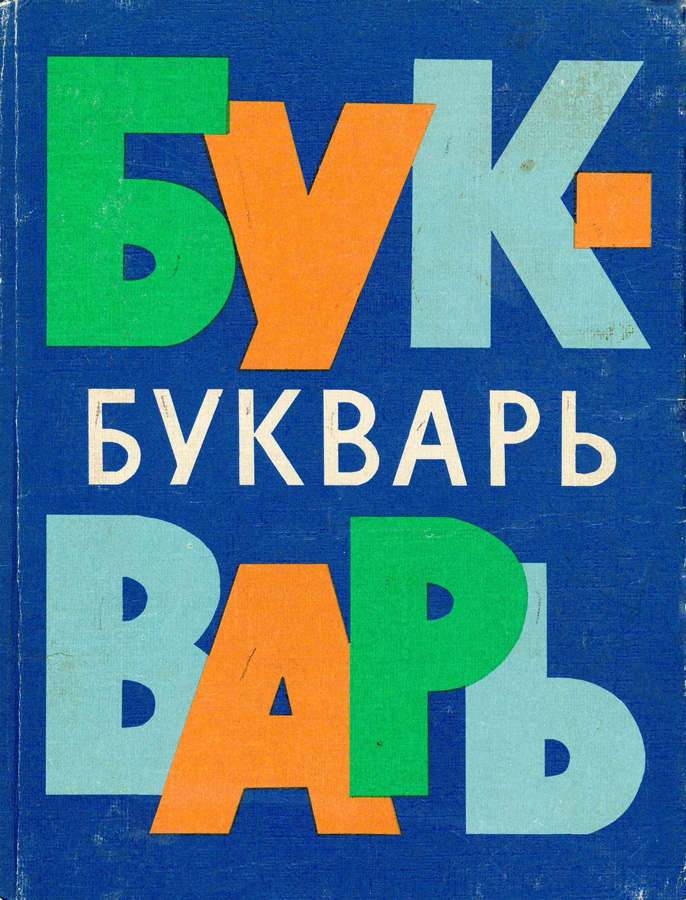

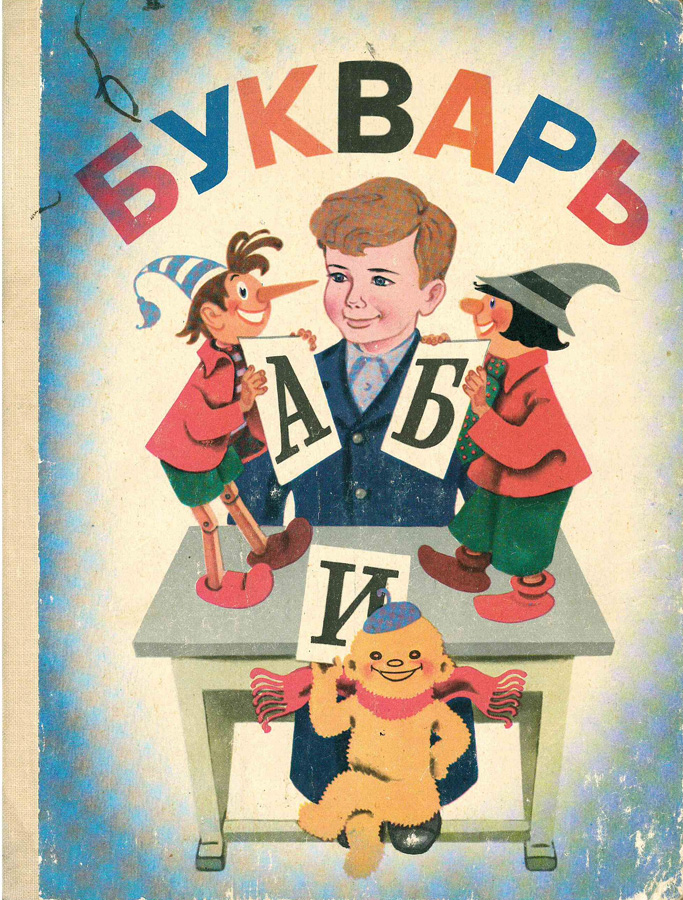

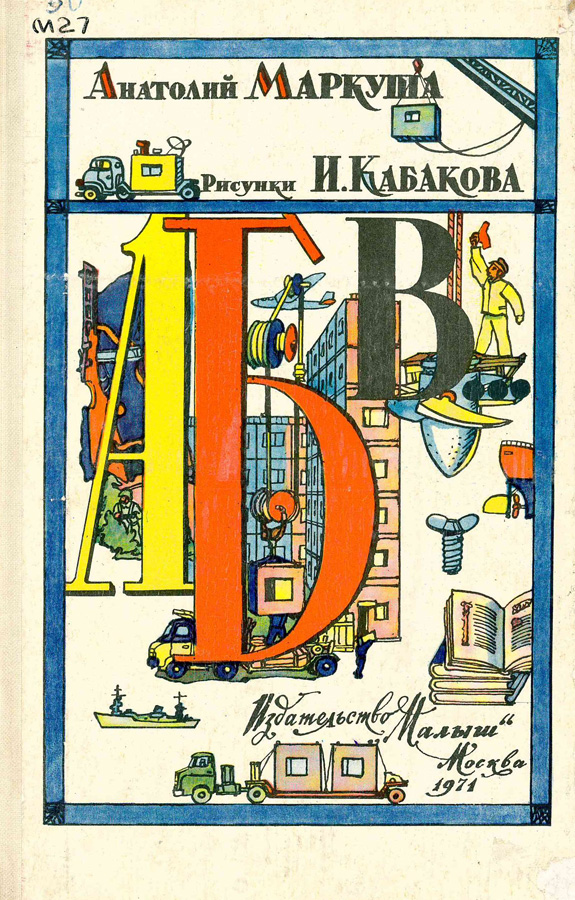

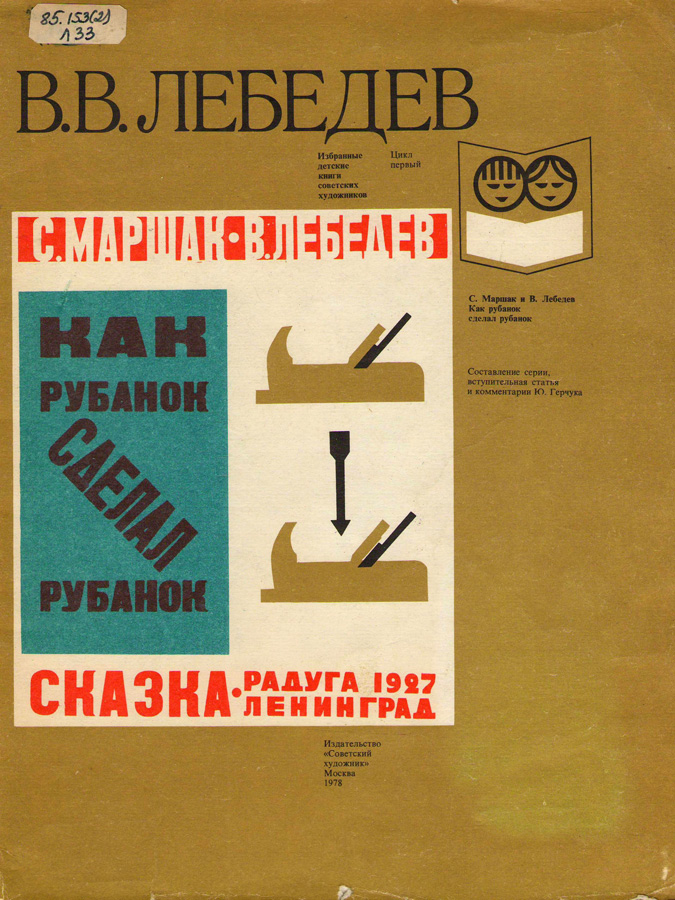

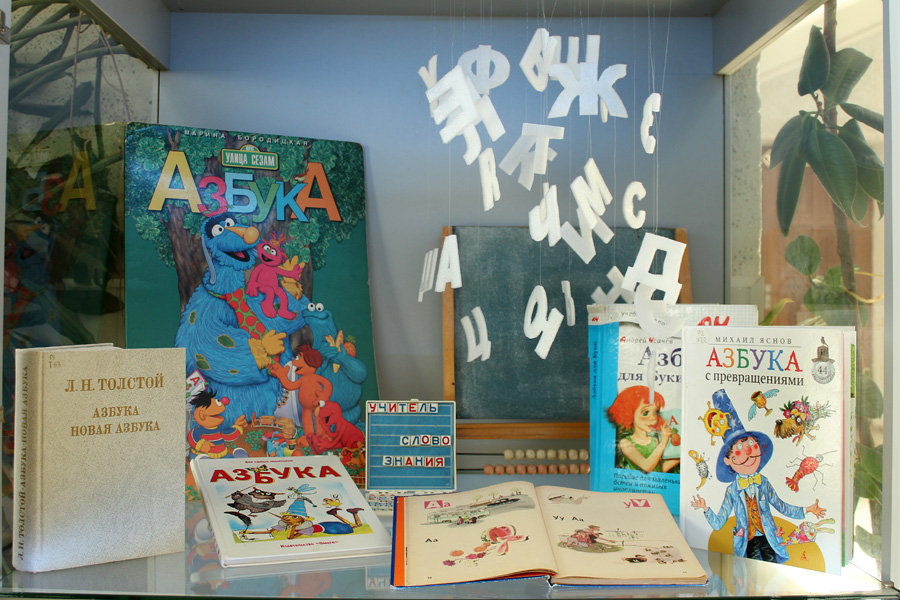

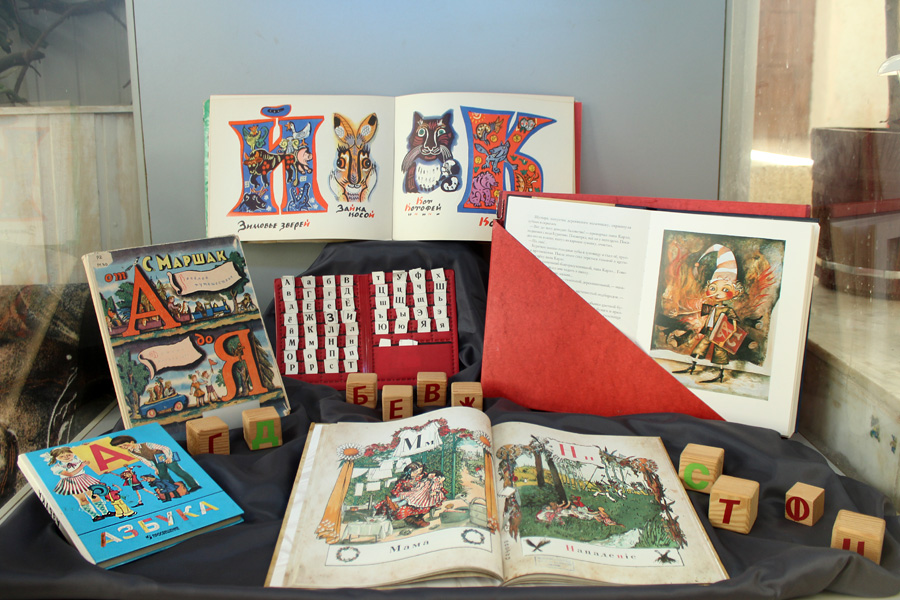

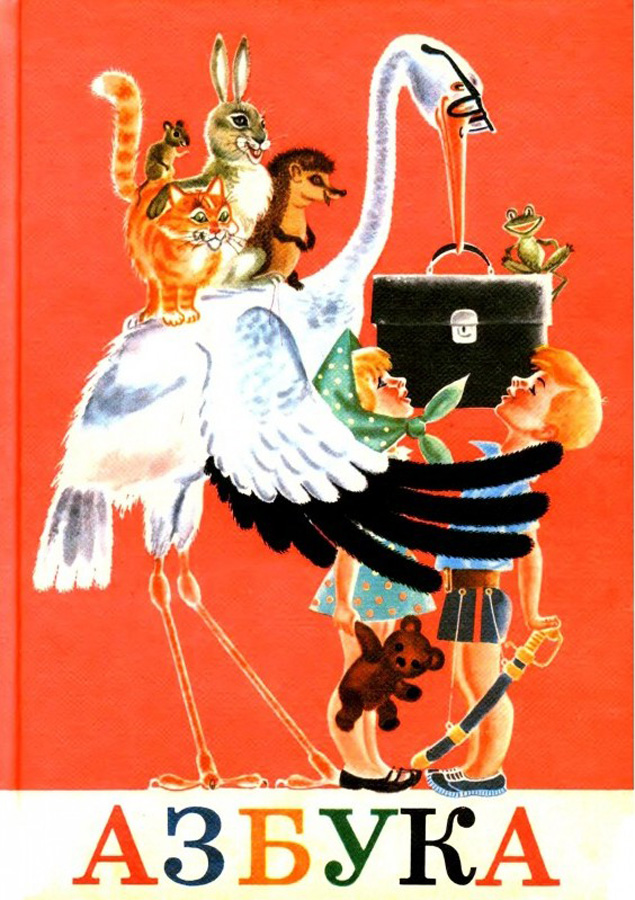

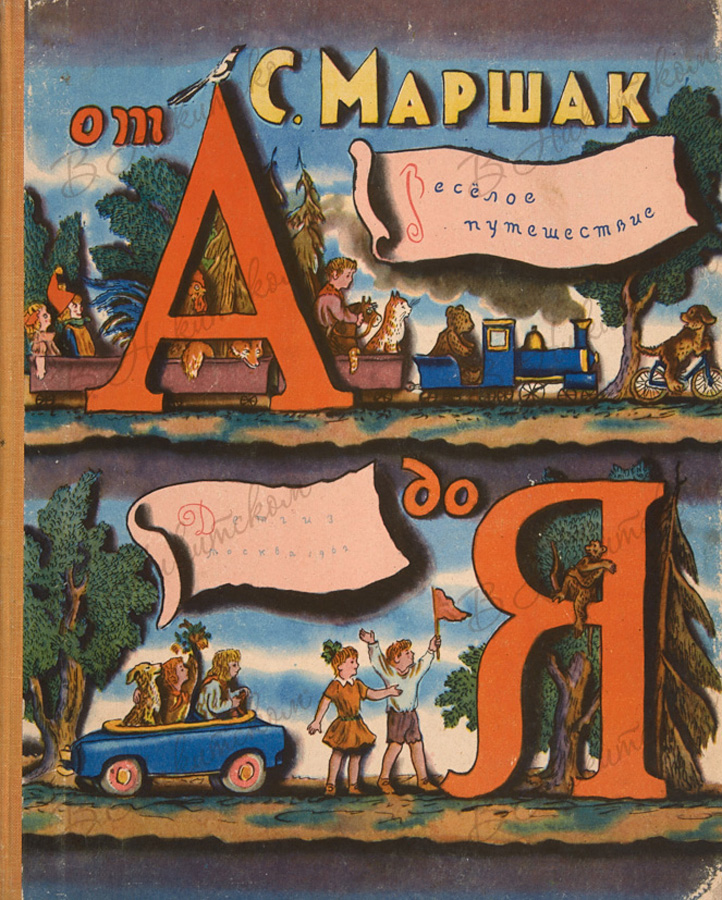

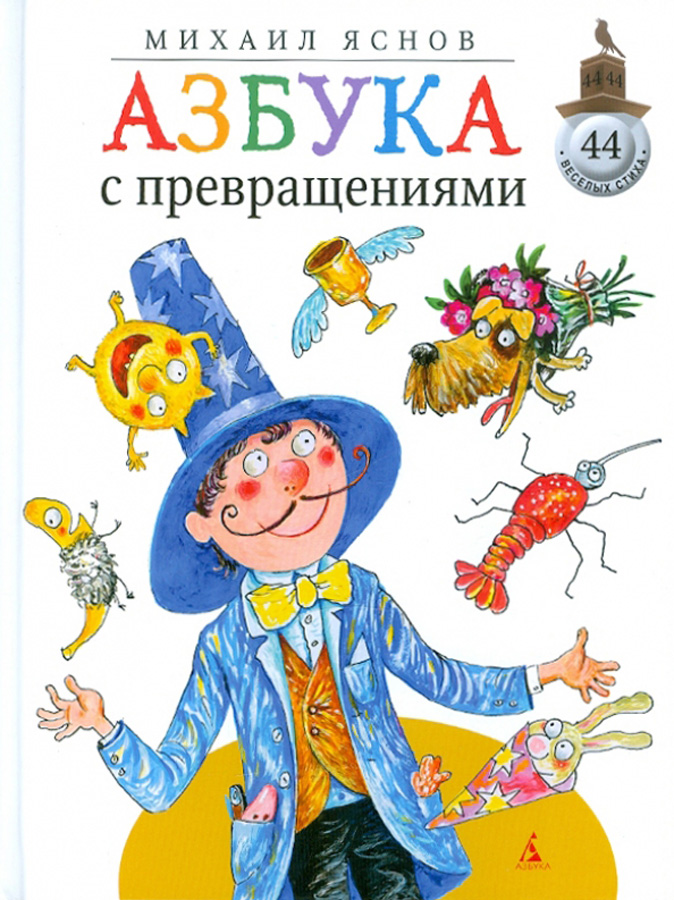

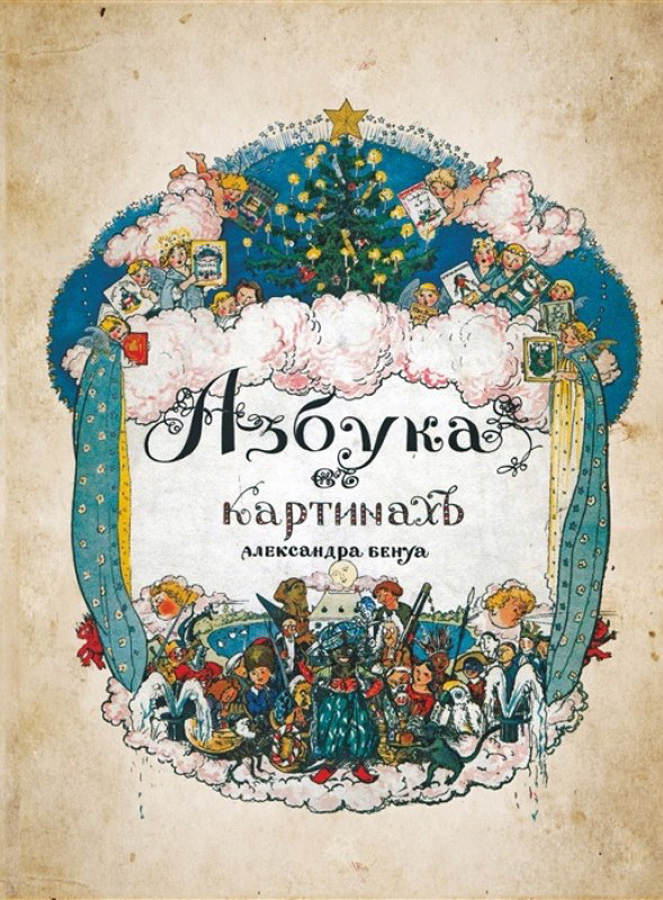

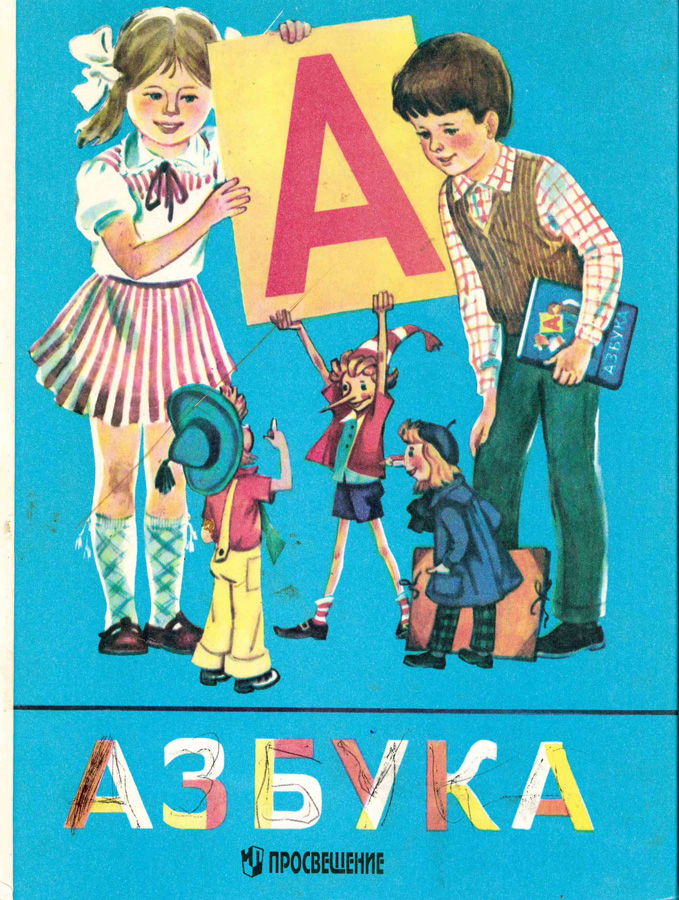

Первыми привлекают внимание зрителей всех возрастов Азбука и Букварь – именно они всегда помогали в изучении букв родного алфавита, благодаря им школьники овладевали навыками чтения и письма.

В фонде нашей библиотеки много авторских азбук современных писателей. Это книжки Андрея Усачева, Григория Остера, Светланы Минковой, Иосифа Бродского, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Самуила Маршака. Посмотрите на Азбуку Льва Николаевича Толстого, которая многие десятилетия была настольной книгой всех начинающих читателей.

В фонде нашей библиотеки много авторских азбук современных писателей. Это книжки Андрея Усачева, Григория Остера, Светланы Минковой, Иосифа Бродского, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Самуила Маршака. Посмотрите на Азбуку Льва Николаевича Толстого, которая многие десятилетия была настольной книгой всех начинающих читателей.

Не смогли мы не разместить на выставке и школьную форму для девочек 60-х – 70-х годов XX века. Это классическое коричневое платье. На каждый день к нему полагался черный фарту, а для торжественного случая – белый.  Аксессуары были самые скромные: отложные воротнички и манжеты, а еще ленточка для волос – темная или белая.

Аксессуары были самые скромные: отложные воротнички и манжеты, а еще ленточка для волос – темная или белая.

Школьную форму дети надевали 1 сентября, а уже перед ноябрьскими праздниками первоклассников торжественно принимали в октябрята. Октябрятская звездочка тоже есть на нашей выставке. Ее носили на левой стороне груди – у сердца. Каждый советский школьник мечтал стать октябренком, а потом октябренок мечтал стать пионером. Галстук этого периода тоже размещен на нашей выставке.

Пусть эти и другие предметы напомнят бабушкам и дедушкам наших читателей о том, какие у них были учебники и тетради, как выглядела школьная форма, как проходил первый день в первом классе и обо всем этом расскажут своим внукам.

Список литературы, представленной на выставке «Скоро в школу»:

- Азбука / авт.-сост.: Л. А. Горбушкина, З. Е. Крылова, И. Г. Розанов. – 15-е. изд. – М.: Просвещение, 1975. – 111 с.

- Букварь / Н. Архангельская, Е. Карлсен, А. Кеменова, С. Худак. – 13-е изд. – М. : Просвещение, 1978. – 104 с.

- Толстой, Л.Н. Азбука. Новая азбука / Л. Н. Толстой; [авт.-сост. В. Г. Горецкий, Г. В. Карпюк]. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1987. – 575 с.

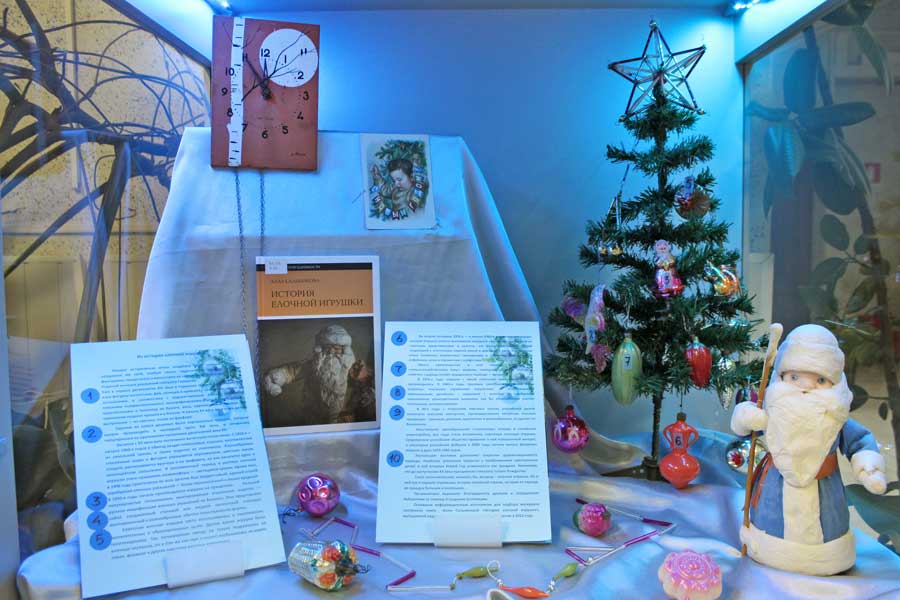

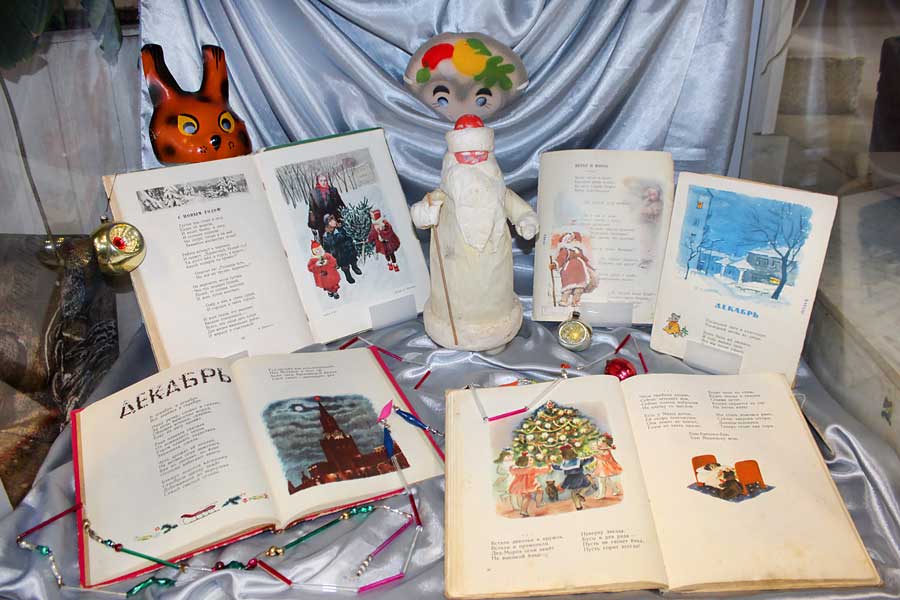

Декабрьская экспозиция «Счастье на ниточке» выставочного проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькими» посвящена Новому году – празднику, так любимому детворой и взрослыми.

Воспоминания о детстве неизменно вызывают в памяти образ новогодней елки. Сегодня елочные украшения сильно изменились. Но рядом с современными во многих семьях сохранились и советские елочные игрушки. Переданные в фонд ИОБДЮ читателями библиотеки, они представлены на выставке, открывшейся в фойе первого этажа. Среди них – картонажные игрушки, которые производились в последней трети XIX века и были популярными на протяжении нескольких десятилетий XX века; игрушки на прищепках; декоративные подвески (звезды, венки) из стекляруса; «политические» игрушки с изображением пятиконечной звезды; «бытовые» елочные игрушки (игрушечные самовары, чайники, кувшины и т.д.).

Более подробную информацию об истории советских елочных игрушек, а также их предшественницах – игрушках дореволюционных можно узнать из книги А.А. Сальниковой «История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку». На страницах издания читатель найдет ответы на вопросы: «Как и из чего делали украшения? Как их использовала власть и как относились к ним дети и взрослые? Что произошло с елочными игрушками после распада СССР?» и многие другие. Кроме игрушек, в экспозиции представлены Дед Мороз, изготовленный из ваты в конце 1960-х – начале 1970-х годов, и часы-ходики, показывающие без пяти минут двенадцать.

Дополнить образ новогоднего праздника призваны детские книги С.Я. Маршака, Е.А. Благининой, А.Л. Барто, выпущенные в середине XX века. Эти издания, а также, казалось бы, незначительные вещицы – елочные игрушки расскажут читателям об истории нашей страны, ее народа.

Список литературы, представленной на выставке «Счастье на ниточке»:

- Барто, А. Л. Фонарик / Агния Львовна Барто. – Москва : Детская литература, 1969. – 101 с. : ил.

- Благинина, Е. А. Гори-гори ясно!: стихи для детей / Елена Александровна Благинина. – Москва : Детская литература, 1965. – 157 с. : ил. – (Школьная библиотека).

- Круглый год : книга календарь для детей на 1951 год / Коллект. авт. – Москва-Ленинград : Детская литература, 1951. – 158 с. : ил.

- Круглый год : книга-календарь для детей на 1957 год / Коллект. авт. – Москва : Детская литература, 1957. – 190 с. : ил.

- Маршак, С. Я. Детям / Самуил Яковлевич Маршак. – Москва : Детская литература, 1973. – 135 с. : ил.

- Сальникова, А. История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку / Алла Аркадьевна Сальникова. – Москва : Новое литературное обозрение, 2012. – 235 с. : ил.

C 20 января 2021 года открылась выставка «Времена и время», продолжающая проект «Когда бабушка и дедушка были маленькими». Сегодня эти вещи стали символами ушедшей эпохи. Новая экспозиция посвящена одному из самых древних изобретений человечества – часам.

Что такое время? На первый взгляд кажется, что каждый знает ответ на этот вопрос. Когда-то один древний философ сказал: «Я прекрасно знаю, что такое время, пока не задумываюсь об этом. Но стоит мне задуматься, и я не могу ответить». С тех пор прошло много лет, но далеко не все тайны времени еще разгаданы.

Потребность знать время существовало всегда. Первые инструменты для его измерения появились около 3000 лет назад. Это были солнечные, водяные и песочные часы. В XIII – начале XIV века изобрели механические часы, а в середине XIV века – карманные, приводимые в движение пружиной. Однако не каждый человек мог иметь такую вещь, например, в XIX веке карманными часами могли похвастаться только богатые люди. Наручные часы появились во время Первой мировой войны и предназначались они офицерам, чтобы те между собой могли согласовывать время боевых операций. В России не было часовых заводов до 1920-х годов – настенные, настольные и карманные часы ввозились из-за границы. Постепенно эти приборы совершенствовались и усложнялись. Сегодня точнейшими являются атомные часы.

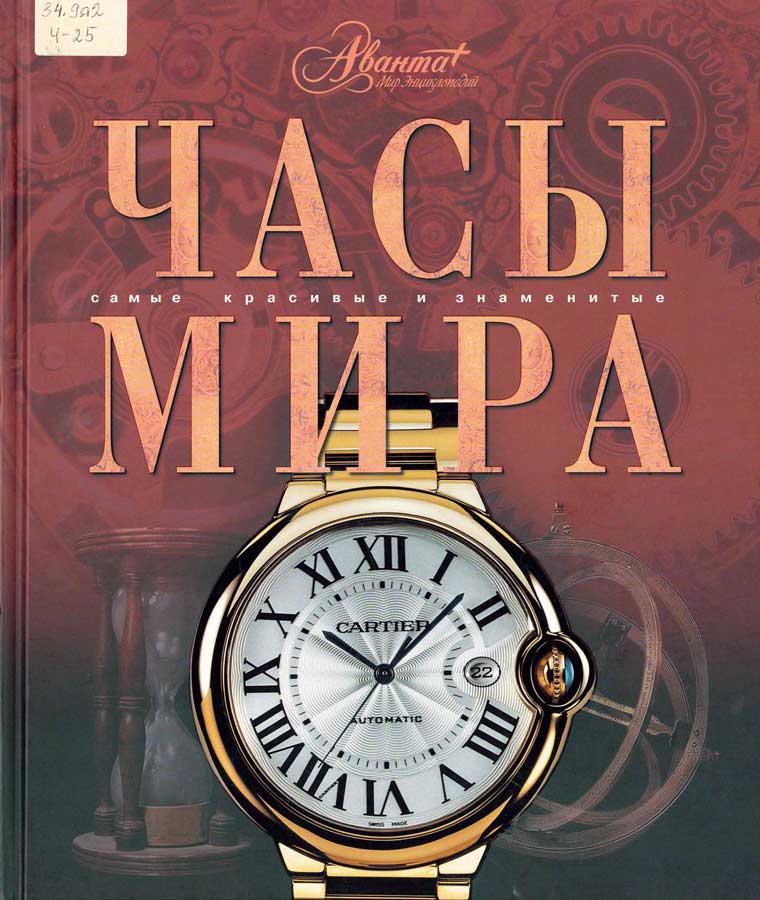

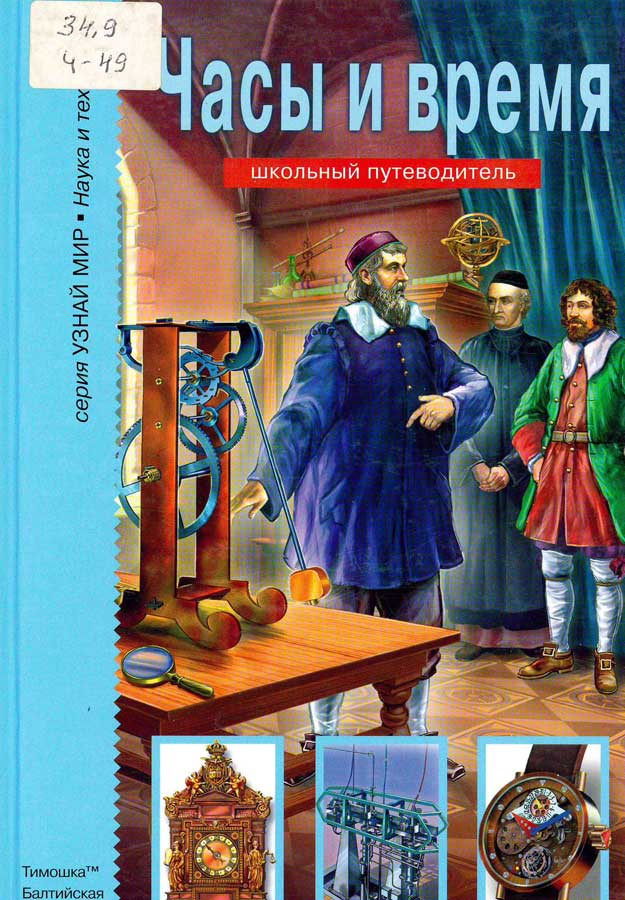

В экспозиции «Времена и время» представлена энциклопедия «Часы мира» (Мир энциклопедий Аванта+, 2008), которая расскажет об уникальном и загадочном мире хронографов. В книге отражена вся мировая история создания и развития часов, собрана информация о выдающихся мастерах часового дела, предпринимателях и прославленных часовых фирмах. Издание прекрасно иллюстрировано. Не менее интересные статьи, адаптированные для детского восприятия, юные читатели найдут в книге Г.Т. Черненко «Часы и время» (Балтийская книжная компания, 2010).

Центральное место на выставке занимают часы, хранящиеся в ретро-фонде ИОБДЮ. Они размещены вокруг нарисованного циферблата с воображаемыми стрелками – строками из стихотворения К. Абоимова «Часики». Именно стрелки направляют взор читателей на экспонаты, составляющие инсталляцию.

Часы бывают разные…

Есть детские, есть важные.

Будильники пузатые,

Настенные глазастые,

Карманные почтенные,

Наручные надменные,

Настольные серьезные

И башенные грозные…

Вниманию посетителей библиотеки представлено около двадцати часов, среди которых:

- песочные. Два стеклянных пузырька, внутри которых находится песок, соединены вместе в виде восьмерки. Когда часы работают, песок из верхнего сосуда сыплется в нижний;

- настенные. Их еще называют «бабушкины ходики». Механизм этих часов состоит из 7 шестеренок;

- будильники. Могут «подать голос» по желанию владельца, для этого устанавливается стрелка на нужную цифру и заводится пружина звонка;

- настольные. Являются элементом декора. В далеком прошлом их вид напоминал средневековые башни, они имели всего одну стрелку, но пару циферблатов;

- электронные с цифровой идентификацией времени;

- наручные. Их носят на запястье. По механизму работы подразделяются на механические, кварцевые и электронные;

- карманные. Предназначены для ношения в кармане жилета или брюк. Как правило, имеют цепочку для удобного доставания часов и сохранности их от потери;

- важные. Куранты на Спасской башне Московского кремля – главные часы нашей страны. В экспозиции представлена книга с их изображением на суперобложке.

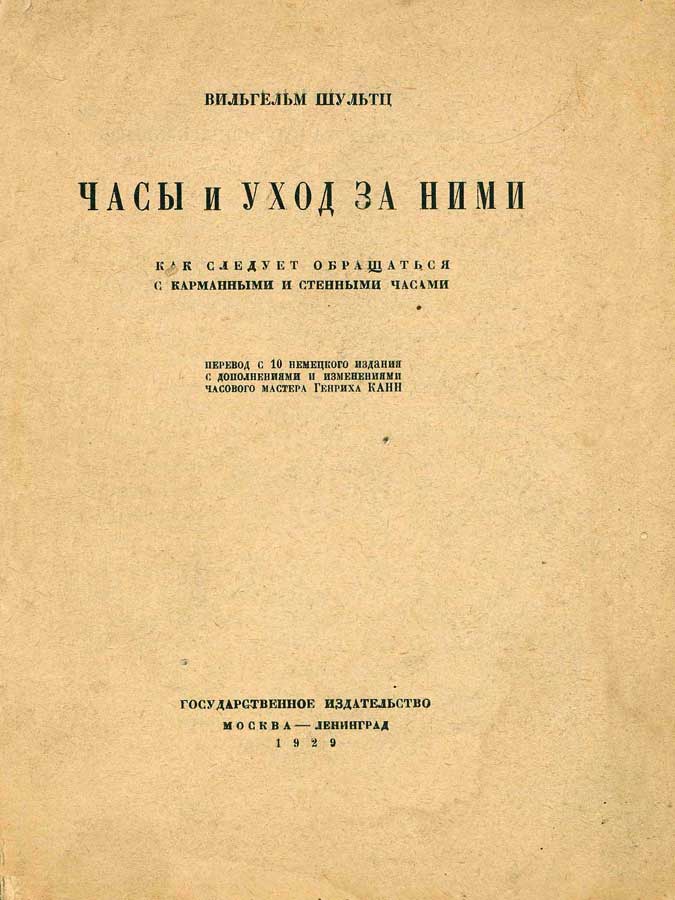

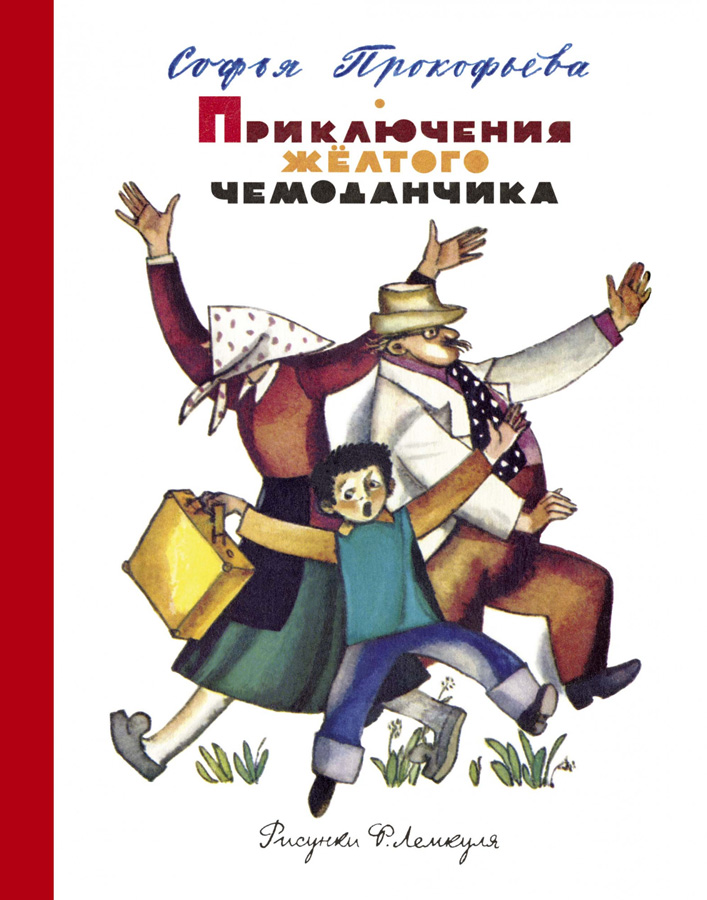

Предметный ряд органично дополняют книги. Настенные часы соседствуют с повестью С. Прокофьевой «Пока бьют часы» и сказкой Ш. Перро «Золушка» (главная героиня книги должна была вернуться с бала до того, как часы пробьют полночь). Иллюстрацию в книге «Быль-небылица» С. Маршака с изображением купца Багрова дополняют старые карманные часы. Рядом находится повесть А. Пантелеева «Часы» (ее герой – Петька Валет – неожиданно получает в руки от пьяного соседа по камере золотые часы). Особый интерес вызовет книга В. Шультца «Часы и уход за ними» (Государственное издательство,1929), расположенная рядом с наручными часами. Ее автор посвятил свою жизнь часовому делу: после окончания реального училища стал учеником часовщика Ф. Мартина, затем совершенствовал мастерство у других известных часовых мастеров, был председателем Общества немецких часовщиков.

Список книг, представленных на выставке «Времена и время»

- Маршак, С.Я. Быль-небылица ; Разговор в парадном подъезде / Самуил Яковлевич Маршак. – Москва : Детская литература, 1972. – 32 с. : ил.

- Пантелеев, А.И. Часы / Алексей Иванович Пантелеев. – Ленинград : Детгиз. Ленинградское отделение, 1962. – 63 с. : ил.

- Перро, Ш. Золушка / Шарль Перро ; пер. с франц. Т. Габбе. – Москва : Малыш, 1988. –32 с. : ил.

- Прокофьева, С.Л. Пока бьют часы / Софья Леонидовна Прокофьева. – Москва : Росмэн, 2000. – 95 с. : ил.

- Часы мира / ред. Е. Дубровская [и др.]. – Москва : Мир энциклопедий Аванта+, 2008. – 184 с. : ил.

- Черненко, Г.Т. Часы и время : школьный путеводитель / Г.Т. Черненко. – Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2010. – 96 с. : ил.

- Шварц, Е.Л. Сказка о потерянном времени / Евгений Львович Шварц. – Москва : Книги Искателя, 2003. – 96 с. : ил.

- Шультц, В. Часы и уход за ними : как следует обращаться с карманными и стенными часами / Вильгельм Шультц ; пер. с нем. Г. Канна. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 84 с.

- Щерба, Н.В. Часовая битва / Наталья Васильевна Щерба. – Москва : Росмэн, 2016. – 400 с. : ил. – (Часодеи).

- Щерба, Н.В. Часовое имя / Наталья Владимировна Щерба. – Москва : Росмэн, 2016. – 384 с. : ил. – (Часодеи).

- Щерба, Н.В. Часограмма / Наталья Владимировна Щерба. – Москва : Росмэн, 2016. – 416 с. : ил. – (Часодеи).

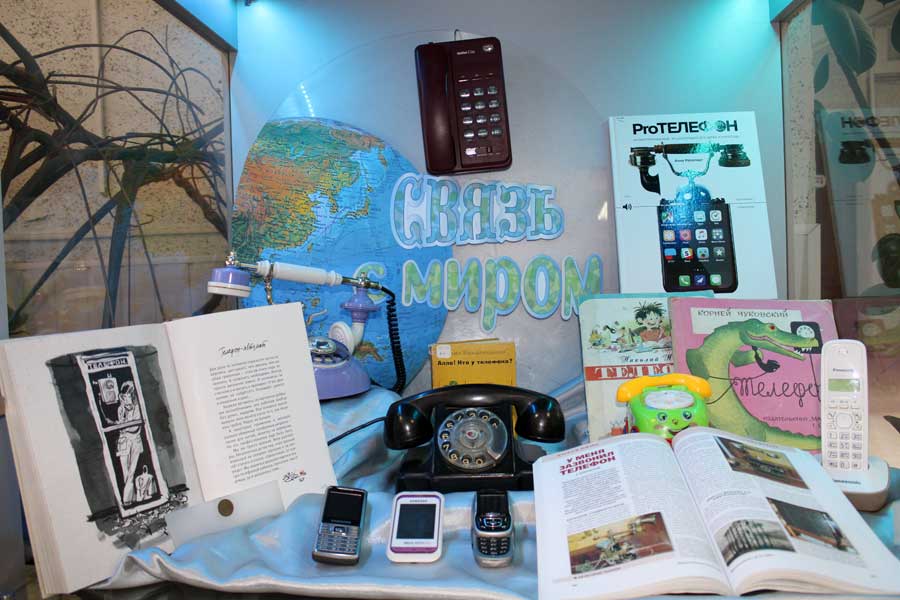

С 1 марта 2021 года в рамках проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькими» начала свою работу выставка «Связь с миром», приуроченная ко Дню рождения телефонного аппарата и Дню радио. Среди экспонатов – коллекция средств связи разных лет выпуска, хранящихся в ретро-фонде ИОБДЮ, а также детская художественная и научно-познавательная литература.

Сто сорок пять лет назад (10 марта 1876 года) ученый и изобретатель А.Г. Белл произнес свою знаменитую фразу: «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны», – положившую начало телефонному общению.

Во все времена люди старались ускорить процесс коммуникации на расстоянии. О надежной связи через горы и моря мечтали наши предки. Сначала для этой цели использовались дымовые и световые сигналы. Например, известие о падении Трои преодолело расстояние в 500 км с помощью девяти «дымовых станций». Но огонь или луч света пригодны лишь для передачи простых сообщений. Мир нуждался в новой связи, которой и стал телефон.

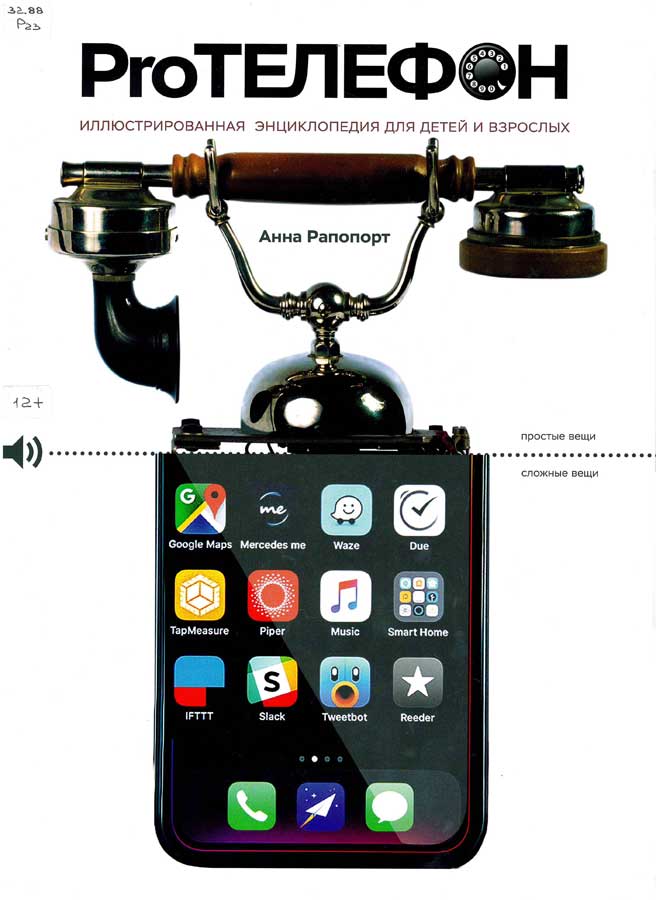

Об изобретателях и устройстве телефонного аппарата, о том, как проходила телефонизация России, о самых популярных сегодня в мире телефонах читатели прочитают в книге А.Д. Рапопорт «Pro Телефон». Издание было подготовлено в печать при поддержке Музея истории телефона (г. Москва).

Тема телефонной связи нашла отражение на страницах детских книг, написанных в середине XX века. Так, в сказке «Телефон» К.И. Чуковского нет конфликтного сюжета, но есть десяток телефонных разговоров:

У меня зазвонил телефон.

- Кто говорит?

- Слон.

- Откуда?

- От верблюда…

Герои рассказа Н.Н. Носова «Телефон» – Коля и Мишка – купили замечательную игрушку – телефон, по которому можно переговариваться, соединив два аппарата. Но просто так разговаривать им было скучно, и мальчики выдумали разные фокусы: пели, кричали, рычали в трубку – все было слышно. А потом ребята решили разобрать устройство...

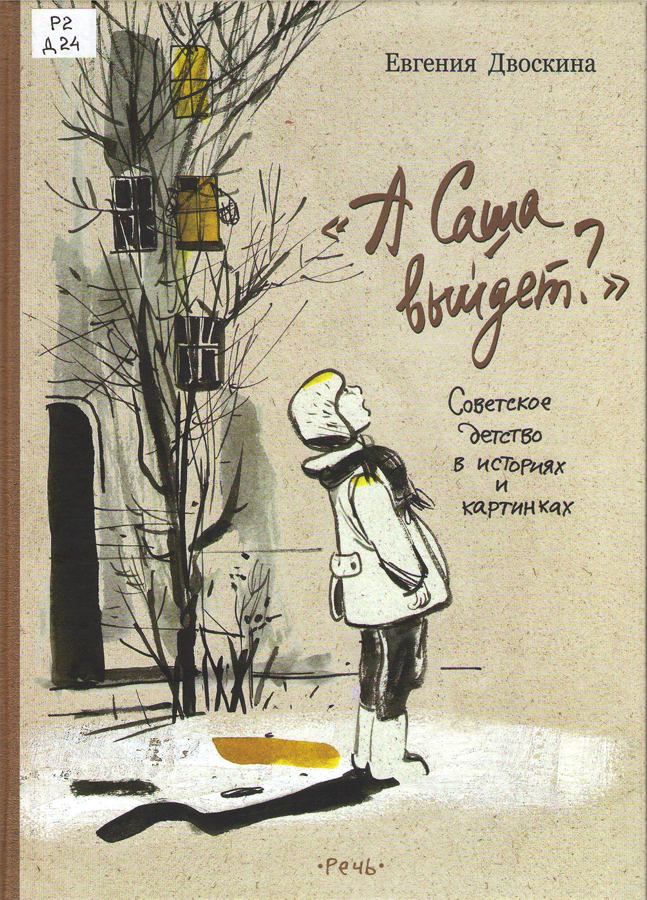

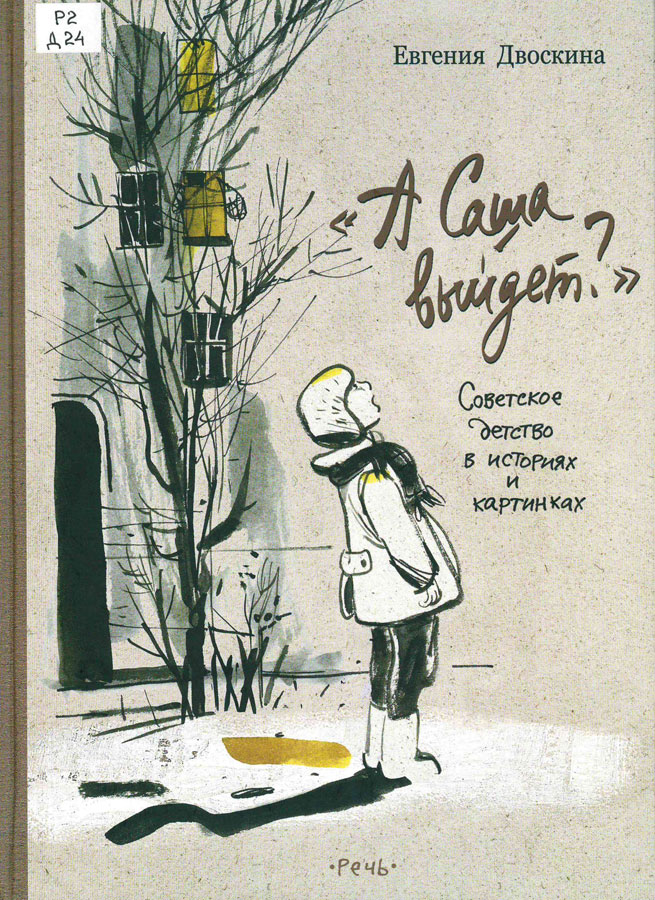

Страничкой из недавнего прошлого является этюд из книги Е.Г. Двоскиной «А Саша выйдет?». Несколько лет подряд ее автор мысленно переносилась в советское детство и делала зарисовки с натуры. Узнаваемых сюжетов набралось более сотни: история с кусачим свитером, просмотр диафильмов, сбор макулатуры, процесс изготовления вареной сгущенки и т.д. Героем одного из них стал телефон-автомат. В экспозиции рядом с книгой Евгении Григорьевны читатели увидят двухкопеечную монету, имея которую можно было позвонить из такого автомата. В этом разделе выставки представлены как ретро-телефоны, так и модели 2000-х годов.

На технический прогресс и развитие человеческого общества в целом радикально повлияло событие, знаменующее начало практического использования радио, – создание системы беспроводной связи и зарождение радиотехники как самостоятельного раздела знаний. Идея радиосвязи витала в воздухе благодаря работам выдающихся английских ученых М. Фарадея и Д. Максвелла, Г. Герца и Г. Маркони.

О долгой и интересной научной работе, которая привела к изобретению радио, рассказывается в книге «100 лет радио» (сборник выходит каждые 10 лет). Полемический характер носит статья Н. Якутина «Было – не было, или Кто отец радио?», опубликованная в журнале «Чудеса и приключения» за апрель 2009 года. Она освещает тему первооткрывателя в этой научной области.

Радиоприемник изобретен в конце XIX века (1895), но в повседневную жизнь он прочно вошел лишь в XX веке. Книга Л. Беловинского «Вещи XX века в рисунках и фотографиях» дает возможность проследить, как это устройство постепенно становилось частью жизни советских людей, неотъемлемым элементом быта.

Вот основные события, связанные с развитием радио в нашей стране:

- 1921 г. – первые громкоговорители в Москве,

- 1924 г. – производство фабричных детекторных приемников,

- 1927 г. – массовый выпуск сетевых радиопродукторов,

- 1930-е – 1940-е гг. – первые сетевые и батарейные радиоприемники,

- 1941-1945 гг. – приказ сдать все приемники (немцы могли воспользоваться ими для приема зашифрованных передач),

- 1950 г. – первый советский радиоприемник,

- середина 1950-х гг. – массовый выпуск радиол,

- 1960-е гг. – появление транзисторов.

Предметный ряд в этом экспозиционном разделе представлен радиолой, сетевым репродуктором 1950-х гг. и транзистором «Альпинист», выпущенным в 1980-х гг.

Список литературы, представленной на выставке «Связь с миром»

- Барто, А.Л. Твои стихи / Агния Львовна Барто ; рис. В. Горяева. – Москва : Детская литература, 1975. – 383 с. : ил.

- Беловинский, Л.В. Вещи XX века в рисунках и фотографиях / Леонид Васильевич Беловинский ; худож. К.Ю. Валенкова. – Санкт-Петербург. – Москва : Речь, 2016. – 112 с. : ил.

- Двоскина, Е.Г. «А Саша выйдет?» : советское детство в историях и картинках / авт., худож. Евгения Григорьевна Двоскина. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. – 224 с. : ил.

- Дубровский, А. У меня зазвонил телефон // Наука и жизнь. – 2007. – № 12. – С. 88-92.

- Ильин, М. Рассказы о том, что тебя окружает / Михаил Ильин, Елена Сегал. – Москва : Детгиз, 1955. – 186 с. : ил.

- Киндзиерски, Э. Алло! Кто у телефона? / Эмил Киндзиерски ; пер.с венгер. К. Стебнева-Кульчар. – Будапешт : Корвина, 1969. – 179 с.

- Носов, Н. Телефон / Николай Николаевич Носов ; рис. Г. Огородникова. – Москва : Детская литература, 1987. – 20 с. : ил.

- Палладин, П.А. Ленинградское радио : от блокады до «оттепели» / Петр Александрович Палладин [и др.] – Москва : Искусство, 1991. – 188 с. : ил.

- Рапопорт, А.Д. Pro телефон : иллюстрированная энциклопедия для детей и взрослых / Анна Денисовна Рапопорт ; худож. А.Л. Бондаренко, Д.Д. Черногаев. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 104 с. : ил.

- 100 лет радио : сборник статей / под ред. В.В. Мигулина, А.В. Гороховского. – Москва : Радио и связь, 1995. – 384 с. : ил.

- Чуковский, К.И. Телефон / Корней Иванович Чуковский ; худож. В. Андриевич. – Москва : Малыш, 1968. – 20 с. : ил.

- Якутин, Н. Было – не было, или Кто отец радио? // Чудеса и Приключения. – 2009. – № 4. –С. 14-15.

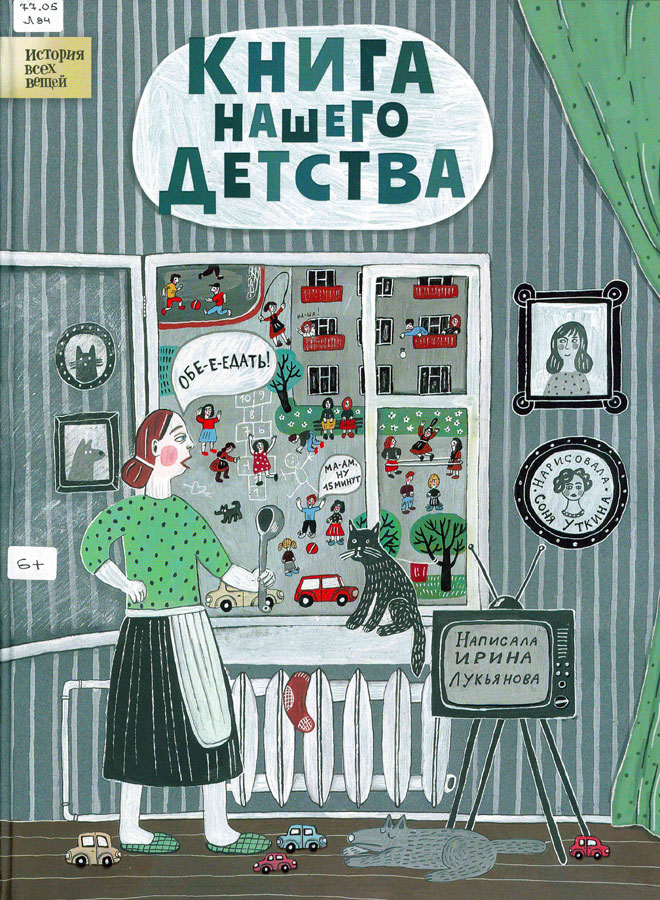

В мае 2021 года в рамках проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькими» открылась выставка «История наших игрушек». В основу ее концепции легла одноименная книга Ирины Лукьяновой, выпущенная в серии «История всех вещей» издательства «Росмэн». На ее страницах рассказывается о старых игрушках, совсем простых, но очень родных и любимых: куклы – первые подружки; пушистые друзья – мягкие игрушки; деревянные, оловянные солдатики; железная дорога и прочие. Через историю игрушки читатели знакомятся с историей своей семьи и страны в целом.

Расставаться с любимыми куклами, мишками, машинками тяжело. Порой всю жизнь взрослые бережно хранят игрушки своего детства. В каждой семье найдутся свои игрушечные истории. Среди экспонатов – первые игрушки сотрудников библиотеки.

Центральное место в экспозиции заняла кукла семьи Соловьевых-Ашуриных, привезенная в 1950-е годы из Германии. И пусть из трещинок на ее руках выглядывает папье-маше, немало теплых воспоминаний хранит эта кукла. Рядом с ней расположилась еще одна немецкая барышня, но уже более современная. В большинстве семей сохранились куклы из пластмассы и резины, пупсаны-голыши 1960-х годов, которые, как правило, были одеты в простые ситцевые платья. Глаза у них могли быть нарисованы, а у тех игрушек, что посложнее, они открывались и закрывались. Такая пластмассовая кукла представлена и на нашей выставке. Платье ее истрепалось, поэтому она одета в одежду от Н.В. Шандры. Есть куклы, предназначенные не для игры, – сувенирные. Одна из них сохранилась в семье Л.Н. Титовой.

Самым красивым, известным, антикварным и раритетным куклам мира посвящена представленная на выставке энциклопедия «Куклы мира» издательства «Аванта+». У советского ребенка было много пластмассовых игрушек. Это мог быть зайчик или кот, с ними можно было гулять и купаться, закутывать их в пеленки и укладывать с собой спать. Такая игрушка не помнется, не порвется, а если испачкается, то ее легко отмыть. Главное – не грызть ее. Дополняет разнообразие пластмассовых экспонатов книга Агнии Львовны Барто «Игрушки», раскрывающая тему взаимоотношения ребенка и игрушки.

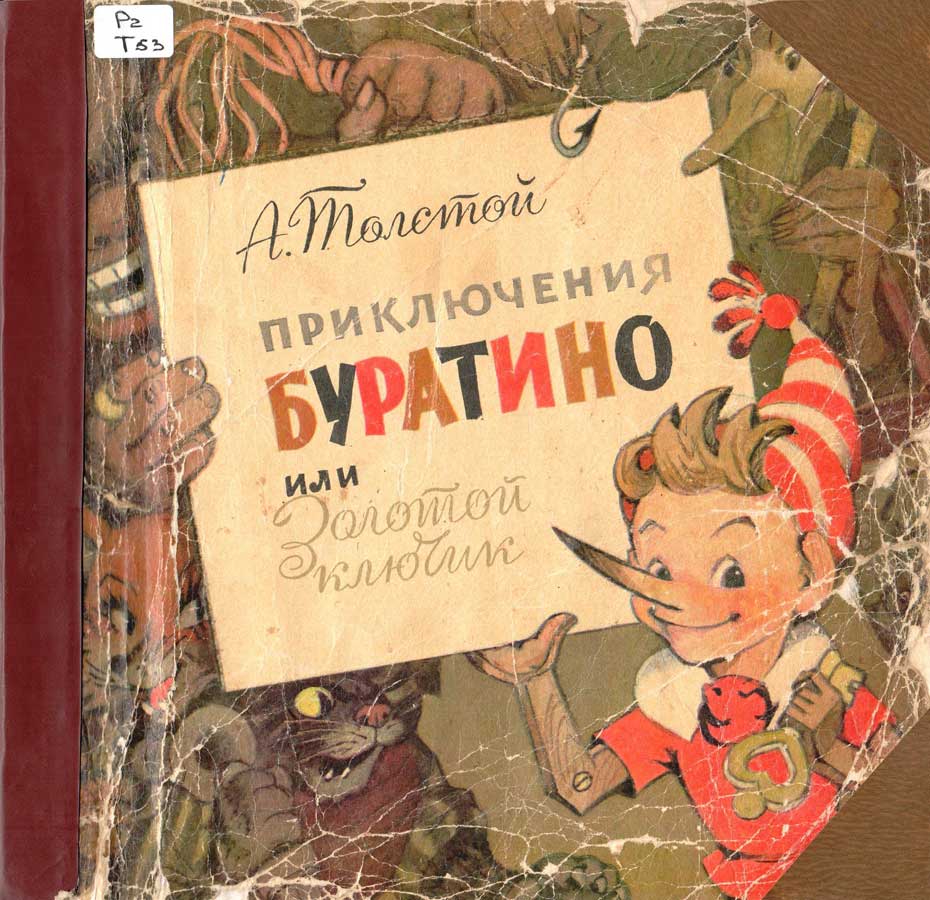

Среди игрушек встречались герои мультфильмов и книг, например, Буратино, представленный на выставке, в руках он держит сказку Алексея Николаевича Толстого «Приключения Буратино, или Золотой ключик». Непременными спутниками детей всегда были мягкие игрушки: плюшевые медведи, зайцы, собаки и т.д. Некоторые звери умели рычать, если их наклонить, или пищать, если нажать кнопку на животе. Часто их одежда была частью тела, и чтобы поменять штанишки нужно было распороть игрушку. В экспозиции «История наших игрушек» представлены медведи семьи М.В. Сычевой и Т.В. Ильиной. Они так похожи на Михаила Ивановича, Настасью Петровну и Мишутку, что устроители выставки разместили в лапе у одного из них сказку Льва Николаевича Толстого «Три медведя».

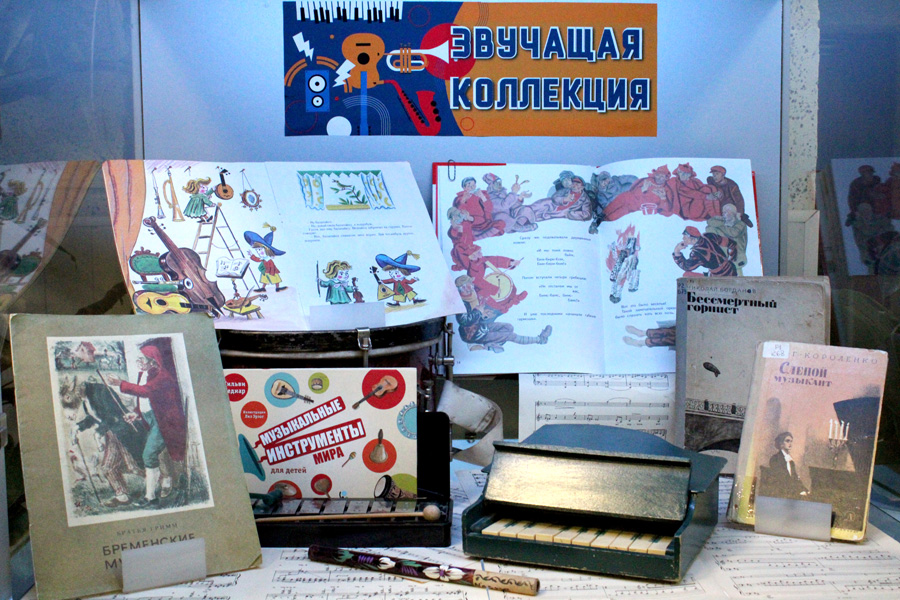

Музыкальные игрушки представлены барабаном, кроме него в ретрофонде ИОБДЮ хранятся пианино и металлофон. Одна из самых любимых игрушек советских детей – железная дорога. Она сохранилась в семье Л.А. Зайцевой. Рядом с ней соседствует сказка Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». Помните ее начало? Однажды, в канун новогодней ночи, синьора Фея, владелица магазина игрушек, готовила детям подарки. Она достала из подвала кукол, конструкторы, парусники, аэропланы, игрушечных зверей; протерла и вместе со служанкой расставила их в витрине и на полках. Когда дело дошло до большой коробки, Фея радостно всплеснула руками: «Не кажется тебе, что этот электрический поезд просто чудо?! Я назову его «Голубой Стрелой» и, клянусь, брошу торговлю, если с завтрашнего дня сотни ребячьих глаз не будут пожирать его с утра до вечера».

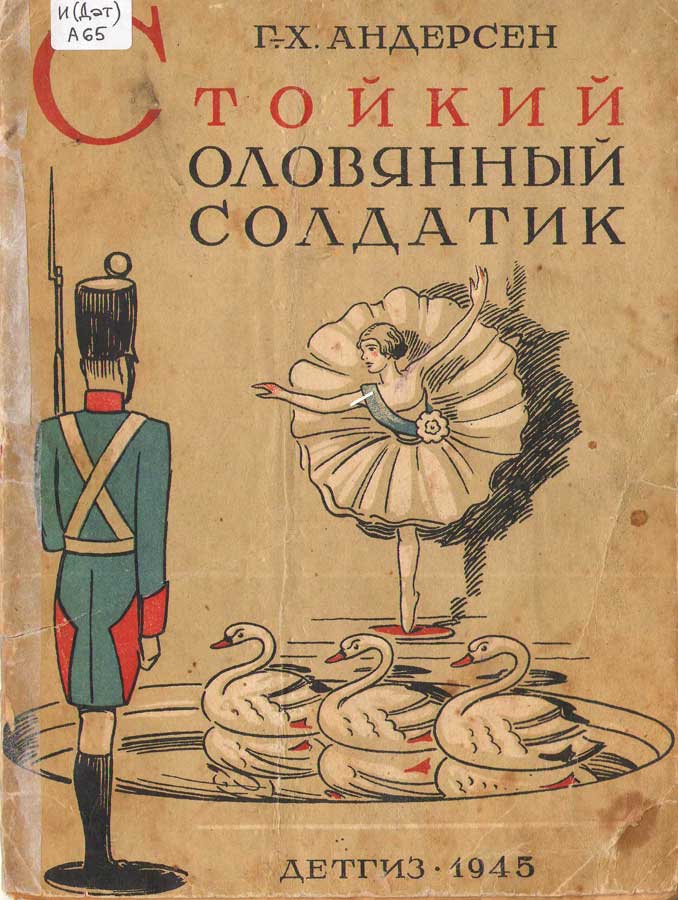

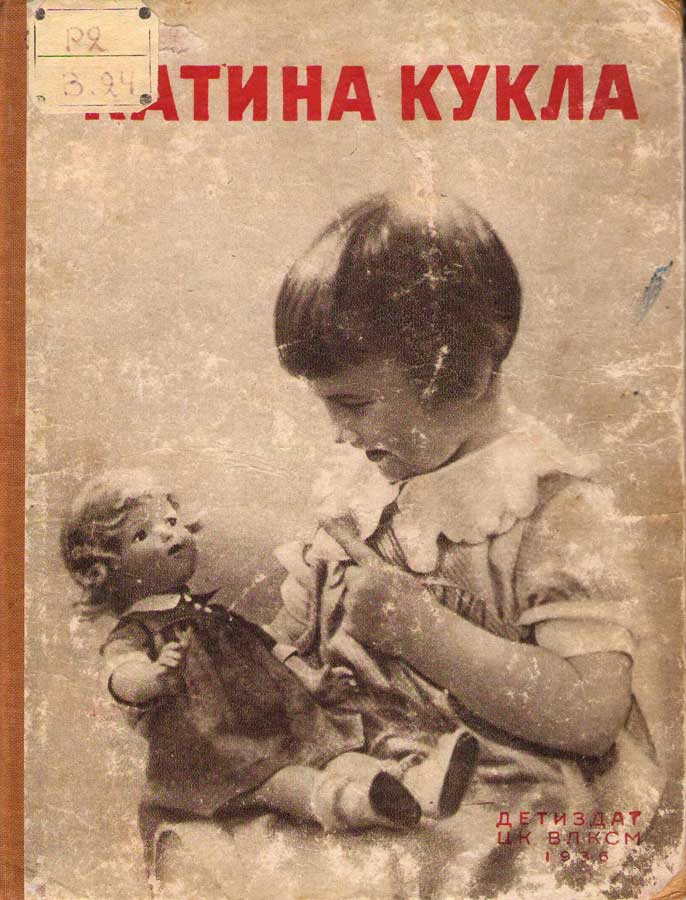

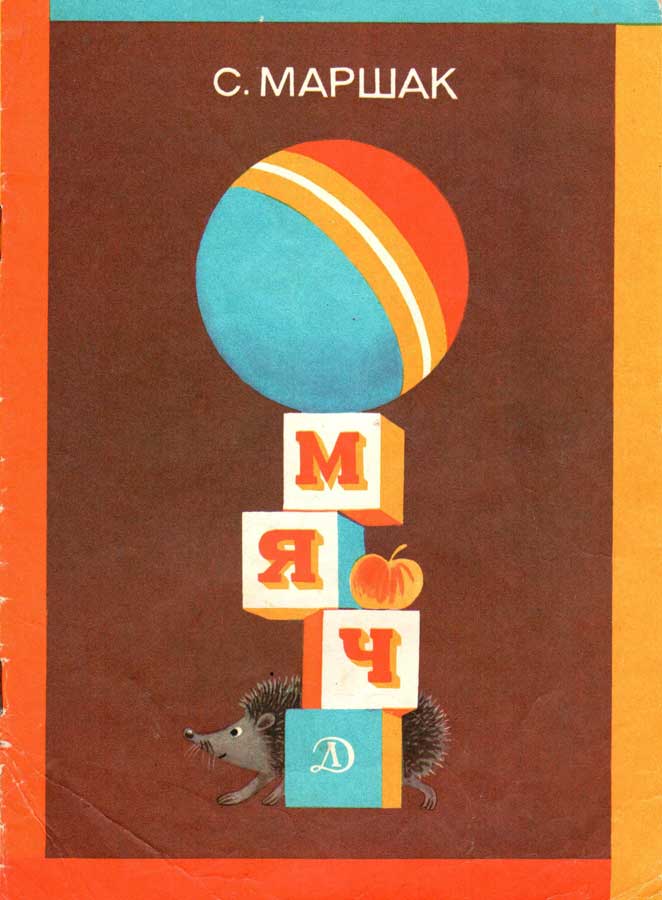

Одна из любимых игр мальчиков – настольный футбол. В настольном хоккее и футболе сражаются игрушечные спортсмены. В хоккее они ездят туда-сюда по прорезям в игровом поле и могут вертеться вокруг своей оси, чтобы ударить по шайбе клюшкой. Футбол же устроен иначе: поперек футбольного поля располагают вращающиеся стержни, а на них закрепляют фигурки спортсменов – чаще по три. Крутишь за ручку сбоку – и фигурки наклоняются вперед-назад и отбивают ногами мяч. Главная задача, конечно же, забить побольше голов сопернику. Именно такой настольный футбол читатели библиотеки увидят на нашей выставке. Но если в эту игру можно было играть и мальчикам, и девочкам, то игра в «войнушку» – мальчишеская. К сожалению, в семьях сотрудников ИОБДЮ не сохранились оловянные солдатики, только пластмассовые, но в фонде библиотеки есть издание сказки Ханса Кристиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» 1945 года выпуска. Атрибутами «войны» считались ружье и сабля. Если не было возможности купить такие игрушки, их просто выпиливали из дерева. Библиотекари не могли не показать любимую игрушку всех мальчишек – машинку, которые тоже были разные: большие пожарные, заводные, которые запускали через всю комнату, строительные краны, фургоны и цистерны для молока (именно такая машинка сохранилась в семье Варковых).

Мир детских игрушек XX века разнообразен. Посмотрев на экспонаты нашей выставки, расскажите внукам о том, какие игрушки были у вас в детстве, как играли с ними мальчики и девочки. Это поможет вернуться в прошлое, многое вспомнить. Рассказывая свою историю, вы расскажете и историю своей семьи, страны.

Список литературы, представленной на выставке «История наших игрушек»

- Андерсен, Х.К. Стойкий оловянный солдатик : для дошкольного возраста / Ханс Кристиан Андерсен ; рис. И. Рерберга. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1945. – 16 с. : ил.

- Барто, А.Л. Игрушки : стихи / Агния Львовна Барто ; худож. Ю. Молоканов. – Москва : Малыш, 1983. – 8 с : ил.

- Введенский, А.И. Катина кукла / А. Введенский ; фото Г. Грачев. – Москва-Ленинград : Детиздат, 1936. – 31 с. : ил.

- Куклы мира / гл. ред. Е. Ананьева ; отв. ред. Т. Евсеева . – Москва : Аванта+, 2003. – 183 с. : ил. – (Самые красивые и знаменитые).

- Лукьянова, И. История наших игрушек / Ирина Лукьянова ; худож. А. Рубан. – Москва : Росмэн, 2019. – 46 с. : ил. – (История всех вещей).

- Маршак, С.Я. Мяч : стихи / Самуил Яковлевич Маршак ; рис. Е. Попковой. – Москва : Детская литература, 1983. – 16 с. : ил.

- Родари, Дж. Путешествие голубой стрелы / Джанни Родари ; пер. с итал. Ю. Ермаченко ; рис. Л. Владимирского. – Москва : Содействие, 1992. – 159 с. : ил.

- Толстой, А.Н. Приключения Буратино, или Золотой ключик / Алексей Николаевич Толстой ; худож. Л. Владимирский. – Москва : Советская Россия, 1971. – 128 с. : ил.

- Толстой, Л.Н. Три медведя / Лев Николаевич Толстой ; рис. Ю. Васнецова. – Москва : Детская литература, 1986. – 16 с : ил.

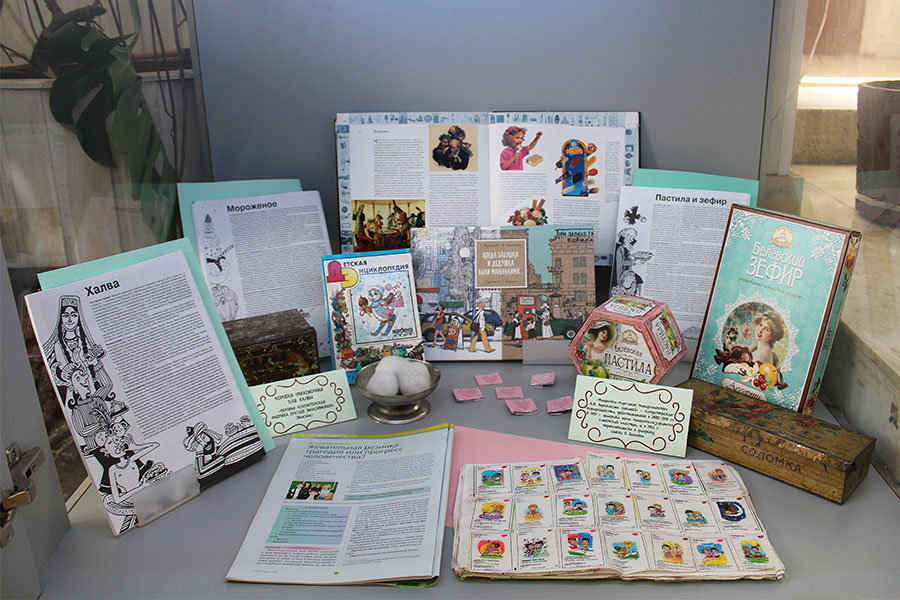

В холле Ивановской областной библиотеки для детей и юношества открылась выставка «Лакомства на все времена» проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькими».

Когда мы думаем о детстве, в памяти всплывают разные моменты. Кроме важных событий жизни самые приятные – воспоминания о семейных праздниках: Новый год, День рождения. По такому случаю накрывался стол с тортом, пирожными и множеством конфет. Этим сладким воспоминаниям и посвящена выставка.

Конечно, каждому хотелось бы еще раз попробовать конфеты тех лет, но их срок хранения ограничен. Живы лишь воспоминания, да остались коробки из-под сладостей, фантики, служившие закладкой в книге. Пусть они-то и будут предметом разговора наших читателей с их бабушками и дедушками.

Поможет начать беседу о далеком прошлом книга «Кулинарное путешествие по СССР». Одна из ее глав посвящена сладкой истории нашей страны.

Поможет начать беседу о далеком прошлом книга «Кулинарное путешествие по СССР». Одна из ее глав посвящена сладкой истории нашей страны.

В России было принято передавать профессиональное дело по наследству: от деда к отцу, от отца к сыну. До революции одними из самых известных кондитерских предприятий в Москве были фабрики Эйнема, Леновых и Абрикосовых, в Санкт-Петербурге – «Жорж Борман» и «Георг Ландрин». В ноябре 1918 года вышел декрет Совнаркома о национализации кондитерской промышленности. Смена хозяев повлекла за собой и смену названия: фабрика Эйнема стала называться «Красный Октябрь», фабрика Леновых – «Рот Фронт», фабрика Абрикосовых получила имя рабочего Петра Бабаева, а фабрика «Бормана» – имя революционерки Самойловой.

Сегодня, покупая конфеты и шоколад, мы вздыхаем: «Совсем не то, что в детстве.» В советские годы к рецептуре относились гораздо бережнее. Подтверждение тому – состав шоколада, указанный на сохранившейся обертке шоколада «Театральный», представленной в экспозиции.

Этой же теме посвящена и глава книги «Сделано в СССР: символы советской эпохи». Из нее мы узнаем, что названия конфет часто связаны с теми или иными событиями в жизни страны. «Мишка косолапый» – одна из старейших русских конфет. Родом еще из царской России, она появилась после того, как художник И. Шишкин написал свою знаменитую картину. Считается, что конфеты «Красный мак» названы в честь революционного балета, поставленного в Большом театре в 1927 году. «Мишка на Севере» появился в 1939 году, название отразило интерес советских людей к изучению Арктики. Конфеты «Кара-Кум» названы в честь Туркменской пустыни, их стали выпускать в 1950 году, когда правительство увлеклось идеей поворота сибирских рек и освоения пустыни.

Этой же теме посвящена и глава книги «Сделано в СССР: символы советской эпохи». Из нее мы узнаем, что названия конфет часто связаны с теми или иными событиями в жизни страны. «Мишка косолапый» – одна из старейших русских конфет. Родом еще из царской России, она появилась после того, как художник И. Шишкин написал свою знаменитую картину. Считается, что конфеты «Красный мак» названы в честь революционного балета, поставленного в Большом театре в 1927 году. «Мишка на Севере» появился в 1939 году, название отразило интерес советских людей к изучению Арктики. Конфеты «Кара-Кум» названы в честь Туркменской пустыни, их стали выпускать в 1950 году, когда правительство увлеклось идеей поворота сибирских рек и освоения пустыни.

Это лишь некоторые названия конфет. Вспомнить все просто невозможно. Сколько их: карамелек, леденцов, ирисок, помадок, батончиков, суфле и т.д.

«Петушок на палочке» – одно из любимых лакомств советской детворы. Этому посвящен лирический сюжет одного из рассказов Е. Двоскиной в книге «А Саша выйдет?»

«Петушок на палочке» – одно из любимых лакомств советской детворы. Этому посвящен лирический сюжет одного из рассказов Е. Двоскиной в книге «А Саша выйдет?»

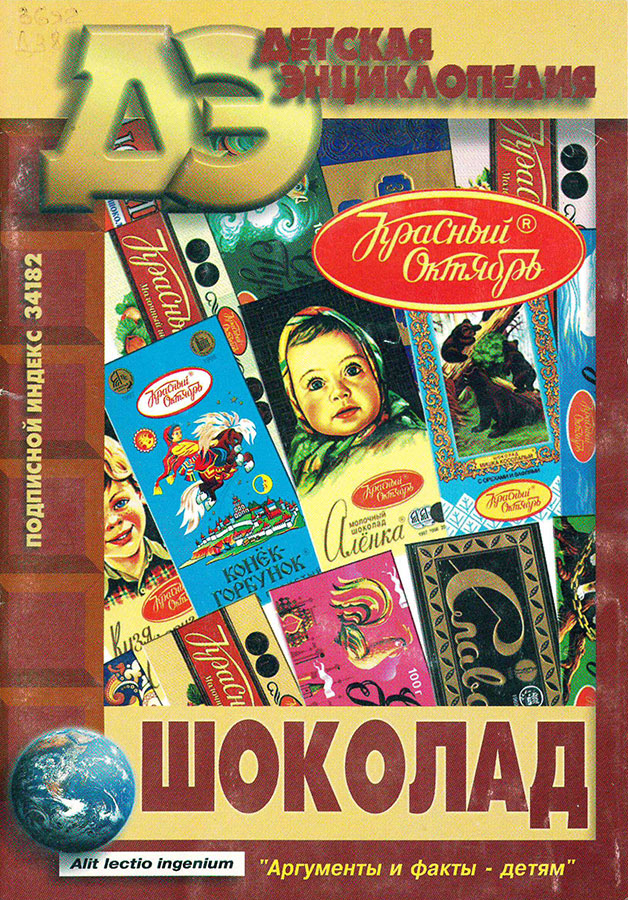

Некоторые из перечисленных выше конфет выпускает и сейчас фабрика «Красный Октябрь». Об истории и современной жизни этого предприятия, о любимых лакомствах идет речь в книге «Детская энциклопедия. Сладкая сказка». Обратившись к ней, читатели узнают, откуда прибывают на фабрику какао-бобы, как правильно есть ириски и хранить шоколад и много другой интересной информации. Например, знаменитый шоколад «Аленка» выпускается кондитерской фабрикой «Красный Октябрь» с 1966 года. Первоначально для оформления обертки хотели использовать картину В. Васнецова «Аленушка» и дать такое же название шоколаду, однако выяснилось, что лакомство с таким название уже есть. Тогда руководство фабрики обратилось к москвичам и объявило конкурс на фотографию девочки для обложки. Существующий и по сей день портрет Аленки – это собирательный образ, на создание которого художника вдохновила его маленькая дочка. 16-летняя девушка Саша Егорова прислала на фабрику «Красный Октябрь» письмо со стихами: «Познакомиться с Аленкой из детишек каждый рад, покупайте, покупайте, покупайте шоколад».

Некоторые из перечисленных выше конфет выпускает и сейчас фабрика «Красный Октябрь». Об истории и современной жизни этого предприятия, о любимых лакомствах идет речь в книге «Детская энциклопедия. Сладкая сказка». Обратившись к ней, читатели узнают, откуда прибывают на фабрику какао-бобы, как правильно есть ириски и хранить шоколад и много другой интересной информации. Например, знаменитый шоколад «Аленка» выпускается кондитерской фабрикой «Красный Октябрь» с 1966 года. Первоначально для оформления обертки хотели использовать картину В. Васнецова «Аленушка» и дать такое же название шоколаду, однако выяснилось, что лакомство с таким название уже есть. Тогда руководство фабрики обратилось к москвичам и объявило конкурс на фотографию девочки для обложки. Существующий и по сей день портрет Аленки – это собирательный образ, на создание которого художника вдохновила его маленькая дочка. 16-летняя девушка Саша Егорова прислала на фабрику «Красный Октябрь» письмо со стихами: «Познакомиться с Аленкой из детишек каждый рад, покупайте, покупайте, покупайте шоколад».

Побывать на знаменитой кондитерской фабрике поможет книга Л. Зилова «Шоколад». Читатели совершат настоящее путешествие «по шоколадному» пути: пройдут по неизведанным индейским тропам, шумному рынку, пересекут океан, достигнут Ленинграда.

Побывать на знаменитой кондитерской фабрике поможет книга Л. Зилова «Шоколад». Читатели совершат настоящее путешествие «по шоколадному» пути: пройдут по неизведанным индейским тропам, шумному рынку, пересекут океан, достигнут Ленинграда.

Еще одно любимое лакомство детворы – мороженое. История его существования насчитывает не одну сотню лет. Однако XX век внес в это развлечение неслыханную будничность. Раньше мороженное смаковали в особых салонах и из специальных емкостей, затем принялись есть прямо на улице. Это случилось после того, когда закончились тарелки у продавца мороженого, а сирийский иммигрант Эрнест Хамви придумал сворачивать вафли в форме конуса и предложил их как своеобразную емкость для мороженого. Так родился рожок. А вот вафельный стаканчик – советское изобретение. В 1921 году Христиан Нильсон запатентовал брикет мороженого в шоколадной обливке. Он назвал его «Эскимо» в честь племени заполярных индейцев.

С увлекательной историей мороженого читатели познакомятся в книге «Детская энциклопедия. Мороженое от «А» до «Я».

С увлекательной историей мороженого читатели познакомятся в книге «Детская энциклопедия. Мороженое от «А» до «Я».

Вернемся в Советский Союз. В 1970-е годы на качество продуктов по-прежнему обращали большое внимание, но новых рецептов появлялось все меньше. Серьезным поводом для выпуска новой сладкой продукции стала московская Олимпиада 1980 года. Незадолго до Олимпиады фабрика «Рот Фронт» начала выпускать жвачку. Она была жесткой и моментально теряла вкус, но страна была рада и ей, поскольку другой, «правильной» жвачки не знала. На выставке представлены обертки от жевательной резинки 1990-х годов.  Об этих и многих других сладостях идет речь в книге А. Васнецовой «История сладостей». Читатели познакомятся с кондитерскими династиями России, узнают, что связывает семью кондитера Абрикосова и аэропорт Внуково, что такое дырка от бублика, что одно из самых древних и известных лакомств – варенье. Так, например, А.С. Пушкин очень любил берсеневое варенье, то есть сваренное из берсеня, как раньше называли крыжовник.

Об этих и многих других сладостях идет речь в книге А. Васнецовой «История сладостей». Читатели познакомятся с кондитерскими династиями России, узнают, что связывает семью кондитера Абрикосова и аэропорт Внуково, что такое дырка от бублика, что одно из самых древних и известных лакомств – варенье. Так, например, А.С. Пушкин очень любил берсеневое варенье, то есть сваренное из берсеня, как раньше называли крыжовник.

На выставке представлена коробка из-под соломки «Товарищество А.И. Абрикосова Сыновей», имеющая 100-летний возраст коробка упаковочная для халвы кондитерской фабрики братьев Максимовых, несколько коробочек из-под леденцов (монпансье) разных годов выпуска. И пусть упаковка из-под пастилы и зефира 2021 года, эти сладости выпущены по старинному рецепту.

Кроме книг на выставке представлены и журнальные публикации. Так в журнале «Химия и жизнь ХХI век» в рубрике «Что мы едим» на протяжении нескольких лет публиковались статьи Н. Ручкиной «Халва», «Пастила и зефир», «Лимонад», «Мармелад», «Мороженое».

Через историю сладостей мы узнаем много интересного о культуре и жизни нашей страны. Уверены, посетив выставку, читатель обязательно откроет для себя что-то новое и вспомнит любимые сладости родом из детства.

Литература

- Васнецова, А. История сладостей / Алена Васнецова ; худож. Инна Багаева. – Москва : Росмэн, 2019. – 48 с. : ил. – (История всех вещей).

- Двоскина, Е.Г. А Саша выйдет?: советское детство в историях и картинках / Евгения Григорьевна Двоскина. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. – 224 с. : ил. – (Ребята с нашего двора).

- Детская энциклопедия : познавательный журнал для девочек и мальчиков. N 5. Шоколад / сост. О. Остапчук. – Москва : Аргументы и факты, 2002. – 64 с. : ил.

- Детская энциклопедия : познавательный журнал для девочек и мальчиков. N 3. Мороженое от «А» до «Я» / сост. С.Д. Охлябинин. – Москва : Аргументы и факты, 1999. – 72 с. : ил.

- Зайцева, Е. Мороженое Хорошо-с! : что приятно вспоминать и уплетать на исходе жаркого лета // Родина. – 2018. – N 8. – С. 90-93.

- Зилов, Л.Н. Шоколад / Лев Николаевич Зилов ; худож. В.И. Иванова. – Репр. изд. – Москва : Арт Волхонка, 2017. – 32 с .: ил. – (Детям будущего. Что из чего. Книги 1920-х 1930-х годов).

- Иванов, С.А. 1000 лет озарений : История вещей / Сергей Аркадьевич Иванов. – Москва : Слово, 2002. – 220 с. : ил.

- Кулинарное путешествие по СССР / авт. текста О. Мироненко, Т. Ивашкова. – Москва : Мир энциклопедий Аванта+ ; АСТ, 2013. – 120 с. : ил. – (Советский стиль).

- Мурашова, Е. Когда бабушка и дедушка были маленькими / Екатерина Мурашова, Наталья Майорова ; худож. Екатерина Бауман. – Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. – 72 с. : ил.

- Ручкина, Н. Мороженое // Химия и жизнь. – 2012. – N 5. – С. 54-55.

- Ручкина, Н. Пастила и Зефир // Химия и жизнь. – 2015. – N 5. – С. 54-55.

- Ручкина, Н. Шоколадная история // Читаем вместе. –2012. – N 3. – С. 41.

- Ручкина, Н. Шоколадная история. Век ХIХ // Читаем вместе. – 2012. – N 4. – С. 43.

- Сделано в СССР : символы советской эпохи / ред. В. Озкан. – Москва : Мир энциклопедий Аванта+ ; АСТ, 2013. – 224 с. : ил.

- Чупрун, М.А. Жевательная резинка: трагедия или прогресс человечества? // Химия. Первое сентября. – 2013 – N 3. – С. 50-56.

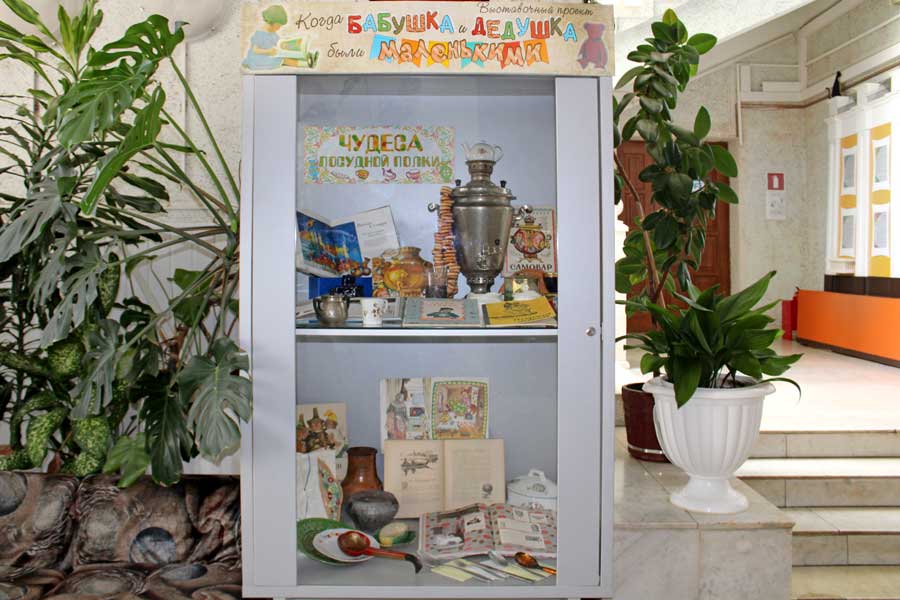

С 8 сентября 2021 года в холле первого этажа работает выставка «Чудеса посудной полки», подготовленная сотрудниками отдела «Отрочество. Юность» в рамках проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькими».

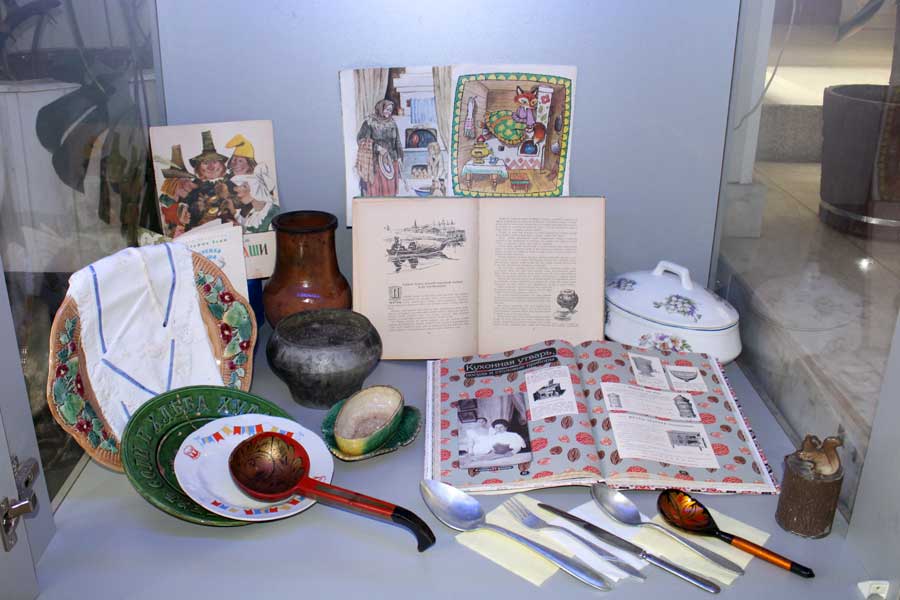

Многие кухонные принадлежности имеют интересную и древнюю историю. Показать и рассказать о каждой из них на одной выставке не представляется возможным. Тем более, что существующее социальное расслоение общества проявляется в обладании и использовании в обиходе разной посуды: у одних есть много дорогих вещей высокого качества, а у других – только самые необходимые и простые предметы. Именно они, в основном, представлены в экспозиции.

Например, домашняя утварь крестьян была однообразной: глиняные миски, деревянные ложки и вилки (хотя и это было большой редкостью). Сначала люди придумали нож, и оказалось что можно не ломать, а разрезать – раньше они этого не знали. Первые ножи были каменными, затем их стали делать из обожженного дерева и костей. С изобретением металла люди начали применять для изготовления ножей бронзу, а позднее – медь, золото и серебро. Более шестисот лет назад ножами начали пользоваться в королевских домах. Точного ответа, когда появилась первая вилка дать не может никто, но как она выглядела известно: она была всего лишь с одним зубцом и такого размера, что напоминала боевое оружие. Вилка служила не для еды, а для извлечения из котлов больших кусков мяса. В России первые вилки появились при царе Алексее Михайловиче, но за царским столом их подавали только самым уважаемым гостям. Великий император Петр I сначала обязал пользоваться за столом вилками знать, и постепенно, подражая им, этим прибором начал пользоваться и простой народ. Такую интересную и древнюю историю имеет и другая посуда. Подробно о столовых принадлежностях помогут узнать книги Светланы Лавровой «Загадки и тайны обычных вещей», Екатерины Малининой и Ильи Бутмана «Жизнь привычных вещей», Елены Лаврентьевой «Милые будни», представленные на выставке.

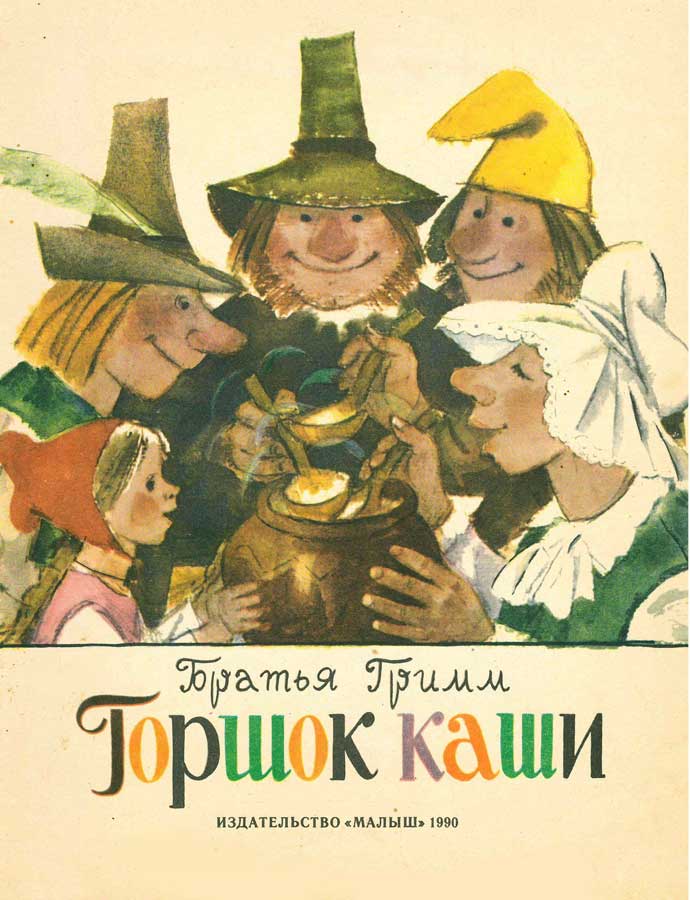

В крестьянских домах все варилось в горшках или чугунках разных размеров: щи, каша, картошка. С помощью ухвата они помещались в печь и вынимались оттуда. Изображение печи, ухвата, горшка можно найти на страницах многих произведений: сказке «Заюшкина избушка», рассказе Любови Воронковой «Бабушкины дела», книге братьев Гримм «Горшок каши». Эти книги также представлены в экспозиции.

Печные горшки существовали даже в те далекие времена, когда не было ни ложек, ни вилок. Все они были сделаны из глины. Интересно, что печной горшок является родственником чашкам, фарфоровому чайнику, сахарнице и тарелке. Эту историю мы узнали из книги М. Ильина и Е Сегал «Рассказы о том, что тебя окружает».

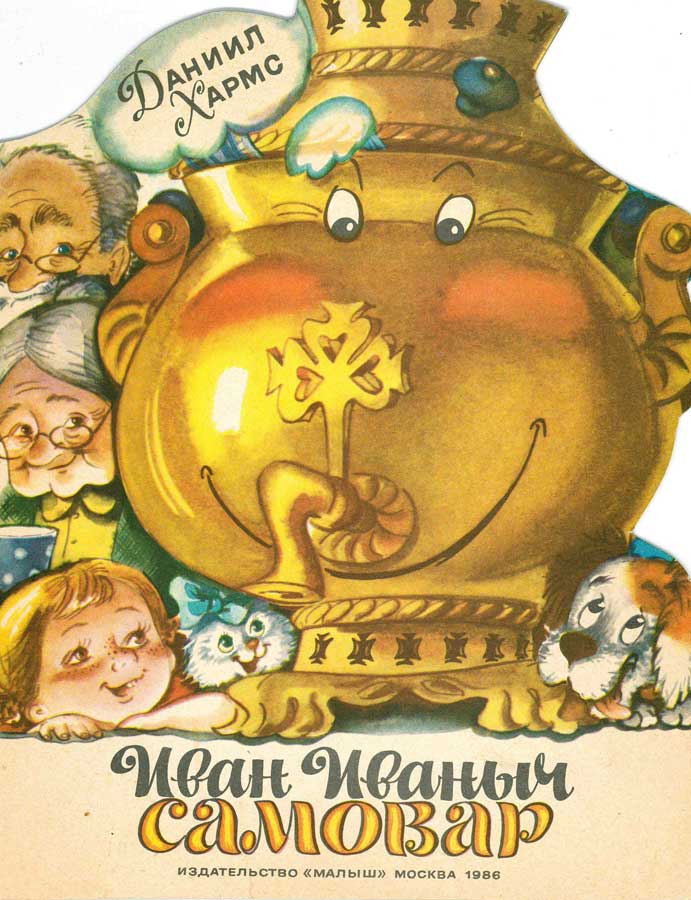

Украшением избы и гордостью хозяина был самовар: до блеска начищенный он, как правило, стоял на специальной подставке у печи. Этому предмету посвящено множество стихотворений, пословиц, поговорок, рассказов и сказок, и всегда он представляется литературным героем с сильным и своенравным характером (например, в стихах, которые написали Даниил Хармс «Иван Иванович Самовар» и Юрий Коринец «Самовар»).

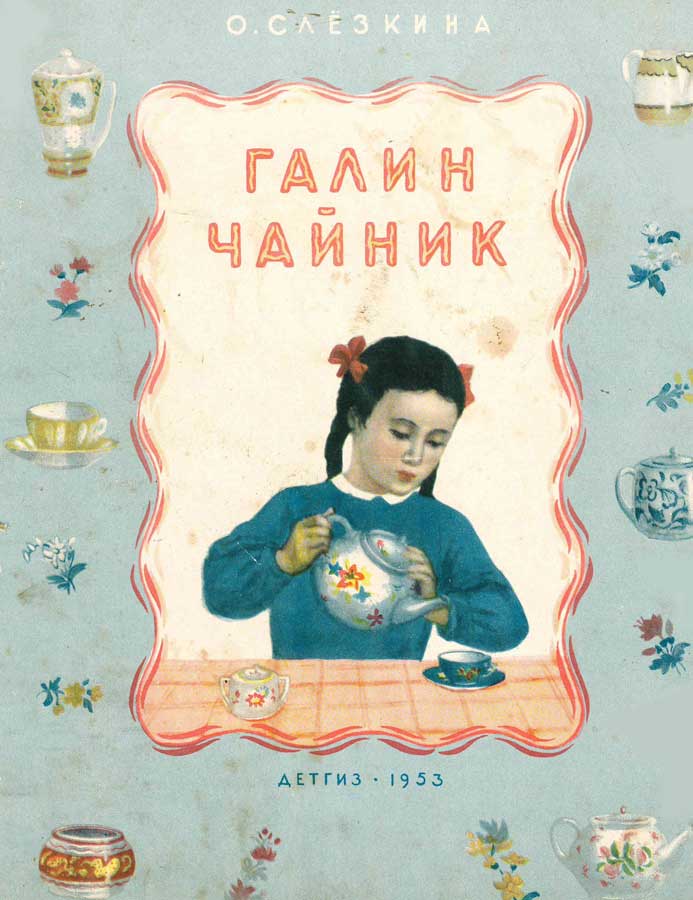

В двадцатом веке в деревенских избах и домах бедных горожан чаще всего использовалась фарфоровая и фаянсовая посуда. Производство фарфора, зародившееся в средине XVIII столетия, спустя 100 лет было настолько развито, что его стали специально изготавливать для народных нужд. Крупный фабрикант Попов, владеющий фарфоровым заводом близ города Дмитрова под Москвой, начал выпуск чайных чашек с блюдцами, чайников и другой посуды, рассчитанной на крестьянские, мещанские и купеческие вкусы: с яркой росписью цветочным орнаментом, любимыми в народе крупными розанами. К началу прошлого века фабрика Попова и многие другие фарфоровые заводы были скуплены предпринимателями Кузнецовыми, продолжившими это направление в производстве. На нашей выставке можно увидеть и образцы этих изделий.

Приглашаем всех желающих познакомиться с выставкой «Чудеса посудной полки» библиотеку.

Список книг представленных на выставке:

- Беловинский, Л.В. Вещи XX века в рисунках и фотографиях / Леонид Васильевич Беловинский ; худож. К.Ю. Валенкова. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 112 с. : ил. – (Речь о России).

- Биткина, С. Подстаканник / Светлана Биткина // Родина. – 2016. – N 10. – С. 82-83.

- Буровик, К.А. Популярная энциклопедия вещей : исторический магазин / Ким Александрович Буровик. – Москва : Дрофа-Плюс, 2004. – 192 с. : ил.

- Волков, В.М. Русская деревня : труд, быт и нравы наших предков / Владимир Михайлович Волков. – Москва : Белый город, 2005. – 48 с. : ил. – (История России).

- Гайдар, А.П. Голубая чашка / Аркадий Петрович Гайдар ; рис. Давида Александровича Дубинского.– Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1974. – 28 с. : ил.

- Гримм Братья, Горшок Каши / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм. – Москва : Малыш,1990. – 15 с. : ил.

- Зайцева, Е. Самовар кипит – уходить не велит! / Екатерина Зайцева // Родина. – 2017. – N 7. – С. 90-93.

- Ильин, М. Рассказы о том, что тебя окружает / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Детгиз, 1958. – (Школьная б-ка для нерусских школ). Кн. 2 : Откуда приходят вещи / М. Ильин, Е.А. Сегал ; рис. А. Годова, др. – 1958. – 174 с. : ил.

- Коринец, Ю. Самовар / Юрий Коринец ; рис. Ю. Молоканова. – Москва : Малыш, 1973. – 95 с. : ил.

- Лаврентьева, Е. Милые будни : интерьер и предметы домашнего обихода в фотографиях и воспоминаниях конца XIX – начала XX века / Елена Лаврентьева. – Москва : Этерна, 2012. – 256 с. : ил. – (Проект «Семейные архивы»).

- Лаврова, С.А. Загадки и тайны обычных вещей / Светлана Аркадьевна Лаврова. – Москва : Белый город, 2008. – 48 с. : ил. – (Энциклопедия тайн и загадок).

- Малинина, Е.В. Жизнь привычных вещей / Екатерина Малинина, Илья Бутман. – Москва : Белый город ; Воскресный день, 2014. – 94 с. : ил.– (Моя первая книга).

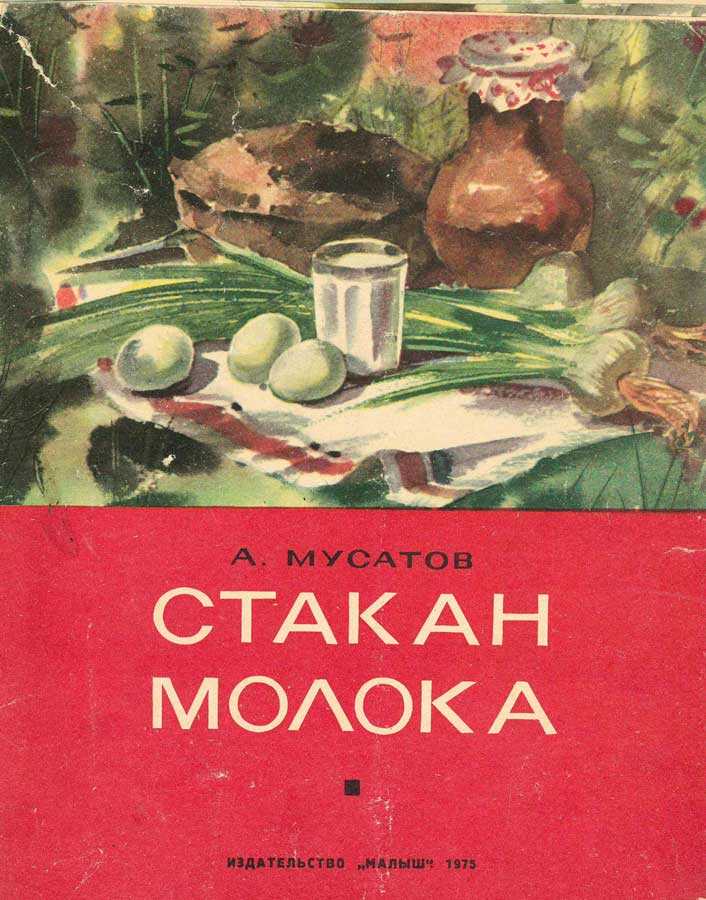

- Мусатов, А.И. Стакан молока / Алексей Иванович Мусатов. – Москва : Малыш,1975. – 12 с. : ил.

- Пермяк, Е. Как самовар запрягли / Евгений Пермяк. – Москва : Малыш, 1985. – 12 с. : ил.

- Русская изба : иллюстрированная энциклопедия / сост. Д. Баранов, О. Баранова, Е. Мадлевская, др. – Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 1999. – 376 с. : ил. – (История в зеркале быта).

- Славная, А. Утварь : кухонная и столовая посуда / Алла Славная // Библиополе. – 2009. – N 10. – С. 66-72.

- Слезкина, О.К. Галин Чайник / Ольга Константиновна Слезкина ; рис. Е. Родионовой. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1953. – 16 с. : ил. – (Библиотечка детского сада).

- Хармс, Д. Иван Иванович Самовар / Даниил Хармс ; рис. М. Рудаченко. –Москва : Малыш,1986. – 16 с. : ил.

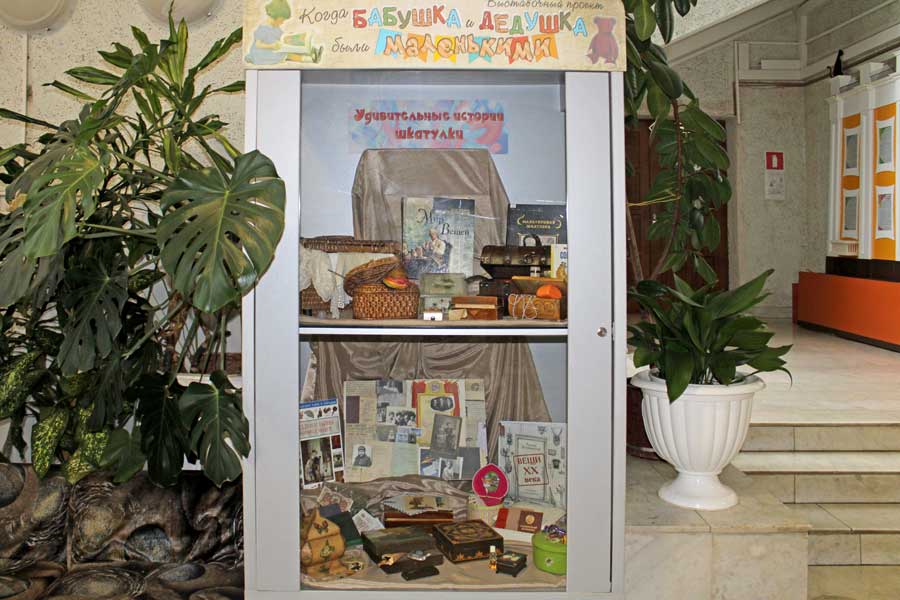

С 12 ноября 2021 года в выставочном кубе, расположенном в холле первого этажа библиотеки, начала работу экспозиция «Удивительные истории шкатулки», подготовленная в рамках проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькие».

Сундук, ковчежец, ларь, короб, шкатулка, укладка, скрыня… Все эти названия относятся к простейшему и древнейшему предмету мебели – четырехугольному ящику, предназначенному для хранения всего что угодно: драгоценностей, съестных припасов, книг, посуды, одежды, денег – от самого сокровенного до самого обыденного. Заглянуть в историю сундука поможет выставка, содержащая не только книги из ретрофонда, но и вещи, которыми пользовались в быту наши бабушки и дедушки. В библиотеке хранится сундук, относящийся к предметам крестьянского быта, однако разместить его в экспозиции невозможно, поэтому мы предложили вниманию читателей его миниатюрную копию. На прекрасно иллюстрированных страницах энциклопедии «Мир Вещей» можно увидеть сундуки и другие предметы быта, являющиеся произведениями искусства. Они служили главным украшением интерьера в дворцах знати и домах богатых горожан. Сюжет детективной истории ивановского писателя Игоря Жукова «Сокровища прабабушки-княжны» выстроен также вокруг сундука. Герои повести-сказки – начитанный песик Фафик, сказочник Семен Семенович и шеф уголовной полиции полковник Линк – вступают в битву с матерыми преступниками за старинный клад.

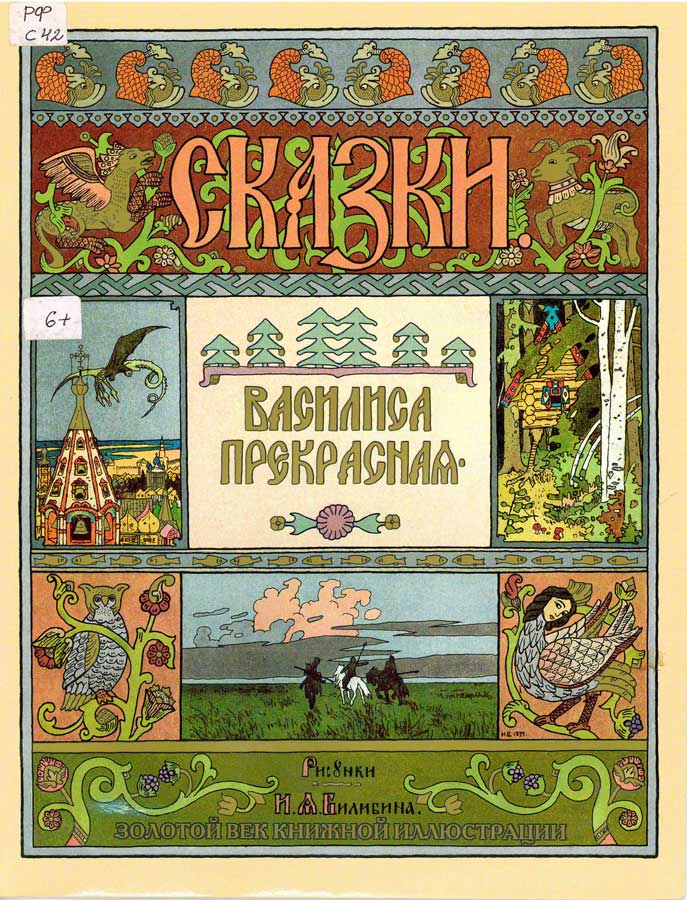

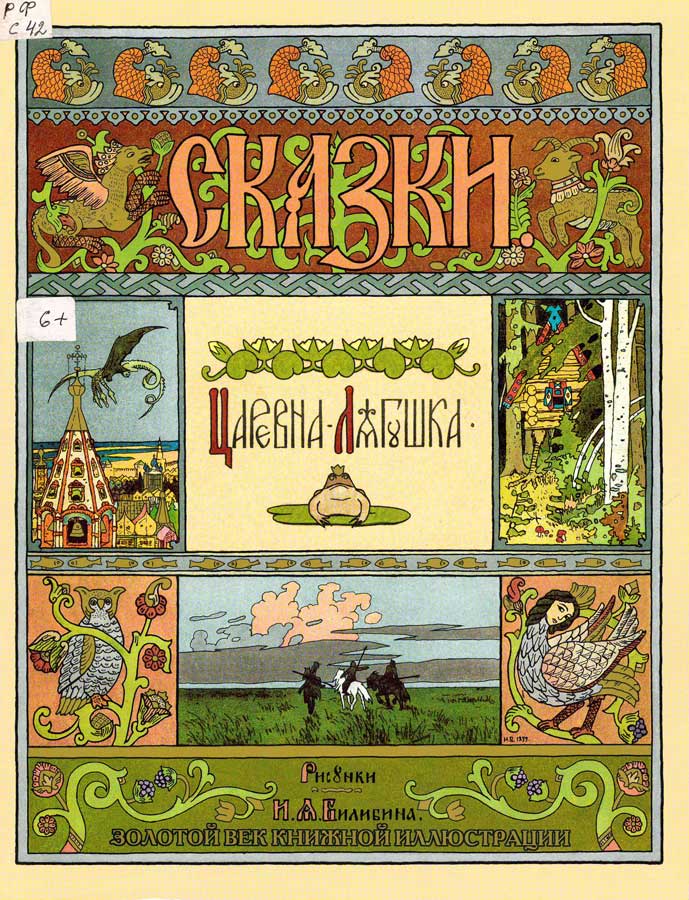

Родственником сундука является ларец. В Древней Руси они имелись в каждом доме. Считается, что ларцы произошли от дамских сундуков, распространенных в Средневековье. В основном в них хранились памятные мелочи, романтическая переписка, драгоценности. Их изображение можно найти на страницах детских книг. В русских волшебных сказках в ларце хранится смерть Кощеева, поэтому на выставке представлены книги «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Василиса Прекрасная», в которых встречается этот персонаж.

Со временем для хранения одежды появились специальные шкафы, а вот украшения продолжали убирать в небольшие сундуки – шкатулки. Это слово получило широкое распространение в русском языке в конце XVI века и в значении «коробочка, ларец, ящичек» встречается во многих славянских языках. В начале шкатулки были простыми деревянными ящичками с крышкой. Их украшали рисунками, резьбой, оформляли драгоценными камнями, обивали внутри красивой тканью. В силу этого шкатулки были востребованы в основном у богатых людей и использовались для хранения ценных предметов. Позже их стали делать из камня, металла и керамики, что сделало их более доступными. В книге Елены Лаврентьевой «Милые будни: интерьер и предметы домашнего обихода в фотографиях и воспоминаниях конца XIX - начала XX века» кроме описания утвари, посуды, безделушек можно найти и описание предметов, в том числе шкатулок, в которых хранилось женское рукоделие, украшения, так любимые юными барышнями. Они с трепетом открывали бабушкины шкатулки и разглядывали бусы, нежнейшие сережки, хрустальные подвески, изящные колечки… В экспозиции представлены шкатулки из личной коллекции художественного руководителя театра книги «Корноватка» Ольги Шишкиной.

Многие вещи в наших домах хранят историю семьи. Каждый ребенок однажды задается вопросом, кто были его дедушки и бабушки, какое отношение имеют к нему люди на старых семейных снимках. Интересно, что, когда не хватало места в альбомах, фотографии хранили в шкатулках. Также в них можно было найти документы: трудовые книжки, профсоюзные билеты, грамоты, метрики из роддома, письма и поздравительные открытки. У Александра Свистунова есть такие строчки:

Храните читаные письма –

В них весть о нас, в них мнится нить,

Все то, что ныне, все, что присно,

Могущая соединить…

Свидетельства эпохи хранят память через годы и века, связывая прошлое с настоящим. Они могут послужить поводом для важного разговора с детьми о комсомольской молодости, трудовом стаже, путевках по профсоюзным линиям и т.д.

Список литературы:

- Бажов, П.П. Малахитовая шкатулка : уральские сказы / Павел Петрович Бажов ; рис. В. Баюскина. – Москва : Гослитиздат, 1948. – 566 с. : ил.

- Беловинский, Л.В. Вещи XX века в рисунках и фотографиях / Леонид Васильевич Беловинский ; худож. К.Ю. Валенкова. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 112 с. : ил. – (Речь о России).

- Жуков, И.А. Сокровища прабабушки-княжны : сказка-детектив / Игорь Аркадьевич Жуков ; худож. И. Бордей. – Москва : РуДа, 2021. – 124 с. : ил.

- Литвина, А. История старой квартиры / Александра Литвина ; худож. А. Десницкая. – Москва : Самокат, 2017. – 56 с. : ил.

- Лаврентьева, Е. Милые будни : интерьер и предметы домашнего обихода в фотографиях и воспоминаниях конца XIX – начала XX века / Елена Лаврентьева. – Москва : Этерна, 2012. – 256 с. : ил. – (Проект «Семейные архивы»).

- Сказки. Василиса Прекрасная / рис. И.Я. Билибина. – Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2014. – 15 с. : ил. – (Золотой век книжной иллюстрации).

- Сказки. Марья Моревна / рис. И.Я. Билибина. – Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2014. – 14 с. : ил. – (Золотой век книжной иллюстрации).

- Сказки. Царевна-Лягушка / рис. И.Я. Билибина. – Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2014. – 15 с. : ил. – (Золотой век книжной иллюстрации).

- Современная энциклопедия Аванта + / гл. ред. В. Володин. – Москва : Аванта+.

- Т. 4 : Мир вещей. – 2003. – 444 с. : ил.

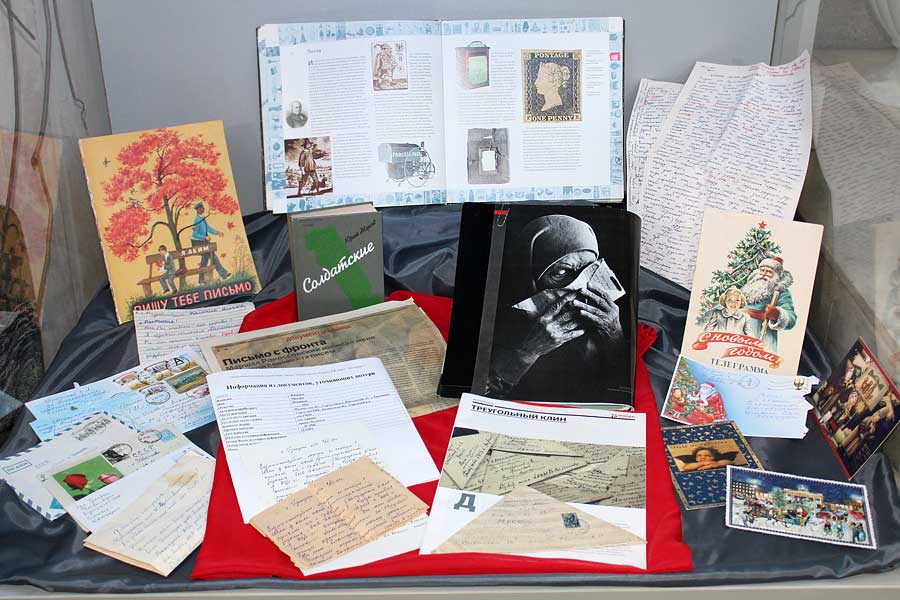

«Пишу тебе бумажное письмо» – выставка с таким названием начала работу в холле первого этажа библиотеки 12 января 2022 года. Экспозиция стала продолжением проекта «Когда бабушка и дедушка были маленькими».

Известно, что письмо занимает важное место как в сфере личной жизни человека, так и в области официально-деловых отношений. История письма лишь немного короче истории человеческого общества. Ведь потребность в общении была у людей, даже когда на Земле не существовало письменности. В этот период письмом могли служить хитро обломанная ветка, сложенные в определенном порядке камни и кости, а также рисунки, выполненные на дереве или камне. В процессе развития человеческого общества появилась письменность, росла культура письма. Вехами на его пути были пергаментные свитки, береста, и, наконец, бумага. Совершенствовались и способы его передачи. Сегодня мы все реже отправляем письма в конверте, а пользуемся электронными сообщениями.

Книга А.Н. Вигилева «История отечественной почты», представленная на выставке, посвящена истории русской почты. В издании отражен период с первого летописного упоминания о пересылке вести (известия) на Руси в 885 году до 1782 года, когда был создан единый орган управления средствами связи – Главное почтовых дел правление. Автор подробно останавливается на процессе зарождения регулярной почтовой гоньбы, на деятельности военно-полевых почтальонов, на первых в мире регулярных почтовых перевозках по Балтийскому морю. Также рассказывает о создании самого длинного в мире почтового тракта из Петербурга на Камчатку.

Среди предметов, используемых в оформлении экспозиции, – почтовый ящик, посылка, ручки (письменная принадлежность), сумка почтальона с корреспонденцией, дополнением к которой является книга К.Д. Ушинского с одноименным названием.

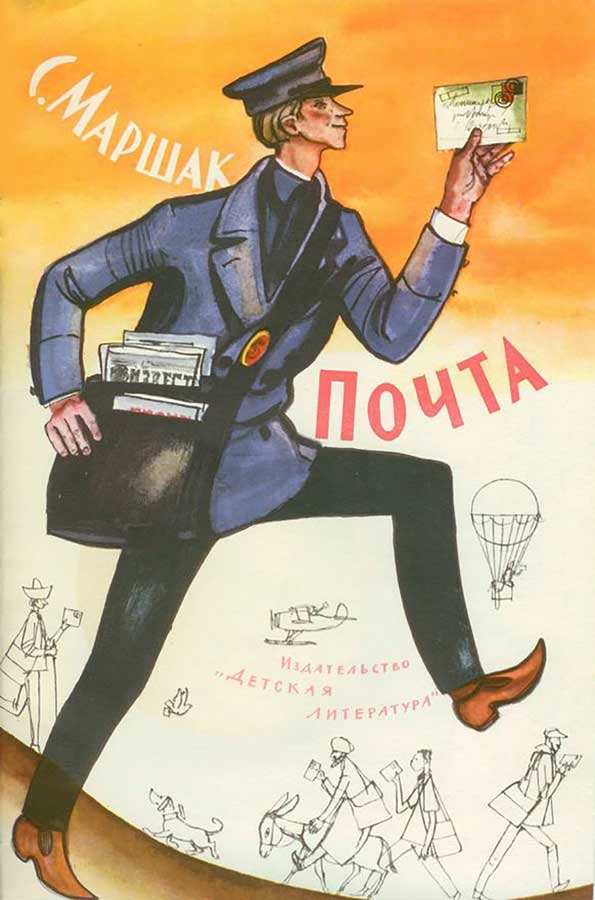

Почтальон часто был героем детских книг. Юным читателям хорошо знакомы строки из книги С.Я. Маршака «Почта», рассказывающей о том, как письмо путешествует по свету.

Кто стучится в дверь ко мне

С толстой сумкой на ремне,

С цифрой 5 на медной бляшке,

В синей форменной фуражке?

Это он,

Это он,

Ленинградский почтальон…

Для многих поколений детей любимым книжным почтальоном стал Печкин из повести Э.Н. Успенского «Дядя Федор, пес и кот». А герои стихотворения Я.Л. Акима не хотели получать письмо, адресованное неумейке. Эти произведения представлены на нашей выставке.

Современные люди все чаще пользуются электронной почтой, забывая эпистолярное искусство и утрачивая наследие прошлого. Словом «эпистолярный» мы обязаны грекам. Они же подарили миру и первого классика жанра – афинянина Эпикура. А потом были Сенека и Спиноза, Гете и Гейне, Мюссе и Честерфилд… Грозный, Карамзин, Тургенев, Блок, Горький... и, конечно, Чехов.

Эпистолярная художественная литература выполняет эстетическую функцию, помогает проникнуть в мир общения различных эпох. На нашей выставке этот жанр представлен «Письмами о добром и прекрасном» Д.С. Лихачева, являющимися отеческим наставлением пожилого мыслителя юношеству. Автор рассказывает очень просто о главном: смысле жизни и духовных ценностях, добре и зле, памяти и культуре, о том, что делает человека человеком.

Кроме художественных посланий есть официально-деловые письма (на выставке они представлены конвертами, адресованными нашей библиотеке), а также частные, не предназначенные для публикации. К последним относятся письма от друзей и близких, уехавших в командировку, поездку, на учебу или за рубеж. В них от отправителя ждали рассказа о том, чем он занимается, как себя чувствует; интересных историй о новых знакомствах, впечатлений от увиденных достопримечательностей. Во многих семьях существует архив писем. Для нашей выставки письма предоставили сотрудники библиотеки, среди них забытый вид послания – телеграмма-поздравление с Новым 1959 годом.

Главную часть экспозиции составляют письма военных лет, которые несут историческую ценность. Одно из них датировано 6 июня 1941 года. Его автор – Михаил Иванович Жильцов, призванный в Советскую армию в 1940 году. В письме он сообщает, что его часть переведена в город Гродно Белорусской ССР. Михаил пропал без вести в июле 1941 года. Другое письмо-треугольник послевоенного периода (1945 год) из личного архива художественного руководителя театра книги «Корноватка» О.Л. Шишкиной. За четыре года Великой Отечественной войны почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем.

Храните читаные письма –

В них весть о нас, в них мнится нить,

Все то, что ныне, все, что присно,

Могущая соединить…

Не для того же родились мы,

Чтоб как пустой растаять звук,

Пускай прочтет хотя бы письма

Не говоривший с нами внук...

А.С. Свистунов

Список литературы

- Аким, Я. Неумейка / Яков Аким ; рис. Г. Огородникова. – Москва : Детская литература, 1984. – 16 с. : ил. – (Мои первые книжки).

- Аким, Я. Пишу тебе письмо : стихи / Яков Аким ; рис. Н. Устинова. – Москва : Детская литература, 1975. – 28 с. : ил.

- Богат, Е.М. Что движет солнце и светила: любовь в письмах выдающихся людей / Евгений Михайлович Богат. – Москва : Детская литература, 1978. – 383 с. : ил. – (Люди. Время. Идеи).

- Вигилев, А.Н. История отечественной почты / Александр Николаевич Вигилев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 311 с. : ил.

- Жуков, Ю. Солдатские думы : о чем рассказывали письма с фронтов Великой Отечественной войны / Юрий Жуков. – Москва : Советская Россия, 1987. – 368 с.

- Иванов, С.А. 1000 лет озарений. История вещей / Сергей Аркадьевич Иванов. – Москва : Слово, 2002. – 220 с. : ил.

- Лихачев, Д.С. Мысли о жизни. Письма о добром / Дмитрий Сергеевич Лихачев. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2014. – 576 с. : ил. – (Персона. Биографии, автобиографии, мемуары).

- Маршак, С.Я. Почта / Самуил Яковлевич Маршак ; рис. Ф. Лемкуля. – Москва : Детская литература, 1988. – 16 с. : ил.

- Скропышева, В.Г. К вашим услугам почта / В.Г. Скропышева, Е.Л. Карлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 193 с.

- Успенский, Э.Н. Дядя Федор, пес и кот : повесть-сказка / Эдуард Николаевич Успенский ; худож. Л. Хачатрян. – Москва : Росмэн, 1998. – 112 с. : ил.

- Ушинский, К.Д. Сумка почтальона / Константин Дмитриевич Ушинский. – Москва : Детская литература, 1977. – 32 с. : ил.

- Чагадаева, О. Письмецо в конверте // Родина. – 2021. – N 10. – С. 11-25.

«Свет в доме: от лучины до электрической лампочки» – выставка с таким названием начала работу 2 марта 2022 года в выставочном кубе, в холле первого этажа.

Кто же не знает электрической лампочки! Мы видим ее всюду – дома и на улице, в подъезде и в театре, в автобусе и на самолете. Трудно перечислить все случаи применения лампы. Электрическое освещение стало для нас обычным явлением. Однако было время, когда о «свете без огня» мечтали лишь немногие ученые.

Сначала свет и тепло давало одно и то же устройство – очаг. Потом их разделили, ведь для освещения комнаты необязательно разжигать целую печку, достаточно одной щепочки – лучины, которая просуществовала до XIX – начала XX века, от нее было много дыма, копоти и пожаров. Богатые люди пользовались масляными лампами. На смену им пришли восковые свечи. Они были неудобны в обращении: они коптили, приходилось снимать нагар. Поэтому мастера не переставали думать об улучшении освещения. В результате появились газовые фонари. Яркое, удобное, чистое газовое освещение XIX века люди восприняли с восторгом. А потом в обиход пришло электричество.

С изобретением электрической лампочки связано несколько фамилий: Дэви, Эдисон, Лодыгин, Яблочков и Петров. В книге Я. Голованова «Этюды об ученых» содержатся интересные рассказы о вкладе специалистов разных стран в историю науки и техники.

О длинном пути превращений, о цепи небольших, но очень важных изменений осветительных приборов интересно и увлекательно рассказывается в книгах М. Ильина «Рассказы о том, что тебя окружает. Откуда приходят вещи», С. Лавровой «Загадки и тайны обычных вещей» и в детской энциклопедии «Я познаю мир: История вещей». История создания электрической лампочки отражена и на страницах книги А. Данцигер с одноименным названием.

В предметный ряд выставки вошли керосиновая лампа, свечи, карманные фонарики. Каких только фонарей нет! И светодиодный, и механические жучки, и аккумуляторные, и батарейные. В центре экспозиции, конечно же, – электрическая лампочка.

В начале XX века в большинстве помещений под потолком на проводе висела одна лишь лампочка. В учреждениях были жестяные абажуры в виде неглубокой тарелки, снаружи покрытой зеленой или синей эмалевой краской, а изнутри – белой эмалью. Люди побогаче могли повесить в комнате красивый абажур. Привычные нам люстры стали появляться позже, в конце 50-х годов ХХ века. В 60-е годы в новых квартирах с низкими потолками они уже были неудобны, и, вместо старых люстр, стали использовать легкие, плоские, нередко расписанные плафоны. Обо всем этом можно прочитать в книге Л. Беловинского «Вещи XX века в рисунках и фотографиях».

Свечи, масляные и электрические лампы встречаются и на страницах художественных произведений: в сказке «Волшебная лампа Алладина», в стихах А.С. Пушкина, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака.

А вот строчки из стихотворения С.Я. Маршака «Вчера и сегодня»:

…Лампа плакала в углу,

За дровами на полу:

– Я голодная, я холодная!

Высыхает мой фитиль.

На стекле густая пыль.

Почему – я не пойму –

Не нужна я никому?

Познакомилась в столовой

Я сегодня с лампой новой.

Говорили, будто в ней

Пятьдесят горит свечей…

Спустя годы появилось неоновое освещение, люминесцентные лампы, лампы дневного света. Однако история лампочки на этом не закончилась…

Список литературы

- Беловинский, Л.В. Вещи XX века в рисунках и фотографиях / Леонид Васильевич Беловинский ; худож. К.Ю. Валенкова. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 112 с. : ил. – (Речь о России).

- Вентура, А. Свет и стиль / Анна Вентура. – Москва : БММ, 2001. – 131 с. : ил.

- Голованов, Я.К. Этюды об ученых / Ярослав Кириллович Голованов. – 3-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 415 с. : ил.

- Данцигер, А.С. Электрическая лампочка / А.С. Данцигер. – 2-е изд. – Москва – Ленинград : Гостехиздат, 1950. – 45 с. ил. – (Научно-популярная библиотека).

- Ильин, М. Рассказы о том, что тебя окружает. Откуда приходят вещи. Книга 2 / М. Ильин, Е. Сегал ; рис. А. Годова. – Москва : Детгиз, 1958. – 174 с. : ил.

- Лаврова, С.А. Загадки и тайны обычных вещей / Светлана Аркадьевна Лаврова. – Москва : Белый город, 2008. – 48 с. : ил. – (Энциклопедия тайн и загадок).

- Маршак, С.Я. Вчера и сегодня : стихи, сказки, прибаутки / Самуил Яковлевич Маршак ; рис. В. Гальдяева. – Москва : Дом : Просвещение, 1994. – 122 с. : ил.

- Нелльен, С. Стильная иллюминация вашего дома / Сюзанна Нелльен. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 89 с. : ил. – (Советы дизайнеров экстра-класса).

- Орлова, Н. Дом и то, что в доме : детская энциклопедия / Нина Орлова. – Москва : Росмэн-Издат, 2000. – 400 с. – (Что? Как? Почему?).

- Я познаю мир. История вещей : детская энциклопедия / авт. текста Н.Г. Орлова, К.А. Буровик ; худож. Е. Дягерева, Л. Сильянова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2002. – 512 с. : ил.

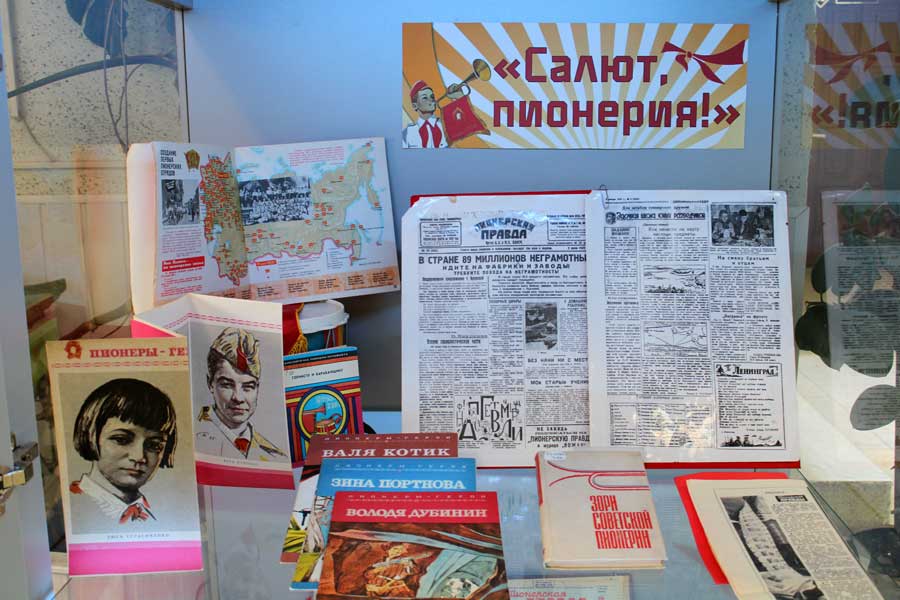

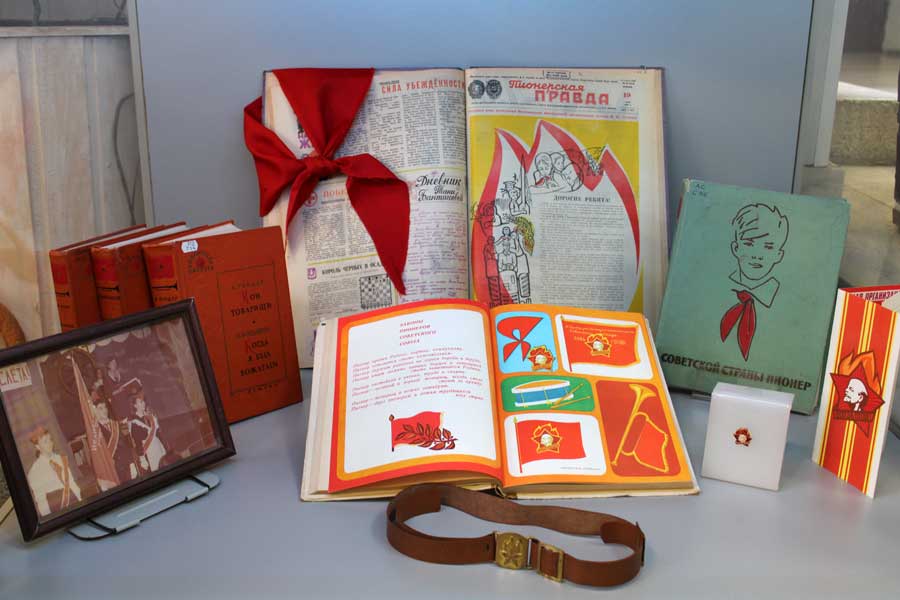

С 18 мая 2022 года в фойе ИОБДЮ начала работу книжная выставка «Салют, пионерия!». Экспозиция посвящена 100-летию Дня пионерии (в современной России – День детских общественных объединений).

Пионерами в Советском Союзе называли членов детских коммунистических групп, возникших в 1922 году. 19 мая того же года Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Эта дата считается днем рождения пионерской организации. Со временем она стала носить название Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина и была самым массовым детским объединением в стране.

Перед пионерской организацией была поставлена задача воспитывать детей «преданными делу Коммунистической партии, верными революционным, боевым и трудовым традициям советского народа». Важнейшей частью пионерских традиций были пионерские символы, атрибуты и ритуалы. Прием в пионеры проходил в торжественной обстановке. Часто это делалось в музеях, у памятников вождям и героям революции, во дворцах пионеров. Вступающий в ряды пионерской организации давал торжественное обещание.

Текст торжественного обещания юного пионера

«Я (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза».

После этого пионеру торжественно повязывали на шею красный галстук, который олицетворял частицу пролетарского знамени. Три его конца символизировали связь трех поколений: пионеров, комсомольцев и коммунистов. Помимо галстука пионер носил на груди значок с изображением В.И. Ленина и надписью: «Всегда готов!». Отряд пионеров имел флаг, горн и барабан. Был у юных ленинцев свой девиз. На призыв: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» – он должен был отвечать: «Всегда готов!» Существовало у пионеров и особое приветствие – салют: поднятая наискось перед лицом ладонь правой руки. Пионер должен был отдавать салют при подъеме флага СССР, во время исполнения государственного гимна, у памятников героям и революционерам. Своеобразным пионерским гимном стала песня «Взвейтесь кострами, синие ночи!»:

Взвейтесь кострами,

Синие ночи!

Мы – пионеры,

Дети рабочих.

Близится эра светлых годов.

Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Законы пионеров Советского Союза

- Пионер предан Родине, партии, коммунизму.

- Пионер держит равнение на героев борьбы и труда.

- Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины.

- Пионер настойчив в учении, труде и спорте.

- Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду.

Особенность выставка «Салют, пионерия!» состоит в том, что в экспозиции представлены книги и газеты из ретрофонда Ивановской областной библиотеки для детей и юношества.

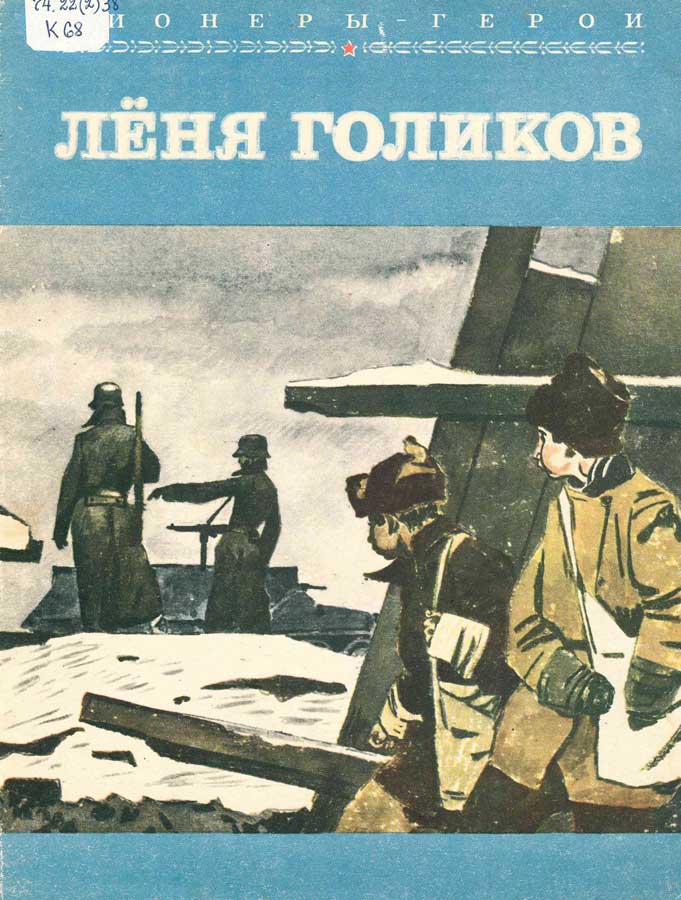

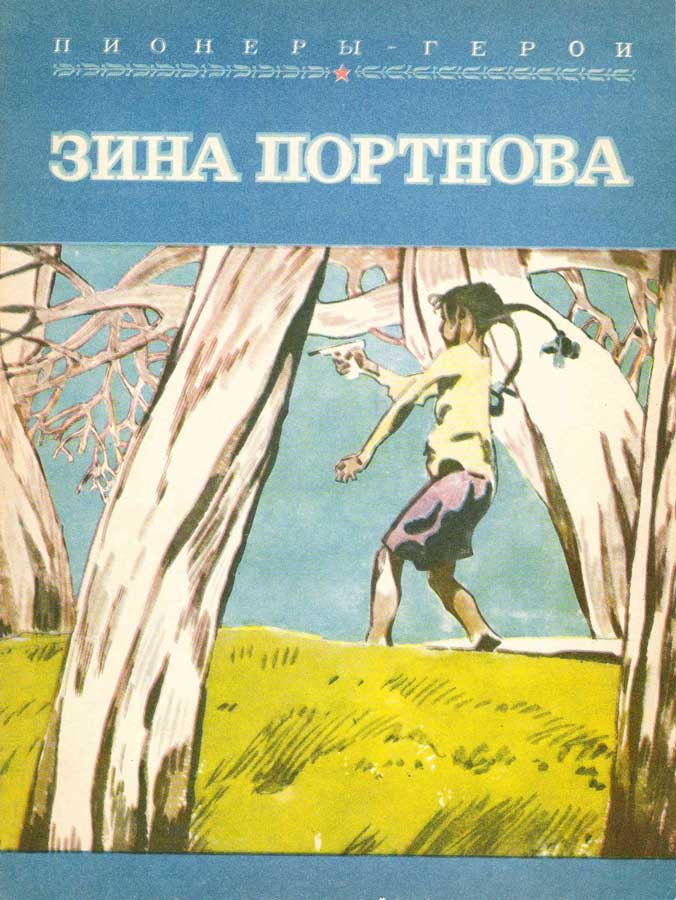

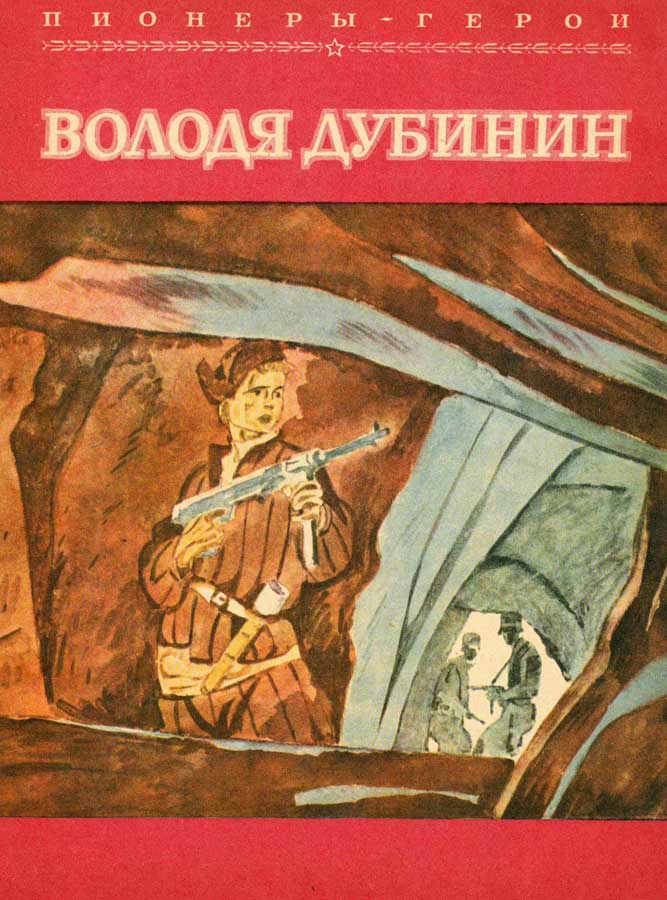

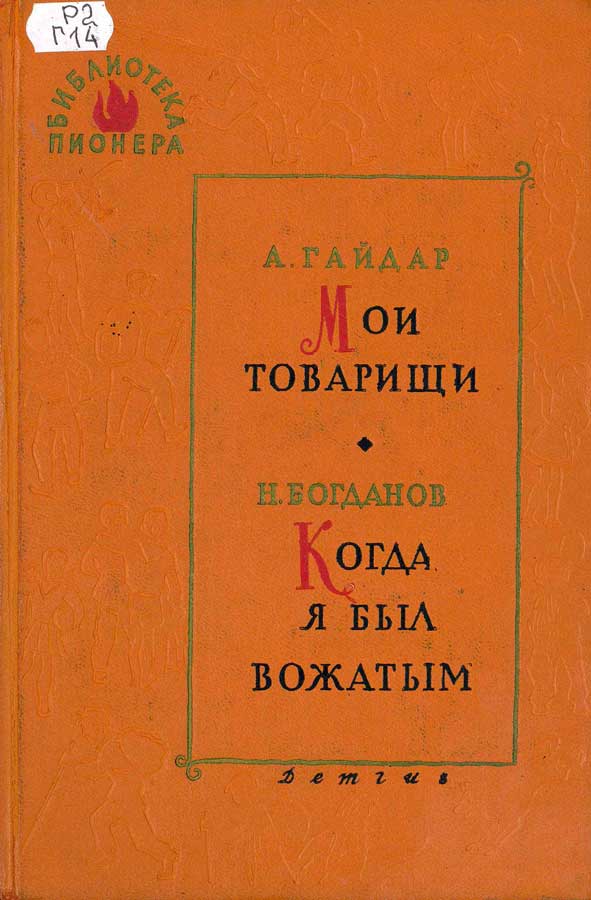

О зарождении и становлении Всесоюзной пионерской организации, о важных событиях в ее истории идет речь в книге «Зори советской пионерии». Портреты пионеров-героев взяты из альбома-выставки с аналогичным названием. Рядом расположены книги о жизни и подвигах юных ленинцев. «Книга вожатого» раскрыта на странице с законами пионеров Советского Союза и строками торжественного обещания юного ленинца. Кроме научно-популярных изданий, вниманию читателей представлена книжная серия «Библиотека пионера». Она издана к 40-летию пионерской организации и состоит из двенадцати томов. Это своего рода энциклопедия жизни нескольких поколений детей Советского Союза глазами авторов: А. Гайдара, Л. Кассиля, З. Воскресенской, С. Баруздина и других.

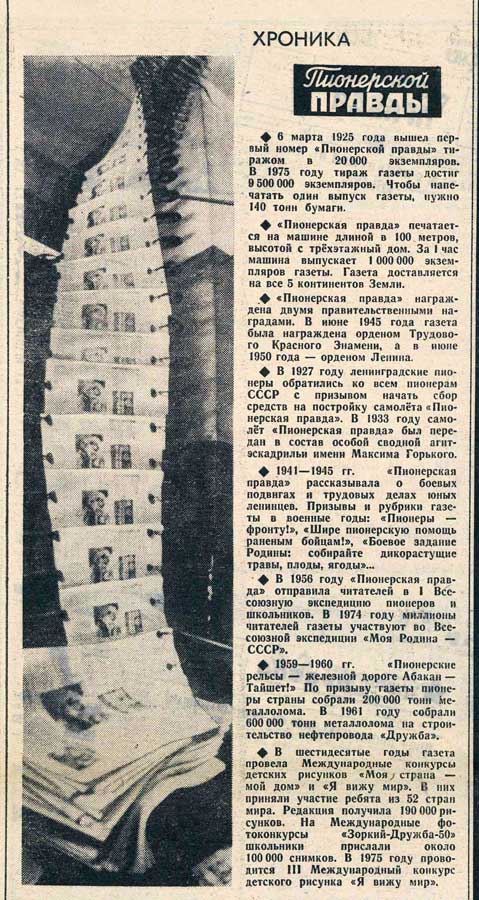

Содействие пионерской организации в воспитании подрастающего поколения оказывала газета «Пионерская правда». Ее первый номер вышел в марте 1925 года тиражом в 20000 экземпляров. В основании и развитии газеты активно участвовали советские партийные и общественные деятели, видные писатели и поэты: Н.К. Крупская, М.И. Ульянова, М. Горький, В.В. Маяковский, А.П. Гайдар, С.Я. Маршак и другие. «Пионерская правда» публиковала материалы о жизни советских пионеров и школьников, деятельности детских организаций. На выставке представлены фотографии одного из номеров газеты за 1929 год и за 3 января 1942 года. «Пионерская правда» периода Великой Отечественной войны рассказывала о боевых подвигах и трудовых делах юных ленинцев. Призывы и рубрики газеты в военные годы: «Пионеры – фронту!», «Шире пионерскую помощь раненым бойцам!», «Боевое задание Родины: собирайте дикорастущие травы, плоды, ягоды…». В фонде ИОБДЮ газета хранится с 1949 года. Некоторые номера подшивок представлены в экспозиции.

Дополнением к книжному ряду стала пионерская атрибутика: галстук, значки, барабан...

Список литературы

- Богданов, Н.В. Гори, пионерский костер! / Николай Владимирович Богданов ; рис. В. Трубкович. – Москва : Малыш, 1982. – 79 с. : ил.

- Гайдар, А.П. Мои товарищи / Аркадий Гайдар. Когда я был вожатым / Николай Богданов. – Москва : Детгиз, 1961. – 647 с. : ил. – (Библиотека пионера : избранные повести и рассказы ; 1).

- Зори советской пионерии : очерки по истории пионерской организации. 1917-1941 / сост. В.Г. Яковлев. – Москва : Просвещение, 1972. – 271 с.

- Кассиль, Л. Володя Дубинин / Лев Кассиль, Макс Поляновский. – Москва : Малыш, 1981. – 18 с. : ил. – (Пионеры-герои).

- Книга вожатого / сост. В.А. Таборко. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 351 с. : ил.

- Корольков, Ю. Леня Голиков / Юрий Корольков. – Москва : Малыш, 1980. – 26 с. : ил. – (Пионеры-герои).

- Мавр, Я. ТВТ / Янка Мавр. Невиданная птица / Юрий Сотник. Рассказы о веселых людях и хорошей погоде / Радий Погодин. – Москва : Детгиз, 1964. – 447 с. : ил. – (Библиотека пионера : избранные повести и рассказы ; 11).

- Набатов, Г. Зина Портнова / Григорий Набатов. – Москва : Малыш, 1979. – 18 с. : ил. – (Пионеры-герои).

- Наджафаров, Г. Валя Котик / Гусейн Наджафаров. – Москва : Малыш, 1979. – 18 с. : ил. – (Пионеры-герои).

- Пантелеев, А.И. Честное слово / Алексей Пантелеев. Добрый дом / Миколас Слуцких. Звездочка / Иван Василенко. – Москва : Детгиз, 1963. – 671 с. : ил. – (Библиотека пионера : избранные повести и рассказы ; 6).

- Советской страны пионер : рассказы / сост. Владимир Железников ; рис. А. Гапоненко. – Москва : Детгиз, 1959. – 588 с. : ил. – (Школьная библиотека).

- Соловейчик, С.Л. Про пионеров : книга для октябрят / Симон Львович Соловейчик ; худож. В. Винокур. – Москва : Детская литература, 1981. – 88 с. : ил.

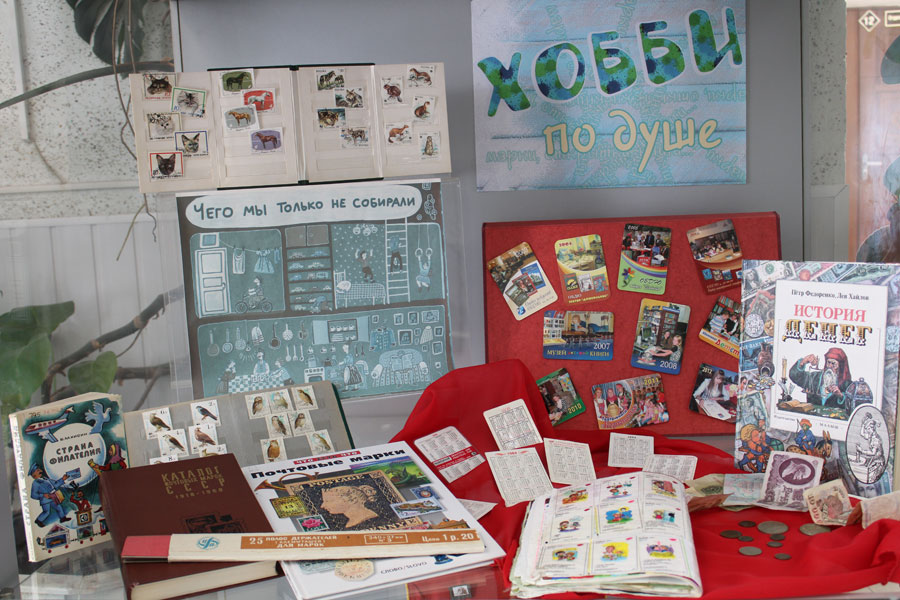

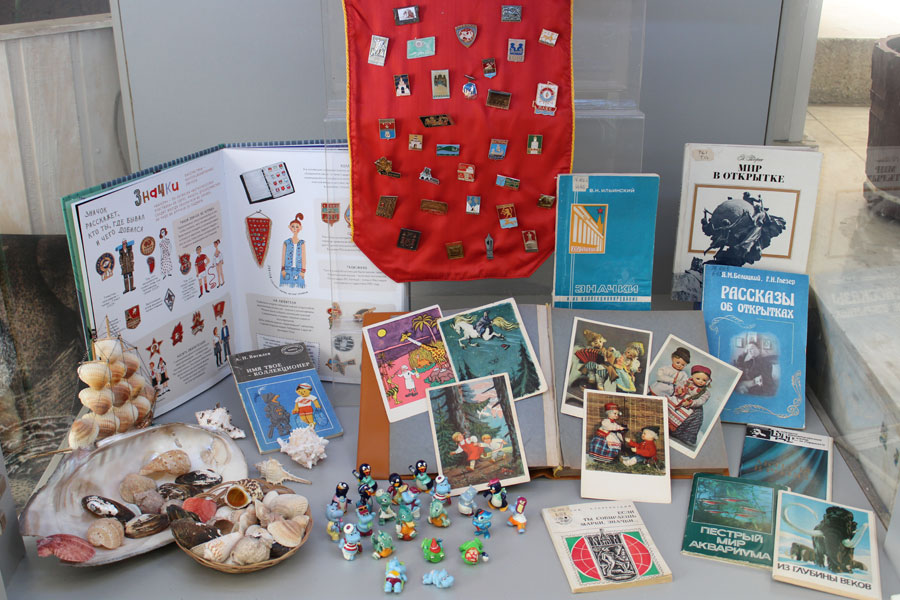

В фойе библиотеки работает выставка «Хобби по душе», продолжающая проект «Когда бабушка и дедушка были маленькими».

Согласно словарям, хобби – это род развлечения, занятие, не приносящее особой материальной выгоды, но доставляющее удовольствие. Человеку нужно только найти свое увлечение. Во времена СССР бабушки и дедушки наших юных читателей чего только не коллекционировали. Чаще всего это были марки, значки, открытки, карманные календари и прочее. Кто-то и сегодня бережно хранит свои коллекции в семейном архиве, а кто-то принес их в нашу библиотеку. Именно эти предметы из ретрофонда ИОБДЮ и представлены в экспозиции.

По данным ЮНЕСКО (специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), в мире насчитывается более трехсот миллионов коллекционеров марок – филателистов. Во все времена маркам всегда отдавалось предпочтение, так как собирать их проще всего. Они сами попадали в дом вместе с письмами, их оставалось только отделить от конвертов. На выставке представлены альбомы с марками, подобранными по тематическому признаку, и каталоги для филателистов. Когда и почему появились почтовые марки; как они изменялись; на какие виды подразделяются; какие из них считаются самыми редкими – обо всем этом речь идет в книге «Почтовые марки», вышедшей в серии «Что есть что» издательства «Слово».

Другой популярный в СССР вид собирательства – коллекционирование значков, относящееся к фалеристике (https://kartaslov.ru/значение-слова/фалеристика). В коллекции собирали значки, которые нравились, чем-то запоминались, были интересны. Обычно их объединяла определенная тема, например, города. Почти в каждой коллекции были значки-талисманы, значки спортклубов, которые размещали на вымпеле из ткани и вешали его на стену. Подробную информацию об истории значков, особенностях этого вида коллекционирования можно найти в книге В.Н. Ильинского «Значки и их коллекционирование».

Предметом коллекционирования были открытки с фотографиями актеров, изображениями кошек или собак, аквариумных рыбок и многого другого. Туристы привозили из поездок почтовые карточки с красивыми видами, а хозяйки собирали кулинарные открытки с рецептами. Со временем открытка приобрела значение уникального документа. Ее фактура, качество печати, тема на лицевой стороне, выходные данные на обороте – все это говорит о времени, когда она была выпущена, и о событиях, с ним связанных. Об удивительной науке филокартии речь идет в книге Я.М. Белицкого «Рассказы об открытках».

Устроители выставки представили вниманию читателей и коллекции карманных календарей, среди них – целая рекламная серия, выпущенная Ивановской областной библиотекой для детей и юношества.

Как оказалось, можно коллекционировать и спичечные этикетки, и писательские автографы, и марки автомобилей, монеты, ракушки, камни и многое другое. Круг интересов людей необычайно широк, необозрим мир увлечений и пристрастий. Об этом рассказывает И.В. Лукьянова в «Книге нашего детства». Это издание и выставка «Хобби по душе» помогут бабушкам и дедушкам, родителям наших юных читателей вспомнить свое детство и, возможно, привлечь детей и внуков к коллекционированию, пусть даже это будут игрушки из Kinder Сюрприза или вкладыши, размещенные в упаковке жевательной резинки.

Коллекционирование так увлекает, что порой на всю жизнь определяет творческую судьбу человека. Один из крупнейших геологов, академик А.Е. Ферсман с детских лет увлекался подбором минералов, В.И. Даль собирал незнакомые слова и пословицы. Может быть и среди читателей нашей библиотеки есть будущие Третьяковы…

Список литературы:

- Белицкий, Я.М. Рассказы об открытках / Яков Миронович Белицкий, Георгий Николаевич Глезер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 144 с. : ил.

- Вигилев, А.Н. Имя твое – коллекционер / Александр Николаевич Вигилев ; худож. И.М. Оффенгенден. – Москва : Радио и связь, 1981. – 94 с. : ил. – (Библиотека юного филателиста ; Вып.8).

- Власов, В.Г. Если ты собираешь марки, значки… / Виктор Гуреевич Власов, Евгений Михайлович Гортинский. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 110 с. : ил.

- Гид по хобби : 77 способов заняться тем, на что у вас никогда не хватало времени / сост. В. Черепенчук. – Москва : Эксмо, 2013. – 253 с. : ил.

- Ильинский, В.Н. Значки и их коллекционирование / Василий Николаевич Ильинский. – Москва : Связь, 1977. – 192 с. : ил.

- Кисин, Б.М. Страна Филателия / Борис Моисеевич Кисин. – Москва : Связь, 1980. – 191 с. : ил.

- Лукьянова, И.В. Книга нашего детства / Ирина Владимировна Лукьянова ; худож. Соня Уткина. – Москва : Росмэн, 2019. – 56 с. : ил. – (История всех вещей).

- Малов, В.И. Почтовые марки / Владимир Игоревич Малов. – Москва : Слово, 2002. – 48 с. : ил. – (Что есть что).

- Тагрин, Н.С. Мир в открытке / Николай Спиридонович Тагрин. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – 124 с. : ил.

- Фенглер, Х. Словарь нумизмата / Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер. – Москва : Радио и связь, 1982. – 328 с. : ил.

- Федоренко, П.К. История денег / Петр Кириллович Федоренко, Лев Михайлович Хайлов. – Москва : Малыш, 1995. – 108 с. : ил.

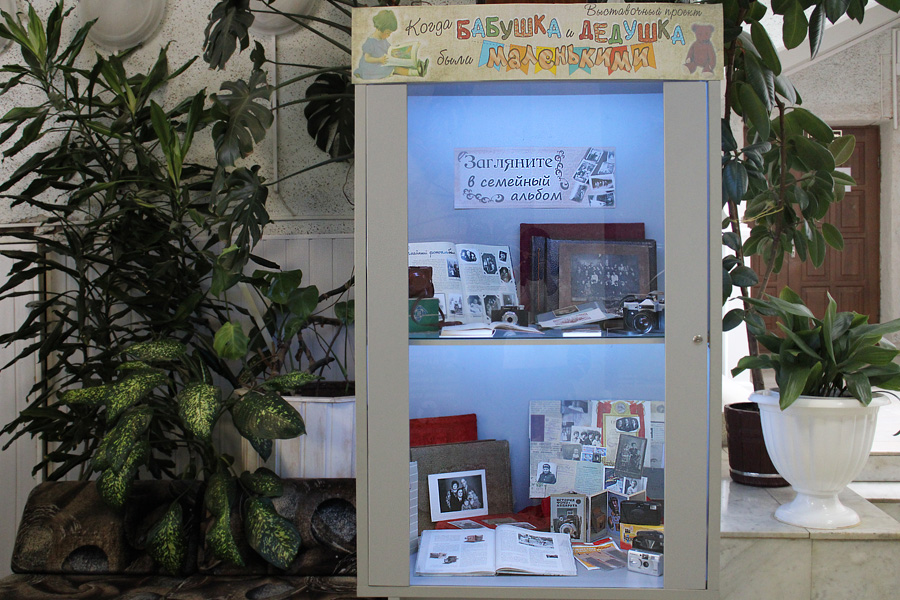

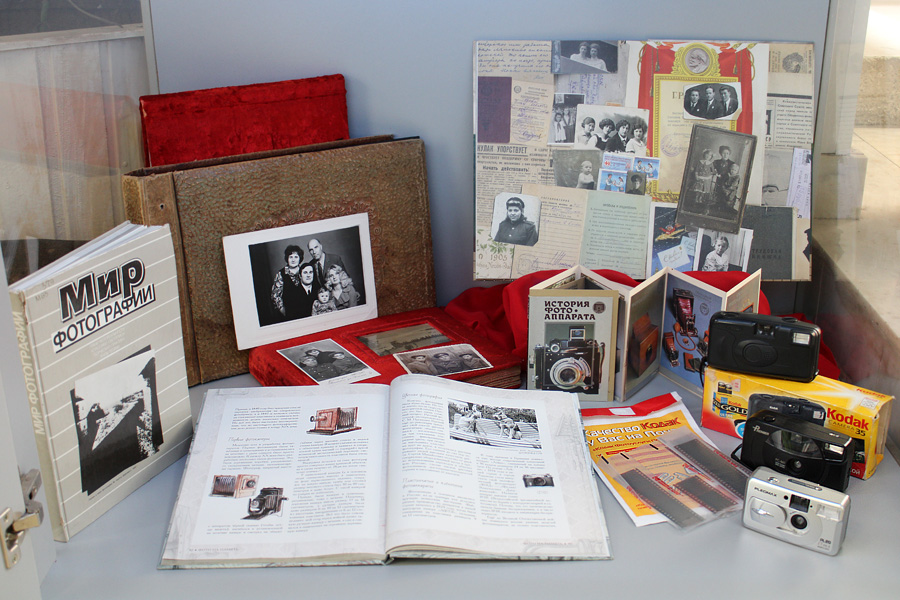

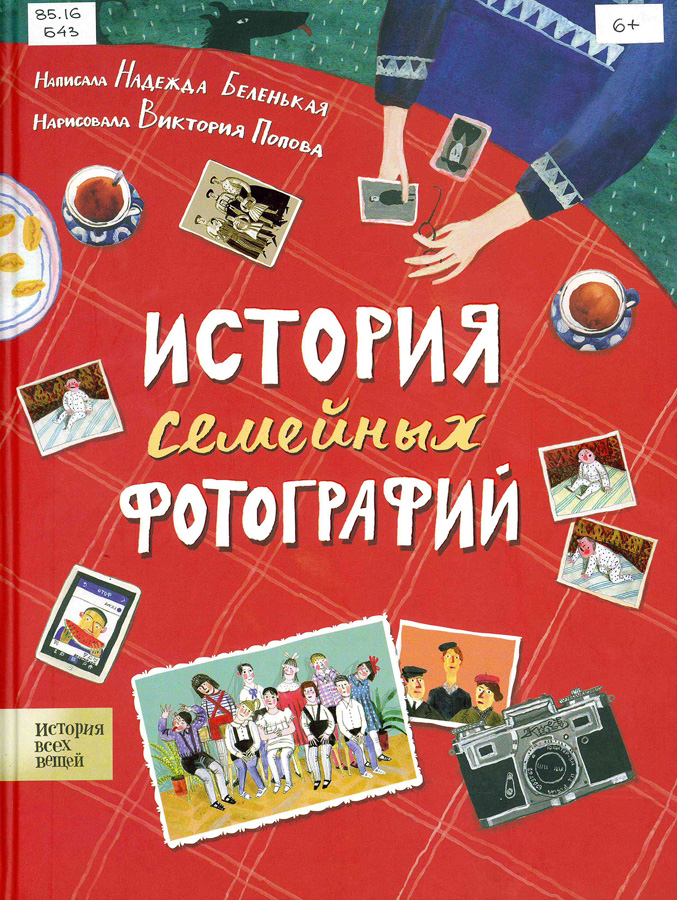

С 15 сентября 2022 года в холле библиотеки начала работу книжно-иллюстративная выставка «Загляните в семейный альбом». В основе концепции – материалы книги Н. Беленькой «История семейных фотографий».

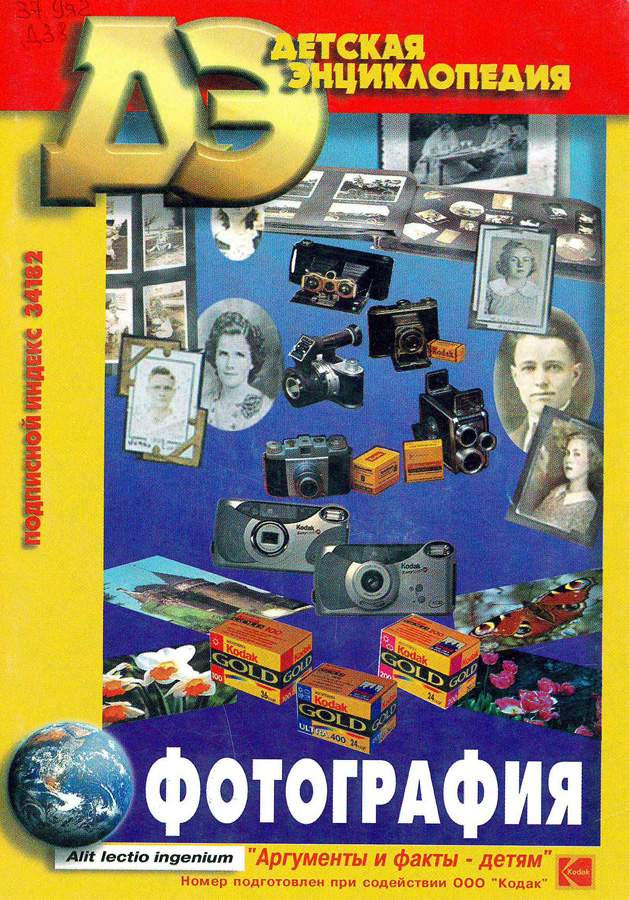

Сегодня фотографируют все. Или почти все. Эпоха мобильных телефонов позволяет называть себя фотографом всякому, кто хочет «щелкнуть» и оставить на память моменты встречи, события, портреты знакомых. И мы уже не задумываемся, «откуда есть пошла фотография» – один из видов документалистики и искусства; явление, благодаря которому человек сделал еще один шаг в освоении вершин цивилизации.